母子家庭はわずか169万ウォン、さらに劣悪

79%が配偶者から養育費受け取れず

生計給与受給割合は10%ほど

「子育て支援や所得補助などの諸制度

夫婦でなく個人基盤とした再編必要」

生活苦などを理由に家族が共に命を絶つ悲劇が相次ぐ中、1人で経済的な扶養と育児に耐えるひとり親世帯が福祉の死角に置かれる可能性が高いと懸念されている。概ね世帯主が女性であるひとり親世帯や祖孫世帯(祖父母と孫で構成される世帯)の児童貧困率は一般的な世帯に比べて8~9倍ほど高いと集計されているが、「最後のセーフティーネット」である国民基礎生活保障制度では、家族類型別の特性が積極的に反映されていないためだ。2018年末現在、全国2050万世帯のうち、ひとり親世帯は153万9千世帯だ。

5日、京畿道金浦市(キンポシ)場基洞(チャンギドン)のマンションで、夫と別居中だったAさん(37)と息子(8)、Aさんの母親(62)が死亡しているのが発見された。昨年11月には仁川市(インチョンシ)桂陽区(ケヤング)で、数年前に離婚経験のある女性(49)が、共に暮らしていた息子(24)と娘(20)とともに、悲劇的に生涯を終えた。昨年8月、ソウル奉天洞(ポンチョンドン)の賃貸マンションでは、北朝鮮離脱住民Bさん(42)と息子(6)母子が、2018年4月には忠清北道曾坪(チュンピョン)で、夫と死別したCさん(41)と娘(3)母娘が亡くなって数カ月後に発見された。Cさんは「夫が亡くなってから精神的に苦しかった。一人で生きるのは苦しい」という内容の遺書を残した。

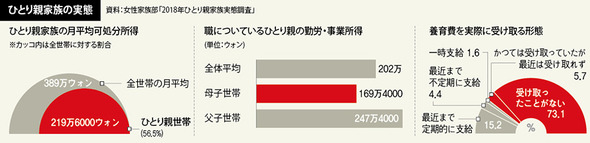

実際ひとり親家族は、配偶者との離婚、死別などでいきなり経済的、情緒的な困難に見舞われるケースが少なくない。女性家族部の資料「2018年ひとり親家族実態調査」によると、満18歳以下の子どもを1人で養育するひとり親の多くは、仕事をしているにもかかわらず所得が十分でない勤労貧困層に属している可能性が高かった。ひとり親世帯主2500人を対象にした調査では、84.2%が職についており、月平均可処分所得は219万6千ウォン(約20万4000円)で、全世帯の月平均可処分所得389万ウォン(約36万2000円)に比べて著しく低い。働くひとり親の半数以上は1カ月の勤労・事業所得が200万ウォン(約18万6000円)未満であり、9.8%は100万ウォン(約9万2900円)も稼げていない。父子世帯(247万4千ウォン、約23万円)より母子家庭(169万4千ウォン、約15万7000円)の所得の方が劣悪だ。ひとり親の平均年齢は43.1歳であり、1.5人の子供を育てていることが調査でわかった。

特に、ひとり親の78.8%は、配偶者から養育費を受け取れていなかった。75.4%は互いに金銭のやり取りをしないことにしているなど法律的養育費の債権が全くなかった。一方、養育費を定期的に受け取ることになっている人のうち、実際に受け取っている割合は61.1%だった。ひとり親の10人に2人(21.1%)は金が必要な時に援助を求めるところがないと答えた。

かといって、ひとり親家族が「最後のセーフティーネット」の中に入るのも容易ではない。仁川桂陽区で遺体で見つかった母子家庭は生計給与を受け取れるほど貧しかったが、元夫と実家の両親に金融情報提供同意書を書いてもらう必要のある「扶養義務者基準」のため、生計給与の申請すらできていなかった。政府は昨年、世帯主が30歳未満のひとり親家族のみを扶養義務者基準適用対象から除外した。ひとり親家族のうち、生計給与を受け取っている割合は10.4%ほど。2015年の調査当時(10.1%)と大きく変わっていない。

基礎生活保障制度とは別に、女性家族部所管のひとり親家族支援法によって、基準中位所得の52%(2019年2人世帯基準で151万1395ウォン、約14万円)以下のひとり親、祖孫家族は、毎月児童1人当たり20万ウォン(約1万8600円)の養育費補助を受け取れる。しかし、生計給与を受け取った場合、このような養育費を重複して受け取ることはできない。二人親世帯に比べ、ひとり親世帯にはより多くの資源が必要だが、この部分が現在の制度では考慮されていないのだ。韓国女性政策研究院家族・少子化研究センターのキム・ウンジセンター長は「ひとり親家族は元の家族などとのネットワークが弱く、貧困層が多い。児童養育費の支援対象を増やす一方、生計給与と養育費を両方とも受け取れる方策が必要だ」と指摘した。子育て支援や所得補助などの様々な福祉制度を、夫婦ではなく個人を基盤として再編する必要性があるということだ。

訳D.K