「発砲命令・民間人虐殺の最終責任など

証拠が出れば、法廷に立たせることができる」

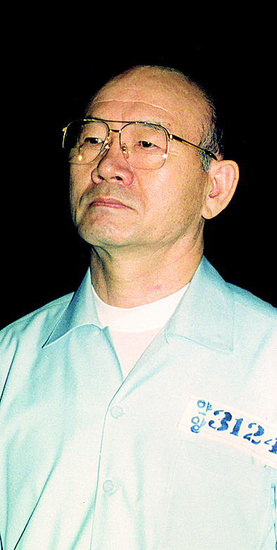

民間人虐殺、性暴力、保安司令部が発砲命令を主導した可能性など、5・18光州民主化運動時の犯罪事実についての新証言が相次いで出ている中、虐殺に関連した責任者たちを再び法廷に立たせなければならないという声が高い。9月から「5・18民主化運動の真相究明のための特別法」が施行され、集団発砲やヘリコプター射撃などに新たな証拠が現れた場合、全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領など新軍部の指揮者たちを再び起訴する案に対する法的論議も増えている。

14日、民主社会のための弁護士会(民弁)光州全南支部と全南大学法学研究所の公益人権法センターなどが主催した「2018公益人権セミナー」で、全南大学法学専門大学院のキム・ジェユン教授は「5・18真相究明法によって全斗煥元大統領が戒厳軍のヘリコプター射撃の命令者という事実が明らかになった場合には、もともと有罪宣告された内乱目的殺人行為と区別して、新たな内乱目的殺人行為として処罰しうる」と主張した。

公訴時効がすでに過ぎたという指摘に対して処罰が可能と考える法律専門家らは、公訴時効の進行を停止させた1995年制定の「5・18民主化運動等に関する特別法」と「憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法」(憲政犯罪時効法)をその根拠に挙げている。1995年、憲法裁判所は憲政秩序破壊犯罪の公訴時効停止を規定した5・18民主化運動法第2条の違憲提請について、公益は個人の信頼保護利益に優先するとし、合憲の決定を下した。周南(チュナム)村民間人虐殺事件との関連性が明らかになれば、1995年に制定された憲政犯罪時効法によって刑事責任を問うことができる。

二人の元大統領が1997年に赦免され、これまで法曹界では「一事不再理の原則」によって、一度確定判決が出た事項に再び罪を問うことは法制上不可能だという考えが支配的だった。だが、今回特別委が20年前の裁判で起訴・認定されなかった罪状を立証すれば再起訴できるのではないかという意見も多い。全南大学法学専門大学院のミン・ビョンロ教授は「検察が鎮圧に参加した大隊長級以上の軍人35人のうち16人だけを起訴し、新軍部勢力に広範囲に免罪符を与えた点、虐殺を執行した現場の指揮者と兵士に対する処罰が行われていない点」などを限界と指摘し、「今回の特別法の施行が真実を明らかにして責任者を処罰する最後のチャンス」だと話した。

国内法で処罰が難しい時は、国際刑事法廷に起訴する案も論議されている。3月に開かれた5・18真相究明対応ワークショップで、パク・ギョンギュ慶北大学法学研究院研究員も「民間人に対する体系的で広範囲な攻撃は国際犯罪であり、公訴時効が排除される。全斗煥は国内犯罪人、内乱罪、反乱罪などで処罰を受けたが、集団虐殺などを国際犯罪と規定した80年当時の国際法規によって、国内裁判所で反人道的犯罪での起訴が可能だ」と主張した。

訳M.C