[社説]トランプ大統領の一般教書演説とビクター・チャ氏の“落馬”が与える懸念

ドナルド・トランプ米大統領が30日(現地時間)、今年の一般教書演説で、北朝鮮に対する圧迫作戦を続ける方針を明らかにした。トランプ大統領は、北朝鮮の無謀な核兵器の追求が米国本土を脅かしかねないと述べ、北朝鮮に対する警戒心を喚起した。昨年、北朝鮮から釈放された後、死亡したオットー・ワームビア氏と脱北したチ・ソンホ氏の事例を挙げ、北朝鮮人権問題も取り上げた。特に、議会に招待したチ氏を直接紹介し、彼の人生を振り返ることで、北朝鮮の人権(問題)を浮き彫りにする劇的な効果を生み出した。“言葉の爆弾”の代わりに“ドラマ”を通じた強調法を選んだわけだ。しかし、全体的に見て、トランプ大統領の演説は、核問題について積極的な解決策を提示せず、従来の強硬な態度を繰り返したという点で、失望感を与えるものだったと言わざるを得ない。

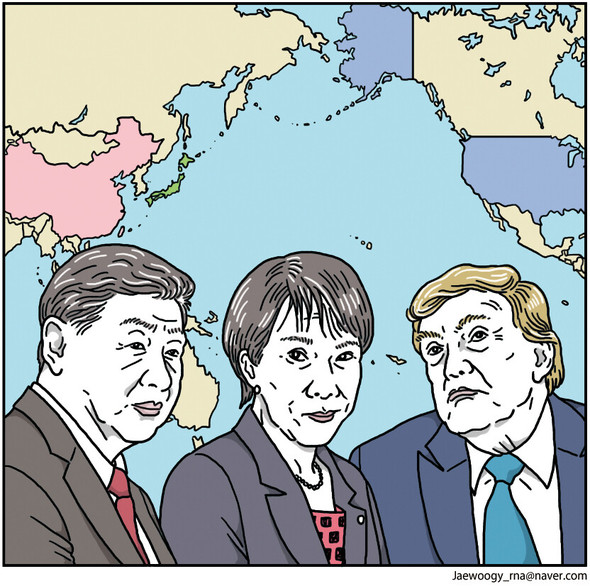

しかも、トランプ大統領が一般教書演説を行った日、駐韓大使に内定されたものの、突然指名検討対象から除外されたビクター・チャ米戦略国際問題研究所(CSIS)韓国部長が、ワシントン・ポスト紙への寄稿で、米政府内の一部官僚との間で「予防的軍事攻撃論」をめぐる意見の相違があったと明らかにしたことも、看過できない部分だ。アグレマンまで受けたビクター・チャ氏の突然の内定撤回が、政策をめぐる強硬派との“意見対立”によるものだとは断定できないが、少なくともホワイトハウス内部に、北朝鮮に対する「先制軍事行動」を主張する非常に危険な気流が依然として存在するのは、憂慮すべきことだ。

ただし、今回の一般教書演説で、トランプ大統領が北朝鮮核問題と関連して直接「軍事オプション」を取り上げなかったことは、ひとまず安堵感を抱かせる。トランプ大統領が平昌(ピョンチャン)冬季五輪を契機とした南北対話局面で、彼なりに発言を控えている印象を与える部分だ。

圧迫だけでは北朝鮮の核問題を解決できないことは、専門家らが数え切れないほど指摘してきた。最近、米外交の長老ヘンリー・キッシンジャー元国務長官が「6カ国協議の復活を通じた北朝鮮の核問題解決」案を提示したのも、対話と交渉を強調したものと理解できる。ならば、これからやるべきことは、圧迫一辺倒を超える解決策の提示である。

米国は、北朝鮮の核問題を平和に解決する契機として、平昌五輪を積極的に活用する必要がある。しかし、トランプ大統領の一般教書演説の雰囲気からすると、米国が直ちに北朝鮮との意味のある対話に乗り出す可能性は高くない。だからこそ重要なのが、韓国政府の姿勢である。平昌五輪で作られた南北関係の進展を、朝米対話と北朝鮮核問題の解決につなげていく好循環の構図を固めるのに、力と知恵を注がなければならない。

訳H.J