基礎年金導入などが影響

企業と家計の格差はさらに拡大

家計と企業、および家計内の所得不均衡が大きく拡大し始めたのは、1997年の外国為替危機以後の革新政権が執権した時だ。 国際通貨基金(IMF)の「外圧」による構造改革政策の後遺症だった。 保守政権がこれを緩和する課題を抱え込んだという意味でもある。 幸いにも、所得不均衡がこれ以上拡大することを防ぐところまでは成功したが、改善には至らなかった。 不均衡が固定化したことに伴う責任は免れない。 これは積極的財政政策を通じて所得格差の緩和に立ち向かっている他の先進国とは異なり、消極的な対応に留まったことが大きい。

30日に出された統計庁資料によれば、代表的な所得分配指標であるジニ係数(都市の2人以上世帯、可処分所得基準)は「クレジットカード大乱」当時の2003年(0.270)以来、着実に上がり2009年(0.295)に頂点を打ち、その後は緩やかに下がった。 2014年現在のジニ係数は0.277だ。 ジニ係数は1に近いほど所得不平等が大きいことを意味する。 また別の所得分配指標である5分位倍率(下位20%の所得に対する上位20%の所得比率)もジニ係数と似た動きを示している。 これは2008年の金融危機で高所得層の資産所得が減少し、朴槿恵(パククネ)政権が基礎年金を導入したことにより最低賃金を引き上げたことに由来する。

しかし、国際基準では所得不平等現象が「改善」されたと評価することはできない。 経済協力開発機構(OECD)経済統計システムによれば、比較可能な31のOECD加盟国のうち韓国の所得平等水準(ジニ係数基準)は13位であり中間水準に留まっている。

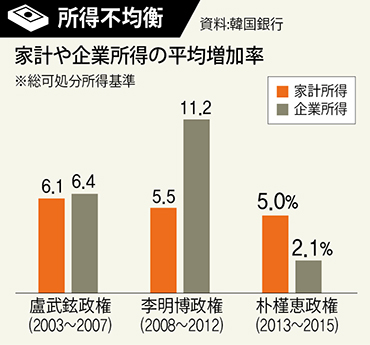

家計と企業間の所得不均衡も解決できていない課題だ。 革新政権の執権期である2000~2007年に比べれば多少は改善されたものの、依然として保守政権8年(2008~2015年)の間にも企業所得が家計所得より大きく増加した。 過去8年間に企業所得は年平均7.7%増え、同じ期間の国内総生産年平均増加率(5.1%)を上回った。 一方、同じ期間に家計所得は年平均5.3%の増加に終わった。 保守政権時にも家計と企業間の所得不均衡はさらに深刻化されている。 ただし、朴槿恵(パククネ)政権になってからは、家計所得の年平均増加率(5.0%)が企業所得の年平均増加率(2.1%)を上回った。 これは景気低迷の長期化により、企業所得があまり増えない中で現政権が推進した法人税関連税額控除の縮小と基礎年金制度の導入が影響を及ぼしたためだ。 金融研究院のパク・ジョンギュ先任研究委員は「不均衡が狭まらずに固定化されるのでないか憂慮される」と話した。

訳J.S(1297字)