地球に類似した大気・地質の惑星である確率で推定

はるかに古く発展した文明である可能性も

人類の文明と遭遇する可能性は極めて低い

地球が唯一の文明ではなく、宇宙のどこかに確かに高度の知的文明があると推定することは、地球が宇宙で特別な存在ではないことを認めることから始まる。これを「コペルニクスの原理」と呼ぶ。地球を宇宙の中心から引きずり下ろしたコペルニクスの地動説の根幹を成す論理だ。この論理の延長線上でみると、地球は宇宙で特別な存在ではないため、文明の誕生が地球に限るという考えは理にかなっていない。

これをもとにこれまで科学が明らかにした法則を適用し、具体的に地球外文明がどれほど多く存在できるかを計算してみたのが、米国の天体物理学者フランク・ドレイク(1930~2022)が1961年に考案したドレイク方程式だ。ドレイク方程式は1年間に私たちの銀河で誕生する星の数、星に惑星がある確率、惑星で生命体が誕生する確率、生命体が知的文明に進化する確率、その文明が私たちにシグナルを送るほど発展する確率、この条件を満たす知的文明が存在できる時間で構成されている。各項目ごとにどんな値を入れるかによって多様な結果が出る。したがって正解のない方程式だ。米国の地球外知的生命体探査(SETI)研究所によると、「不確実性によりその数は1(地球)から数百万に至るまで様々であり、ドレイク自身が推定した地球外文明の数は1万」だ。

しかし、人類の宇宙探査網には地球外知的生命体はおろか、単純な生命体もまだ捉えられていない。地球外文明は本当に存在するだろうか。もし存在するなら、将来私たちの文明と遭遇する可能性はあるだろうか。

■文明の存続期間は少なくとも28万年必要

オーストリア科学院宇宙研究所の研究チームは先月、フィンランドのヘルシンキで開かれたヨーロッパ惑星学会のユーロプラネット科学会議(EPSC)と米国天文学会惑星科学部会(DPS)の合同学術大会での報告で、「もう少し具体的で現実的な条件を追加して推定した結果、地球外知的生命体探査が成功する可能性は極めて低いものとみられる」と述べた。

これによると、銀河系で地球と最も近い技術文明は3万3000光年離れている可能性があり、もしその文明が地球と同じ時期に存在するためには、文明の存続期間は少なくとも28万年、さらには数百万年は必要だ。

今回の推定は単に生命体が住める環境を備えた惑星であるかどうかを越え、地球のような技術文明の繁盛に必要な大気と地質特徴を持つ惑星の存在確率、そのような惑星で技術文明が私たちと同じ時期に存在する確率を全て考えて計算したのが特徴だ。

研究チームは「どんな環境を備えた惑星が技術文明に進化できる生命体を支えることができるのか」という質問を投げかけ、その答えとなり得るいくつかの主な要素を挙げた。

一つ目は大気。地球の大気の大半は窒素(78%)と酸素(21%)だ。二酸化炭素は0.042%で、極めて微量だ。だが、二酸化炭素は生命の維持に非常に重要な役割を果たす。二酸化炭素が少なすぎると、生態系の第1次エネルギー供給源である光合成ができず、多すぎると温室効果で温度があまりに高くなったり毒性が高くなり、生物圏の存続が難しい。

研究チームがコンピュータシミュレーションを行った結果、太陽~地球の距離より他の星からさらに遠く離れていたり、星が幼くて明るさが弱い場合は二酸化炭素の濃度が最大10%まで高くなっても過熱のない光合成が可能だという計算が出てきた。地球では今後光合成が可能な期間が今後2億〜10億年残っているが、二酸化炭素が10%の惑星では42億年、二酸化炭素が1%の惑星では31億年間生物圏が維持できることが分かった。

酸素数値も適正な線を保つ必要がある。酸素は呼吸だけでなく、火を起こすにも必要な元素だ。研究チームは、燃焼が必要な金属製錬などの技術文明が発達するためには、大気中の酸素が少なくとも18%は必要だと推定した。

もう一つの欠かせない条件は、プレートテクトニクスのような地質学的過程だ。地殻プレートの移動は炭素とケイ酸塩の循環を通じて二酸化炭素数値を適切に維持する役割を果たす。しかし、ほとんどの岩石惑星にはこのような地質学的エンジンがない。これは地球のような大気と地質学的特徴を備えた惑星を探す確率が非常に低いということを示している。

最後に、時間的要因も考慮しなければならない。 地球では技術文明が登場するまで、45億年がかかった。人類が技術文明を発展させた期間はせいぜい数千年だ。したがって、種の生存期間が長いほど、私たちと同時に存在する可能性が高くなる。研究チームは生物圏の寿命を技術生命体が進化するのにかかる時間と技術文明種族の可能な寿命と比較した。

■宇宙探査網に捉えられる確率は極めて低い

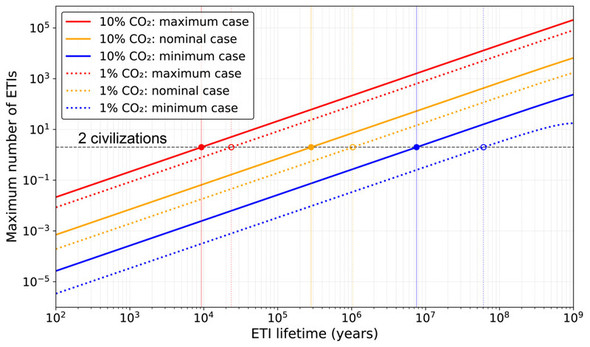

研究チームは、すべての要素を考えると、4千億の星がある我々の銀河で、地球文明と同じ時期に地球外技術文明がただ一つでも存在するためには、生物圏存続期間が最も長い二酸化炭素10%の惑星を基準に、少なくとも28万年は存続しなければならないという計算結果が出たと説明した。そのような文明が10つ存在するためには、技術文明の平均寿命が1千万年以上でなければならない。したがって、我々が地球外知的文明を発見したら、その文明は私たちよりはるかに古く発展した形だろうと予想した。

このような計算をもとに最も近い地球外技術文明は約3万3千光年の距離に存在する可能性があると推定した。この距離はこのような文明が私たちの銀河の居住可能領域全体にかけて無作為に分布しているという仮定のもとで出てきた数値。研究チームは「太陽系は銀河の中心から約2万7千光年離れているため、最も近い地球外技術文明は銀河系の反対側に存在する可能性がある」と説明した。

研究チームは特に、このような計算数値は最大値だと強調した。生命体の誕生の確率、光合成の発達、多細胞生物への進化、技術発展の可能性のような他の重要な要素は考慮しなかったためだ。このような要素を一つずつ追加すればするほど、地球外文明はさらに希少になる。

今回の研究は、地球外知的生命体の探査がどれほど難しい課題なのかを示している。知的生命体が進化して技術文明を発展させ、我々と遭遇するほど長い間存続する確率自体が非常に低いうえ、たとえ存在するとしても、距離が遠すぎるというまた別の障壁がある。

研究チームはそれでも探査は続けなければならないと強調した。地球外知的生命体を実際に発見できる方法は探査しかないからだ。研究を率いたマヌエル・シェルフ博士は「もし探査で何も発見されなければ、私たちの理論の妥当性がさらに高まることになり、もし何かを発見すれば、歴史上最も大きな科学成果の一つになるだろう」と語った。

訳H.J