40光年先に「第2の地球」?…消えない「地球外生命体」への希望

TRAPPIST-1の第4惑星の観測結果

地球に似た窒素の大気がある可能性

地球から40光年先の小さな恒星「TRAPPIST-1」の第4惑星から、地球に似たタイプの大気が存在する可能性を示唆する信号が確認された。

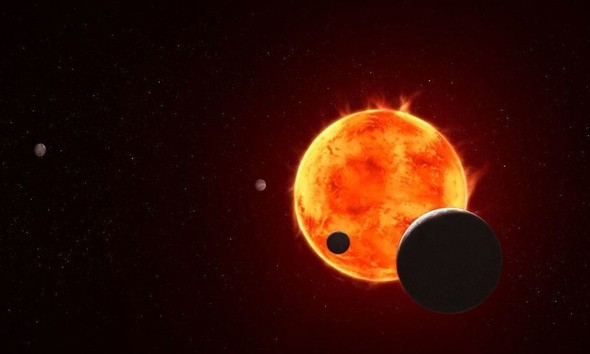

太陽よりもはるか遠い昔の76億年前に形成されたと推定されるTRAPPIST-1は、質量が太陽の10分の1程度の赤色矮星だ。赤色矮星は太陽の大きさの0.08~0.6倍で、われわれの銀河で最も多い種類の星だ。太陽と同程度の大きさの恒星に比べ10倍も多く、岩石型惑星を伴う可能性も2倍も高いと科学者らは推定している。そのため、地球外生命体の探索において、最も注目される恒星の種類となっている。

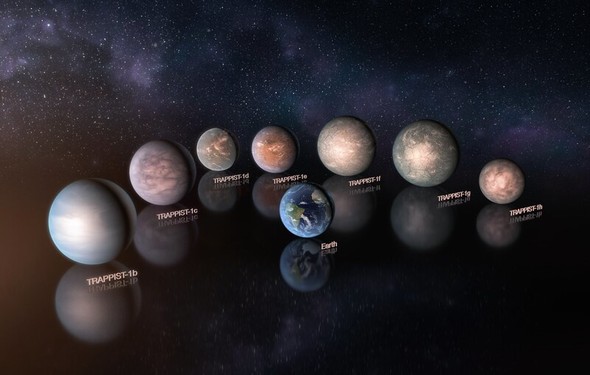

2016~2017年にベルギーの天文学者らの観測によって、TRAPPIST-1からは、太陽系の惑星数(8個)とほぼ同じ7つの惑星が確認された。特に、7つの惑星すべてが地球のような岩石型惑星であるのに加え、大きさも地球と同程度だ。各惑星の半径は地球の0.7~1.1倍、密度は地球の0.6~1.2倍だ。惑星は中心星のTRAPPIST-1から近い順に、b、c、d、e、f、g、h惑星と命名されている。恒星からの距離が近く、いずれも同じ側が恒星に面し、潮汐が固定された状態で軌道を回っている。中央の3つの惑星(d、e、f)は、熱すぎず、寒すぎもしない「ゴルディロックス・ゾーン」に位置する。

TRAPPIST-1の表面温度は2300度で、太陽(5500度)に比べはるかに低い。しかし、7つの惑星がすべて恒星から1000万キロメートル以内の近い距離にあるため、惑星の表面温度は0~100度の範囲と推定される。これは、液体状態の水が存在可能であることを意味する。

このため、地球外生命体を探す科学者たちは、早くからこの惑星に注目し、地上と宇宙の望遠鏡を利用して実態を追跡している。たとえば、中国の科学者らは2024年10月、貴州省にある世界最大の直径500メートル電波望遠鏡(FAST)「天眼」で、TRAPPIST-1の惑星系から人工的に生成された電波が探知されるかどうかの観測を試みた。最近の事前出版論文共有サイト(プレプリントサーバ)「arXiv」に発表された論文によると、5回の観測からは信頼に値するデータは出てこなかった。しかし、この研究は、TRAPPIST-1惑星系に対する科学者の高い関心を反映する事例と言える。

■熱すぎず、寒すぎもしないという条件を備える

最も強力な赤外線観測能力を持つ「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」(JWST)も、観測活動の初年度である2022年から、この惑星系の観測を行っている。しかし、これまでの観測は残念な結果に終わっている。2023年に発表された1回目の観測結果では、7つの惑星のうち最も内側にある2つの惑星(TRAPPIST-1b、TRAPPIST-1c)には、強力な宇宙線から惑星表面を保護する大気層がないことが明らかになった。

先月発表されたTRAPPIST-1dの観測結果も、期待を裏切った。惑星によって反射・屈折した恒星の光の波長を分析する透過分光法を用いて観測した結果、大気が存在する可能性はあるものの、水や二酸化炭素、メタンといった、地球の大気のような物質は存在しないことが明らかになった。

その次のターゲットは、7つの惑星の中央に位置する「TRAPPIST-1e」だった。半径は地球の91%、質量は約77%で、地球に似た大きさと質量を持っている。「ゴルディロックス・ゾーン」にあり、表面に液体状態の水が存在する可能性が期待される3つの天体のうちの一つだ。しかし、そのためには、惑星には温室効果をもたらす厚い大気が必要だ。

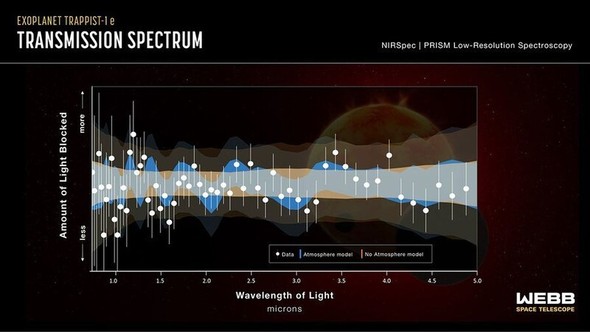

研究チームは、2023年6~10月に近赤外線分光器を利用して実施した4回の観測データを長時間かけて分析した結果、いくつかの事実を確認し、最近、国際学術誌「天体物理学ジャーナル・レターズ」に2編の論文で発表した。

■原始大気は消失したもよう

これによると、この惑星には、木星や土星のように、水素ガスが主体の1次大気(原始大気)は存在しない。研究チームは、恒星から飛んでくる強力な放射能エネルギーや恒星の風が、水素を吹き飛ばしたと推定した。

研究チームは、とはいえ、地球のように1次大気を失った後に形成された2次大気もないという証拠は存在しないことを明らかにした。2次大気は、1次ガス層を失った後、火山活動などの過程を通じて形成される。まず、火星と金星の大気の主成分である二酸化炭素は豊富ではないことが分かった。

研究チームの好奇心を刺激するのは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した光の波長に、凹凸と揺らぎの現象が現れた点だ。研究チームは、これが窒素の痕跡である可能性があると主張した。大気が存在する証拠は発見できなかったが、窒素が豊富な大気の可能性はあるということだ。研究チームの一員であるセント・アンドルーズ大学のライアン・マクドナルド教授は「大気のモデリングによると、窒素が豊富な大気とメタンのような分子が存在する可能性がある環境では、データに若干の凹凸があると考えられる」と述べた。

■年末まで追加観測…「興味深い2026年になるだろう」

窒素は体積基準で地球の大気の78%を占める成分だ。窒素は化学的に非常に安定した構造の物質であるため、他の物質とあまり反応せず、安定的に存在できる。また、生命体を構成するタンパク質と核酸の中心的な元素でもあるが、そのためには、生命体が利用可能な形態の化合物に変わる窒素固定という過程を経なければならない。太陽系で窒素ガスを主成分とする大気がある天体として、土星最大の衛星であるタイタンがある。

研究チームは、今年末まで進める15件の追加観測を通じて、この惑星に大気があるのか、ある場合はどのような物質で構成されているのかを探る計画だ。

NASAの系外惑星科学研究所の首席科学者であるジェシー・クリスチャンセン博士は、ニューヨーク・タイムズに「TRAPPIST-1のような赤色矮星は、宇宙で最もありふれているタイプの星」だとして、「したがって、この惑星の大気の有無はきわめて重要だ」と述べた。研究チームの一員であるマサチューセッツ工科大学のアナ・グリデン博士は「大気があれば、恒星に向いた側には液体の海が、反対側には氷の塊が存在する可能性がある」と述べた。

天文学研究大学協会の天文学者のハイディ・ハメル博士は「もし、TRAPPIST-1eからも大気が発見されない場合、TRAPPIST-1のように温度が低い星は生命体に最適な環境でないと言える」と述べた。

論文の第1著者であるジョンズホプキンス大学のネストル・エスピノザ博士は、サイエンティフィック・アメリカンに「現時点で半分くらい進んでいる後続の観測結果は、2026年に発表される予定」だとしたうえで、「来年は惑星『TRAPPIST-1e』にとって興味深い1年になるだろう」と述べた。

*論文情報

JWST-TST DREAMS: NIRSpec/PRISM Transmission Spectroscopy of the Habitable Zone Planet TRAPPIST-1 e.

DOI 10.3847/2041-8213/adf42e

JWST-TST DREAMS: Secondary Atmosphere Constraints for the Habitable Zone Planet TRAPPIST-1 e.

DOI 10.3847/2041-8213/adf62e

訳M.S