日本の強制労働、損害賠償の時効はいつ?…交錯する下級審、最高裁の判断に注目

「請求権は存在するかどうか」下級審の判決が交錯

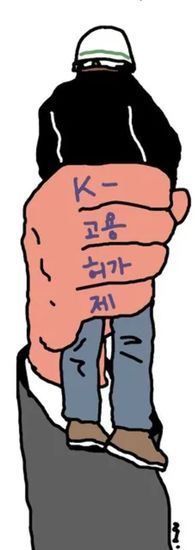

日帝強占期(日本による植民地時代)の強制労働被害者の損害賠償請求権が認められるかどうかを巡り、下級審の判決が交錯する中、被害者の遺族が日本企業を相手取って起こした訴訟で「損害賠償を請求する権利は存在する」と再び主張した。

ソウル中央地裁民事48部(イ・ギソン裁判長)の審理で17日に行われた初の口頭弁論で、原告である強制労働被害者の遺族Pさんらは、被告の西松建設株式会社に対してこのように主張した。被害者のKさんは、日帝強占期に咸鏡北道富寧郡(プリョングン)にあった軍需事業所で働いていたが、1944年5月29日に死亡した。遺族は「当事者の意思に反して強制的に動員され、労役について亡くなったという不法行為に対して、損害が賠償されなければならない」として、2019年6月に提訴した。

原告側は、1965年に締結された韓日請求権協定によっては不法行為に対する被害者の損害賠償請求権は消滅していない▽損害賠償請求権の消滅時効は2018年10月の最高裁全員合議体判決の時点から起算すべきだと主張した。当時の最高裁判決の趣旨に沿って「被害者の損害賠償請求権は日本政府の不法な植民地支配、侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為に対するものであるため、韓日請求権協定では消滅していない」と主張したのだ。

これに対して西松建設側は「韓日請求権協定ですでに損害賠償請求権は消滅しており、損害賠償請求権を行使しうる障害事由も2012年5月の最高裁判決で解消されている」と反論した。日本企業を相手取った強制動員被害者による損害賠償請求訴訟は、被害者が行使しうる損害賠償請求権が最高裁の2012年5月判決と2018年10月判決のどちらを起点として計算すべきかが争点になっているが、日本企業は先となる2012年5月判決を起点として3年の消滅時効を計算し、被害者の権利はすでに消滅しているとの主張を展開している。

被害者の損害賠償請求権がいつから有効なのかについては、下級審の判断が交錯しており、最高裁が起算点を整理すべきだとの声があがっている。実際に2018年12月に光州(クァンジュ)高裁民事2部は同趣旨の損害賠償請求訴訟で、2018年10月の最高裁全員合議体判決を起点とすべきだとし、被害者勝訴の判決を下している一方、ソウル中央地裁民事25単独と民事68単独は昨年、2012年の最高裁破棄差し戻し判決が起点だとして被害者敗訴の判決を下している。

訳D.K