[ニュース分析]女性議員最多、第21代国会は「性平等」の叫びに応えよ

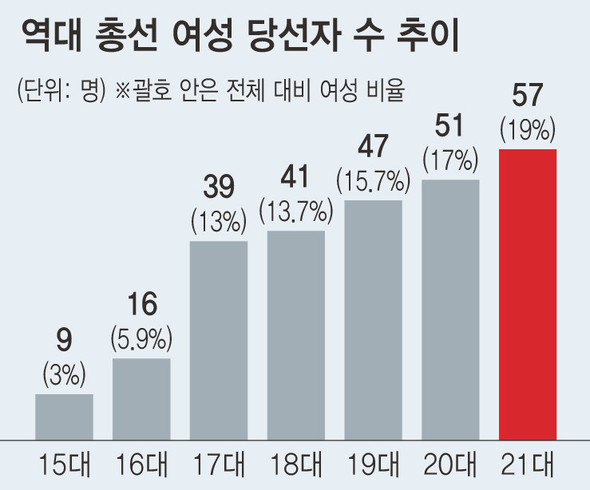

女性議員も57人で歴代最多

性平等立法の拡大への期待感t高まる

第17代国会での「戸主制廃止」のように

女性を抑圧する制度を破る絶好のチャンス

「女性議員、性的マイノリティ・難民イシューにも

もっと声を上げるべき」

政党法・公職選挙法の改正など

女性議員が政界の門戸を広げたが

性別不均衡に画期的な変化なく

党職・国会職の女性進出拡大に限界

民主党「常任委員長の30%を女性に配分」など要求

韓国国会が歴代最多の女性議員当選者を輩出したのに続き、初の女性副議長の誕生を目前にしている。女性議員が積極的に支持を集め、周辺の説得に乗り出した結果だ。性暴力イシューの公論化のために奮闘してきた女性界からの追い風も強い。女性副議長を出す過程で見せた政治力なら、性暴力根絶のための立法努力が第21代国会でははっきりと実を結ぶことができるという期待からだ。

■「ジェンダー政治」をリードしてきた女性の力

1987年の民主化以後、韓国政治には女性執権党代表、女性首相、女性大統領が相次いで登場したが、立法府の議長団だけは男性の専有物として残っていた。25日、共に民主党当選者総会では、当選4回のキム・サンヒ議員が与党側の副議長候補に選出される。本会議での投票が残っているが、党内で確定した候補者を追認する手続きに近い。直前の国会に比べて女性議員の割合がわずか2%のみ増えた第21代国会だが、開始から目に見える成果を生み出したわけだ。

女性界は初の女性国会副議長を輩出したことよりも、この問題を与党の女性議員が先頭に立って公論化し、党内多数の男性議員らを粘り強く説得して成功させたという点を高く評価するムードだ。女性議員らの影響力と発言権がそれだけ大きくなったことを意味するからだ。こうした雰囲気は「性平等」の議題の公論化と立法化に女性議員グループが自信を持って攻勢的に取り組むべきだという要求につながっている。

実際、韓国の「ジェンダー政治」の重大なヤマ場ごとに既得権政治の厚い壁を突破できたのは、女性政治家の組織された力と積極的な説得が功を奏してきた。2005年の第17代国会で、当時の開かれたウリ党やハンナラ党など与野党の女性議員40人が共同で戸主制廃止民法改正案の通過を先導したのが代表的だ。2004年に国会議員比例代表の50%以上を女性の公認にするよう政党法を改正したことや、2009年の公職選挙法に地方議会の女性候補推薦義務条項を入れるなど、女性の政界進出の幅を広げたことにおいても、女性議員の役割は決定的だった。

2016年の江南(カンナム)駅での女性嫌悪殺人事件をきっかけに「女性暴力防止基本法」を発議したチョン・チュンスク民主党議員は、「MeToo運動以降、韓国社会で性平等イシューが重大な議題となったが、議政活動で男性議員は大方が助力者の役割にとどまるケースが多かった。この事案を自分の問題と考えながら切迫して動く動機が弱いからだ」と指摘した。

■女性エリートのポストを増やすだけにならないためには

女性議員は「50~60代の男性ネットワーク」を中心に回る国会文化を改革しなければならないということでも一致した声を上げている。女性議員の割合は選挙を重ねるごとに増えているが、政治的経験を積んでより高い段階に跳躍できる国会職・党職に進出する女性議員は依然として制限的だからだ。実際、初の女性国会議員は1949年に登場したが、初の女性院内代表は2014年(パク・ヨンソン)、初の女性院内首席副代表は2018年(チン・ソンミ)になって登場した。このため、民主党の女性議員は第21代国会開会を控え、与党に割り当てられた常任委員長の30%を女性に優先的に配分▽女性幹事の積極的な配置▽院内代表団の30%を女性に割り当てることを要求している。初の女性副議長の誕生は、女性割り当て制のような制度的支援があれば女性もいくらでも政治的リーダーシップと力量を積むことができるという事実を示す事例でもある。

しかし、女性議員ら自らが弱者・マイノリティとしてのアイデンティティを明確にし、関連イシューの解決に積極的に取り組まなければ、女性議員の増加や国会議長団進出は女性エリートのポストを増やすだけにとどまりかねないという指摘も出ている。韓国女性政治研究所のキム・ウンジュ所長はハンギョレの電話取材で「2017年の改憲特別委員会の活動当時、憲法第36条の『両性平等』規定を『性平等』に改正すべきだという議論があったが、保守キリスト教勢力の反対で国会の議論が進まなかった」とし、「当時、改憲の趣旨に共感した女性議員たちでさえも積極的な賛成意見を出せなかったのは残念だ」と指摘した。「女性」というマイノリティのアイデンティティを代弁するだけに、性的マイノリティや難民など敏感な社会的イシューで女性議員がもっと進歩的な声を出すべきだという趣旨だ。

訳C.M