生活防疫社会機構の第一歩…「距離措置を緩める信号と受け取らせてはいけない」

第1回会議を開いて対策作りに着手

段階別指針や指標導入など議論

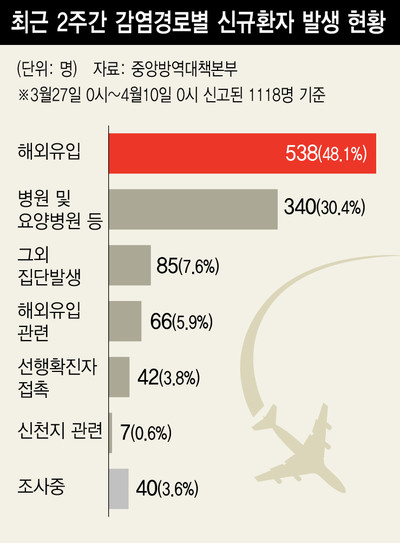

過去2週間で新規感染者1118人中

感染経路未確認者は40人にのぼる

日常生活で実践できる「生活防疫」の指針を作る社会的機構が10日、第一歩を踏み出した。政府が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行の長期戦に備えて日常的な社会・経済活動と防疫措置を調和させ適用するための社会的議論に取り掛かったのだ。防疫当局は社会的距離措置(ソーシャル・ディスタンシング)を「持続可能な形態」に定着させることを目標にしている。

この日、中央災害安全対策本部(中対本)は生活防疫委員会第1回会議を開き、生活防疫推進計画と今後の委員会の運営方向を論議した。共同委員長を引き受けたパク・ヌンフ保険福祉部長官はこの日の会議で「今後、ワクチンや治療剤が開発されるまでCOVID-19との網引きが長引くと予想されるだけに、ソーシャル・ディスタンシングと調和する新しい日常を作って実践しなければならない」と明らかにした。生活防疫委員会は防疫・医療分野の専門家と経済・社会分野の専門家、市民社会代表、政府委員など計18人で構成された。パク・ヌンフ長官と共に韓国保健医療関係者国家試験院のイ・ユンソン院長が共同委員長を引き受けた。ソウル大学病院のチェ・ヌンファ教授(小児青少年科)とソウル大学医学部のキム・ホンビン教授(感染内科)、国立がんセンターのキ・モラン教授(予防医学)、翰林大学医学部のキム・ドンヒョン教授(予防医学・疫学専門家)、翰林大学医学部のイ・ジェガプ教授(感染内科)、ソウル大学医学部のホン・ユンチョル教授(予防医学)、国立中央医療院のチュ・ヨンス公共保健医療本部長、世宗大学のイ・グィオク教授(ヘルスコミュニケーション)、ソウル大学のチャン・ドクジン教授(社会学)、ソウル大学のクォン・スンマン教授(保健経済学)、韓国開発研究院(KDI)のユ・ジョンイル国際政策大学院長、韓国保健社会研究院のチョ・フンシク院長、韓国YWCA連合会のハン・ヨンス会長、韓国消費者連盟のカン・ジョンファ会長などが委員に委嘱された。ただし、当初の予想と異なり、労働界と経営界の代表は生活防疫委員会の委員に含まれなかった。

非公開で行われたこの日の会議では、生活防疫の概念と分野別の詳細な指針に関する報告と議論が行われたことが分かった。キム・ガンリプ中対本第1総括調整官は定例ブリーフィングで「個人生活を含む職場、遊び、文化、学習の空間でどのような努力をしなければならないか、これを後押しするための政府と地方自治体の役割は何かなどについて(指針を)作る」と説明した。

これに関連して中央防疫対策本部のチョン・ウンギョン本部長は「生活防疫は、高強度のソーシャル・ディスタンシングを持続可能なソーシャル・ディスタンシングに替えるとの意味だと考える」と、この日の定例ブリーフィングで明らかにした。最近、感染者が特定の市と道でのみ発生する点を考慮して、地域別にそれぞれ異なる指針を適用するのかとの質問にチョン本部長は、「地域別の危険度を見て判断するだろう」と答えた。ただし、全国が一日生活圏(韓国全体が一日で行き来できる距離内にあること)であるのに加え、地域間の完全な分離が難しい現実を共に考慮するとの立場だ。

生活防疫委員会委員のチャン・ドクジン教授は「生活防疫という用語がソーシャル・ディスタンシングを緩和するという信号と受け止められる余地があり、用語が適切ではないとの意見もある」とし、「COVID-19が長期化して2~3番目の波が来ることに備えて段階別指針を作り、どのような指標を基準にしてこれを取り入れるかに関する議論が必要な状況」だと話した。最近、COVID-19の感染力を示す再生産指数(R0)が0.15程度になればソーシャル・ディスタンシングの出口戦略を模索できるという香港の研究結果が出たが、これを参照できるとの説明だ。キ・モラン教授は「大邱(テグ)と慶尚北道の患者が急増した時の再生産指数は3.5程度だったが、今は全般的に0.9水準と見ればいいだろう」と話した。

新規感染者の発生は6日からこの日までの5日間で50人前後もしくはそれ以下に落ちた。過去2週間の新規感染者1118人中、感染経路が確認されず調査中の事例も40人で全体の3.6%程度だ。キム・ホンビン教授は「減少した感染者数が少なくとも何週かは維持されれば(防疫網の中で)調節されていると考えることができるだろう」と強調した。

今後、生活防疫委員会から分野別、対象別に支援案を準備しなければならないとの意見も出ている。イ・ジェガプ教授は「勤務環境の改善と非対面への転換など生活の中の変化のための準備が先行しなければならない」と提案した。ユ・ジョンイル院長は「生計の困難などが理由でソーシャル・ディスタンシングが難しい人々を支援する対策が必要だ」と話した。

訳M.S