準周辺部の上層に位置する韓国は、最近の準周辺部における再権威主義化の一つの典型を見せている。 私たちはよく李明博と朴槿恵の民主主義破壊を韓国の国内的現象としてのみ理解しようとするが、国際的現象の一部分として把握する方がより正確だろう。 韓国はトルコとハンガリーの中間的水準に該当するだろう。

大企業の利害関係こそが「実力者の時代」の起源と意味の理解のカギになる。 アジア経済危機を経て準周辺部における新自由主義化が本格化した後、準周辺部の大企業と官僚層は制限的再分配ではなく新権威主義的対内外「敵作り」、動員の雰囲気造成、強圧統治を通した「国民結集」を狙うことになった。

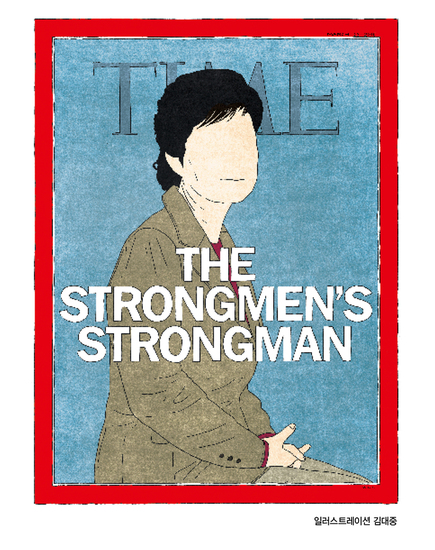

近頃、国外の英字新聞などを見るたびに頻繁に目につく単語は「strongman」だ。 strongmanの辞書的解釈は「独裁者」だが、実際には必ずしも維新政権のように形式をすべて備えた軍事独裁ではないこともある。 おそらく「実力者」のような訳語がより正確になるが、そのような「実力者」らは(多くの場合には不正の疑惑が濃厚な)選挙を通じて権力を得る手続きを踏んでも、その後には民主主義を廃止させたり形骸化させたりして安保と警察が中心の体制を構築し、被統治者の抵抗を遮断したり超強硬弾圧を行う。 国内外をあまねく見ても、この頃の「実力者」らの鉄拳統治は新自由主義世界の新たな流行のように広がっている。

最も極端なケースは形式的民主主義さえも完全に停止させる。 例えば2014年にタイで軍事政変が起き憲政は停止した。 現在タイの鉄拳統治をしているのは軍部の「実力者」であるプラユット・チャンオチャ将軍だ。 政府に対する批判は即座に司法処理され民主主義に対する討論自体が禁止されたが、この軍事政権が外国資本に親和的であるために西側マスコミからはほとんど批判されていない。 トルコのレジェップ・エルドアンの場合は形式的民主主義を撤廃させはしなかったが、ほとんど無力化させたと見る意見が大勢だ。 その統治期間である過去13年間に解雇された批判的記者の数だけでも1863人に達し、うち数十人は御用化された司法の不当判決で収監された。 形式的民主主義は残存しても、左派など急進派やクルド民族運動家の合法的活動はほとんど不可能になった。 タイはその南部でイスラム系少数者に対する流血弾圧を加重させているし、トルコはクルド族地域で軍事作戦を展開し事実上の準内戦状況を作った。 タイやトルコは多少強硬権威主義のケースに属するとすれば、ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル政権は「軟性」権威主義と呼ぶに値する。 メディアでの「不均衡報道」(すなわち、政府に対する批判)を司法処罰する新法を通過させたが、多くのメディアの順応主義的態度のためにあえてその悪法を使う必要もまだ感じられないということだ。 タイやトルコは少数者に対する流血戦争を進めているが、ハンガリーは避難民を「公敵」と規定しその入国を無条件に許さない。 いかなる形態であれ「実力者」統治には「敵」が決まって必要なのだ。

世界体制の次元ではタイもトルコもハンガリーも準周辺部に属する。 すなわち、製造業中心の産業経済を持ち、自動車や電子製品などの輸出に依存しながらも特に金融部門では核心部(欧米圏と日本)の外資に従属している。 準周辺部国家の大部分では最近新権威主義に移行する姿を見られるが、彼らの経済を左右する核心部の国家でも権威主義的極右政治が猛威を振るっている。 オルバーン・ヴィクトルのハンガリーは、トランプが考える「偉大なアメリカ」や、フランスの極右政党「国民戦線」の党首であるル・ペンが考える「新しいフランス」の青写真になる。 他者や少数者の排除を通した「国民的総和団結」、左派に対する強圧的無力化と階級闘争の完全遮断、国家主義的「伝統的価値」を中心とする公論の場の強圧的再編などは準周辺部でも核心部でも支配階級の相当部分が指向する「新たな秩序」の特徴として議論される。

準周辺部の上層に位置する韓国は、最近の準周辺部全体の再権威主義化の一つの典型を見せている。 私たちはよく李明博(イミョンバク)と朴槿恵(パククネ)の民主主義破壊を韓国国内的現象としてのみ理解しようとするが、実際には一つの国際的現象の一部分として把握する方がより正確だろう。 強度の面から論じるならば、韓国における民主主義破壊と再権威主義化はおそらくトルコとハンガリーの中間的水準に該当するだろう。 すなわち、

-たとえ(まだ?)実戦にはなっていないとは言え、政権が主導してきた北朝鮮との関係悪化は軍事的動員の雰囲気の常時化を通した保守層の結集を可能にする。

-たとえ(まだ?)形式的民主主義を停止してはいないとは言え、国家情報院による選挙介入事態や統合進歩党の法的解散という露骨な暴挙は民主主義の劇的形骸化を意味する。 急進派の一部が国家弾圧に遭い、主流野党ですら情報機関の協助(?)まで保証された与党と競争しなければならない状況をもはや「民主主義」とは言いがたい。

-たとえ(まだ?)表現の自由の空間はある程度残っているとは言え、延世大のファン・サンミン教授の「生殖器発言」と関連したと見られる解任などは、急進的批判でなくとも「最高尊厳」に対するいかなる「不敬」も決して容認しない新権威主義体制の輪郭を如実に見せる。

-たとえ(まだ?)結社と集会の自由自体は撤回されていないとは言え、各種集会の主導者や参加者に対する投獄と罰金賦課を通した不当弾圧や民主労総のハン・サンギュン委員長の逮捕、さらには全教組の法外労組化などが象徴する深刻な反労働的態度は被統治者のいかなる闘争も、ひいてはいかなる自律性も許容しないとする態度を雄弁に物語る。

結局、1930年代によく見られたファッショ政権とは異なり、形式的民主主義の「骸骨」は残っているとは言え、その生命が消えつつあるのはタイもトルコも韓国も同じだ。 韓国はタイとは異なり最近軍部政変を体験していないし、またトルコとは異なり国内の少数者との熱戦を敢行している状況ではないとは言え、本質的にはタイ、トルコ、韓国の状況は似ていると見る余地はある。

1930年代にファッショ化されて行ったヨーロッパとのもう一つの差異点は、民間「運動」としてのファシズムの相対的欠如だ。 韓国にはオボイ(父母)連合やイルベ(日刊ベスト貯蔵所)もあるが、その戦闘性や動員規模ではドイツやイタリアの「古典的」ファシズムとは比較が(まだ?)できない。 1930年代ヨーロッパのファシズムは、伝統的エリートに対する信頼を無くした極右的中産層の中下層の大々的な反左派的でありつつも反エリート的な反動運動だった。 ところがトルコ、タイ、韓国の新権威主義政権は、その国の伝統的支配勢力(大資本、軍部、官僚層)を代弁し、ひいては核心部の資本にも非常に親和的だ。 朴槿恵政権については国内外財閥の政権と言っても過言ではないだろう。 1930年代のファシズムには「下からの反動運動」としての側面もあったが、韓国をはじめ各国の新権威主義は徹底して「上からの社会再編」に該当する。 新権威主義的安保・警察国家が福祉増進などをほとんどせずに企業の税金を引き下げるなど企業一辺倒のイシューを貫徹させている点に注目しなければならないだろう。 大企業を全体主義国家に従属させようとした「古典的」ファシズムとは全く異なる態度だ。

事実、大企業の利害関係こそが「実力者時代」の起源と意味の理解のカギになる。トルコもタイも韓国も1990年代初期に形式的民主主義にほとんど同時期に履行したが、その当時にはそのような移行が大企業の利害関係にさほど有害でないとの期待心理が財界に広がった。 企業らは欧米圏の自由主義パターンどおりの「安定的政局運営」、すなわち資産階級ヘゲモニーの安定的強化を期待したし、持続的成長の中で社内福祉などの方式を通じて少なくとも一部の高熟練労働力の抱き込み、すなわち制限的で恩恵授与的だがそれなりの再分配政策も可能と感じた。 内需増進と企業のための「社会安定化」に寄与するだろうと見たからだ。 ところが、1997~98年のアジア経済危機を経て、準周辺部の新自由主義化が本格化した後には準周辺部の国家総資本の計算はがらりと変わった。 飽和されゆく世界市場における低賃金国家の製造業との競争で利潤率が低下する状況では、準周辺部の大企業と官僚層は制限的再分配ではなく新権威主義的対内外「敵作り」、動員の雰囲気造成、強圧統治を通した「国民結集」を狙うことになった。 朴槿恵政権という政治怪物は、結局このようにして生まれた。

ところが鉄拳統治では反対者の口を一時的には塞げても「ヘル朝鮮」での生活に疲れた多数の空腹を満たすことはできないだろう。 結局、遠からず新権威主義は民衆の怒りの新たな爆発を産むだけだ。

朴露子(パクノジャ、Vladimir Tikhonov) ノルウェー、オスロ国立大教授・韓国学

訳J.S(3928字)