[寄稿] 基地に抗う美術館 ― 沖縄でケーテ・コルヴィッツを観る

去る6月27日、熱暑の沖縄を訪れた。NHKテレビの「こころの時代」という番組のため、佐喜眞(さきま)美術館で館長と対談することが目的である。この美術館は、米海兵隊普天間基地に隣接している。いや隣接というより、半ば以上、基地の敷地内に頭を突っ込むようにして存在している。普天間基地は住宅密集地の中央に位置しているため、「世界でもっとも危険な飛行場」とも呼ばれ、長年にわたって沖縄県民が撤去を要求してきた。しかし、米日両政府はこの要求を拒絶し、同じ沖縄の辺野古(へのこ)に新たな基地をつくって移設するという方針を強行しようとしている。

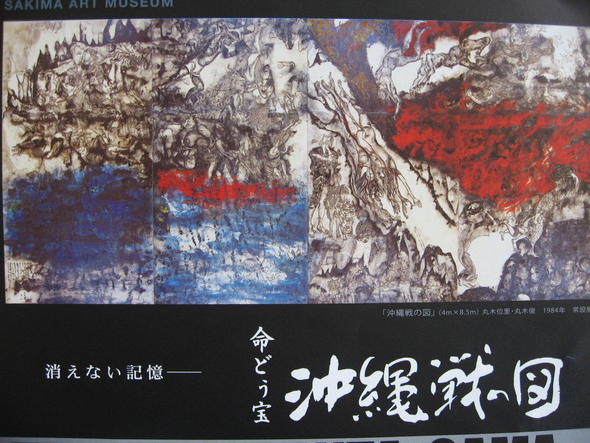

美術館の外庭には、琉球の民間信仰による亀甲型の巨大な墓がある。270年前からある佐喜眞一族代々の墓だ。佐喜眞道夫館長は第11代の当主である。終戦後、沖縄を占領した米軍は、住民を強制退去させて基地を建設した。佐喜眞一族も先祖代々の土地を米軍に占拠された。佐喜眞道夫氏は米軍から土地の一部を返還させ、地主に対して支払われる借地代を資金にして、1994年にこの美術館を開館したのである。そこに常設展示されているのは丸木位里(まるきいり)・俊(とし)夫婦の「沖縄戦の図」だ。太平洋戦争末期の米日両軍による激烈な地上戦の過程で、沖縄住民が自国である日本(ヤマト)の軍隊によって「集団自決」を強いられ虐殺された模様を、生存者の証言などにもとづいて描いた大作である。

「沖縄戦の図」に加えて、さらに佐喜眞美術館を特徴づけているのは、ドイツの女性美術家ケーテ・コルヴィッツのコレクションだ。版画を中心とする59点のコレクションは東アジア最大のものだという。韓国でも北ソウル美術館で今年2月3日から4月19日まで初めての本格的な「ケーテ・コルヴィッツ展」が開かれたが、これは佐喜眞美術館から作品貸与を受けて実現したものだ。平和のために生涯を捧げたドイツの女性美術家の作品が、日本の東京や京都ではなく、沖縄にあるということは象徴的だ。そのコレクションは中国や韓国に貸し出されて、平和を求める東アジアの民衆に分かち合われているのである。

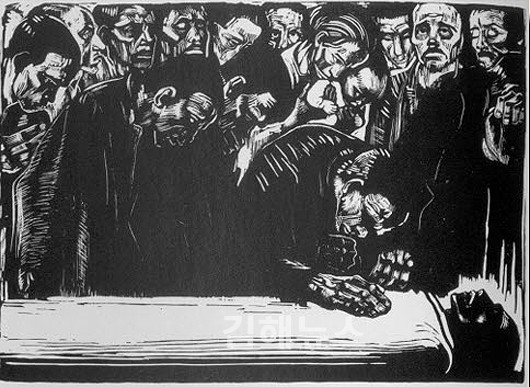

私がケーテ・コルヴィッツの作品を初めて実際に見たのは大学を出て2年目の1976年、京都国立近代美術館で開かれた「ドイツ・リアリズム1919 -1933」展においてだった。「カール・リーブクネヒトの追悼」(図)に烈しい感銘を受けた。美や慰めよりは、直接な痛みを覚えた。ここに描かれている世界は、過去のこと、外国のことではなく、私自身の投げ込まれている現実そのものと思われた。その当時、韓国は維新独裁時代のただ中にあった。私たちはまさに、ここでコルヴィッツが描いたのと同じように、政治弾圧の犠牲者たちの死を見なければならなかった。いや、満足に弔うことすらできなかったのだ。

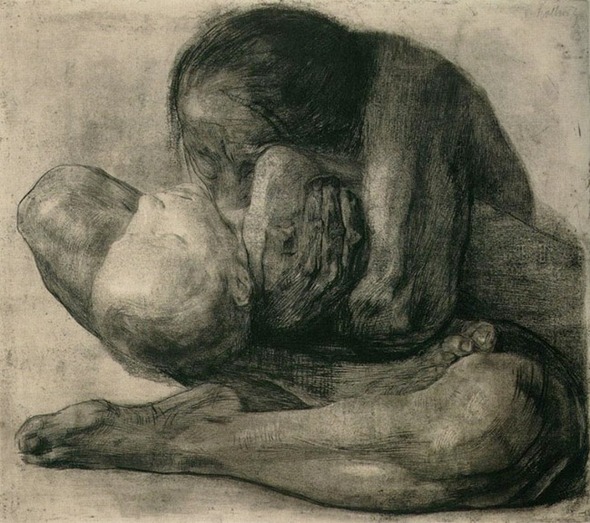

その後、東西ドイツが統一された年、大規模なコルヴィッツ回顧展が全国を巡回した。私は、旧東独のドレスデンで、この回顧展を見ることができたが、その中で、私に最も強く衝撃を与えたのは、「死んだわが子を抱いている母」(図)である。佐喜眞館長も、若い日に銀座の画廊でこの作品と出会い、「魂をわしづかみにされ」たことが、美術コレクターの道を歩み始めた始発点だという。佐喜眞館長は、みずからの祖母を含め、そのような母たちの姿を沖縄のいたるところで見たという。

戦争、飢餓、疾病のために死んでいく子どもと、悲嘆にくれる母。母親の姿は、まるで子どもを喰らう悪鬼のように見える。ほんとうの嘆きとはこういうものだろう。これは、子らの出獄をまちかねたまま無念に死なねばならなかった私の母の肖像だった。韓国と世界に、どれほど、このような嘆きを強いられた母たちが存在していることか。

しかも、この作品は1903年に制作されているのだ。この作品のモデルを務めた次男ペーターを11年後に起きた第一次大戦で失い、コルヴィッツ自身、悲嘆に暮れる母たちの一員になった。芸術が実際の人生を先どりしたのだ。出征を志願した息子を引きとどめることができなかったことが、彼女の生涯の悔いとなり、平和主義の源泉ともなった。

コルヴィッツは1867年7月、プロイセン東部のケーニヒスベルクに生まれた。父は法律を学んだが、職業的法律家の資格を得る寸前にその道を放棄し、修行して石工の親方になったという人物である。13歳のときから美術を学んだケーテは、ゾラ、イプセンの作品に出遭い、社会主義運動とフェミニズム運動に関心を抱いた。1891年、医師のカール・コルヴィッツと結婚した。カールは労働者階級の出身であり貧しい人々を対象とする診療所を営んでいた。

初期の作品「職工」はハウプトマンの戯曲から霊感を得たものだ。1844年にシレジア地方で起きた職工たちの蜂起は「ドイツ最初の労働者暴動」であったが、プロイセン軍によって無慈悲に鎮圧された。この1898年に大ベルリン美術展で公開され、そのラディカルな主題のためセンセーションを引き起こした。審査委員会は金賞を与えようとしたが、皇帝がそれを拒んだという。「職工」に続いてコルヴィッツは16世紀のドイツ農民戦争をテーマにした「農民戦争」連作を制作した。

1918年、長く続き膨大な犠牲を出した第一次世界大戦が終わった。ドイツ革命が起こり各地で労農評議会(レーテ)が結成された。戦争中から「スパルタクス団」を結成して社会愛国主義と闘ってきたドイツ共産党の指導者ローザ・ルクセンブルクとカール・リーブクネヒトは、社会民主党のノスケが率いる「義勇軍(フライコール)」によって惨殺された。社会民主党支持者であったコルヴィッツはリーブクネヒトとは政治的立場を異にするが、遺族からデスマスクの制作を依頼された時、ためらうことなくこれを引き受けた。

1933年にナチ党が政権を奪取して以来、コルヴィッツはさまざまな圧迫を受け、「退廃芸術」の烙印を押されて芸術アカデミーからも追放された。その上、1942年には第二次大戦では、従軍した孫のペーターも失った。老いたケーテは強制収容所に送られるかもしれないという悪夢に苦しめられながら、自殺を考える晩年を送ったあと、1945年4月22日、77歳で世を去った。ヒトラー自殺のわずか8日前のことである。

中国の新興版画(木刻)運動の育ての親である魯迅は、最晩年、『ケーテ・コルヴィッツ版画選集』を上海で刊行した。中日戦争勃発の直前である。魯迅は1931年刊の雑誌『北斗』に、コルヴィッツの連作「戦争」から「犠牲」(図)という作品を紹介している。1936年に魯迅が書いた「深夜に記す」は、国民党白色テロによって暗殺された若い文学者、柔石を追悼する文章である。≪両目が失明した彼の母だけは、きっと自分の愛児が依然、上海にいて翻訳と校正をしていると思っているだろうと、私は察した。偶然、ドイツの書店の目録でこの「犠牲」を見つけて、すぐこれを『北斗』に投稿した。こうして私は無言の記念とした。≫

1936年10月19日、魯迅は息を引き取った。彼は最晩年に日本語で書いた文章「私は人をだましたい」の末尾に「終わりに臨んで、血で個人の予感を書いて御礼とします」と書いた。その予感どおり、死の翌年から中国本土への日本の本格的な侵略が強行され、中日戦争から太平洋戦争へとつながっていった。日本が降伏し戦争が終わった後に、広大な廃墟、累々たる屍が残った。

戦後の日本には真摯な自省とともに再出発を模索する思想的試みも存在した。その代表的な例として、歴史学者・石母田正(いしもだただし)の『歴史と民族の発見』(1952)を挙げることができる。近隣諸民族への侵略戦争が無残な敗北という結果に帰結した日本近代の歩みを、「歴史の主体とは」という問題意識から探求したものである。本書のケースと扉にはコルヴィッツの作品「犠牲」が掲げられている「民衆と女性の歴史によせて」と題された本書第3章に「母についての手紙―魯迅と許南麒によせて」という文章が収められている。許南麒とは、「火縄銃のうた」で知られる在日朝鮮人詩人である。

石母田は戦前、旧制高校で社会科学研究会のメンバーであったことから「アカ」の嫌疑を受けて警察に拘留され、無期停学処分を受けたことがある。この時、無神論者で思想的には進歩的であった彼の父は、出世が台無しになると、ひどく腹をたてて彼を叱った。一方、教育がなく保守的だった母は、決して叱らず、正しいことを行うことを人に恥じる必要がないことを彼に確信させたという。「近代的」な思想の持ち主である父がブルジョア的立身出世主義に毒されているのに対して、「封建的」な母が自分と子供たちの人間性を外部と父親の権力から守るために努力し抵抗した。このような「民衆と女性」の視点に立った深い思索をもって自国の歴史を反省的に洞察しなければならない、というのである。

この記述は私に、私自身の母を連想させた。そういう感慨を抱くのは私だけではあるまい。日本でも韓国でも、ドイツでも世界のどこにあっても、母たちはそのように必死に子どもを抱きしめて来た。コルヴィッツの「犠牲」はそのような母たちへの讃歌である。ただ、私にはそのように母を讃えることへの躊躇と苦い思いがあること事実だ。まかり間違うと、子供である自分、男である自分による母の二度目の利用、搾取になりかねないと思うからである。現代を生きる私たちは、コルヴィッツをただ「感動的」に消費するだけではいけない、ということであろう。

いま日本で石母田正を記憶する人は少ない。それどころか好戦的な蛮声が社会全体に満ちている。「日本を取り戻せ!」と叫ぶ安倍晋三政権はいま、不法な「憲法解釈」によって自衛隊が米軍とともに世界各地で軍事行動することを可能とする法改正を強行しようとしている。そのような法改正が必要な根拠として政権がつねに挙げるものの一つが「朝鮮半島有事」事態という想定である。つまり、日章旗をかかげた日本軍が再び朝鮮半島に足を踏み入れ、朝鮮民族に銃口を向けることを想定しているのだ。戦争になれば当然、基地の集中する沖縄の人々も甚大は犠牲を被るだろう。本土では関心が低いが、沖縄では辺野古基地建設反対運動が驚嘆すべき粘り強さで続いている。これは沖縄人自身はもちろん、韓国人さらには東アジア民衆の血を流させないための闘争なのである。

第二次世界大戦中の1941年、74歳のコルヴィッツは「種を粉に挽いてはならない」を制作した。彼女自身の日記にこう記されている。「その女(年とった女)は子どもらを自分のマントの下にかかえこみ、力づくでも放すものかと、腕を少年たちの上にいっぱい広げている。<種を粉に挽いてはならない>―この要求は<二度と戦争をするな>と同じく、あこがれのような願望ではなく、掟なのだ。命令なのだ。」

ケーテ・コルヴィッツのこの「命令」をいまに伝える佐喜眞美術館。基地に頭を突っ込むようにして立つその姿は、平和のための闘争の先頭に掲げられた旗幟のように見えた。

韓国語原文入力: 2015/07/16 18:33