2000年1月の22.6%から徐々に増え

今年3月に初めて30%上回り、9月には30.5%

良質の働き口不足に高齢化の影響も

大卒就業者の、志望より入りやすさで職業を選択する「下方就業率」が初めて30%台を超えたという研究結果が出た。これは、過熱した教育投資によって溢れる高学歴労働者を吸収する良質の働き口が足りないということを意味する。また、下方就業者10人のうち8~9人は1~2年後にもその状態にあり、「ステップアップ」が円滑に働かないと分析された。

22日に韓国銀行調査局のオ・サムイル課長とカン・ダルヒョン調査役が発表した報告書「下方就業の現況と特徴」によると、大卒者の下方就業率は2000年1月の22.6%から徐々に増え、今年3月に初めて30%を上回り、9月には30.5%だった。外国の最近の研究資料によると、米国では、下方就業の割合が約40%(1983~2013年)に達したものと推定される。高学歴であればあるほど、職業不一致による失業が増加するという分析も出た。

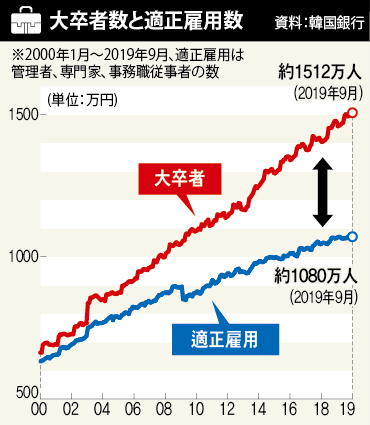

今回の韓銀の研究では、大卒就業者が管理者、専門家、事務職で働くケースは適正就業、その他の職業についたケースは下方就業に分類した。下方就業者の職業はサービスや販売(57%)が最も多く、単純労働も12%に達した。

下方就業率は金融危機当時に急増して以降、上昇傾向がさらに強まっている。大卒者の増加に高学歴者向けの雇用の増加が追いつかない労働市場の需給不均衡が膨らんでいるためだ。2000~2018年の間に大卒者は年平均4.3%増えた一方、適正雇用は2.8%増に止まった。2000年1月時点では、大卒者(663万人)と適正雇用数(631万件)は大きな差がなかったが、今年(9月)は大卒者1512万人に対し適正雇用数は1080万件と、その差は大幅に拡大した。高齢化も影響している。退職後に新しい仕事を探す壮年層の下方就業率は35%で、青年(29.5%)と中年(23.5%)より高かった。性別では、男性(29.3%)が女性(18.9%)より高かった。大学専攻別に見ると、自然系(30.6%)、芸能・体育(29.6%)の順に高く、職業の関連性が高い医薬(6.6%)、教職系(10.0%)は低い水準を示した。

下方就業者の85.6%は1年後にもその状態にとどまっており、適正雇用に転換できたのは4.6%にすぎなかった。2年後と3年後の転換率もそれぞれ8.0%、11.1%に止まり、ステップアップが難しいと解釈される。2年後に下方就業状態が維持される確率は2001年の74.3%から2017年には87.5%に高まり、下方就業が次第に固定化する様相を見せている。

下方就業者の平均賃金(177万ウォン(約16万6000円)、2004~2018年)は、適正就業者(284万ウォン(約26万7000円))より38%低かった。過去に適正就業をした経験のある大卒就業者に限ると、下方就業によって賃金は36%下がった。

下方就業の増加は、学歴過剰による教育投資と人的資本の活用が非効率だということを示したもので、結局のところ生産性の鈍化を招くと同報告書は指摘する。オ・サムイル課長は、「必要以上の高学歴化現象を緩和し、職業間の円滑な労働力移動を誘導する制度の改善が必要だ」と強調した。

訳D.K