日帝強制占領期に撤去され隈に追いやられ

19日、光明門復元工事の起工式開催

惇徳殿・ソン源殿圏域も段階的に復元予定

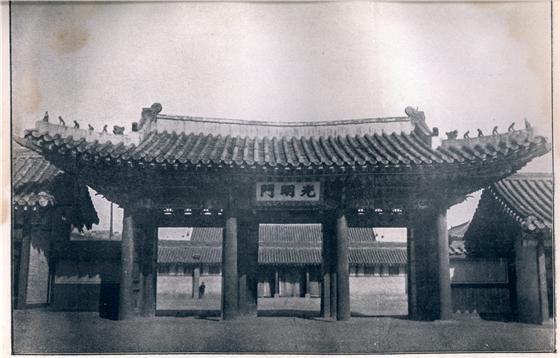

徳寿宮(トクスグン)の高宗(コジョン)皇帝の寝殿だった咸寧殿(ハムニョンジョン)の正門だったが、日帝強制占領期に撤去され宮廷の隈に追いやられていた「光明門」(クァンミョンムン)が80年ぶりに本来の場所に戻ることになる。

文化財庁は19日昼、国立現代美術館徳寿宮館隣にある光明門で「徳寿宮光明門を本来の場所に」起工式を開き、この日から復元工事に入った。この日の起工式には、キム・ヒョンモ次長と文化財界の要人100人余りが参加した。

光明門は、正面3間、側面2間規模の門で、高宗の寝殿だった咸寧殿の南側にあったが、1938年に日帝が宮廷の奥の隈に移設して、国宝の水時計(自撃漏)と神機箭(シンギジョン)、宝物の興天寺(フンチョンサ)銘銅鐘の展示場として使われてきた。文化財庁はこれに先立って2016年に光明門があった本来の場所を発掘し、かつての光明門の配置状態、平面形態などがそのまま残っている事実を確認した。

文化財庁側は、今年末までに光明門を本来の場所に戻す作業を終えることにした。また、現在光明門内に展示された昌慶宮(チャンギョングン)自撃漏と神機箭は、大田(テジョン)国立文化財研究所文化財保存科学センターに、興天寺銘銅鐘は景福宮(キョンボックン)闕内各司跡の臨時処理場に移され、保存処理作業を経ることになる。光明門の移転は、文化財庁が構想してきた徳寿宮復元事業の最初の事業だ。旧韓末大韓帝国の正宮で、高宗皇帝の住居であった徳寿宮は、1919年に高宗が亡くなった後、日帝の意図的な毀損と公園開発により宮域が縮小され、多くの建物が姿を消した。文化財庁は、光明門の本来の場所への復元を始め、石造殿の後方にあった近代式建築物である惇徳殿(トントクジョン)は2021年まで、歴代の王の御真(肖像)を奉安した北側のソン源殿(ソンウォンジョン)圏域は2038年までに段階的に原形を復元する方針だ。

訳J.S