患者の状態考慮した「3つのコース」

「自宅隔離は条件満たす必要」

政府は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者の治療方法について、感染者本人の状態と条件により、大きく入院治療、施設入所、自宅隔離の3つに分けることにした。保健当局は、軽症患者に限り、居住条件などが整っている場合には、施設の入所と自宅隔離の二つの中から患者が選択できるようにする計画だ。しかし2日午前現在、大邱(テグ)では2千人以上の患者が自宅で待機しており、このうちの相当数は望んでいなくても自宅隔離を選ばざるを得ないとみられる。

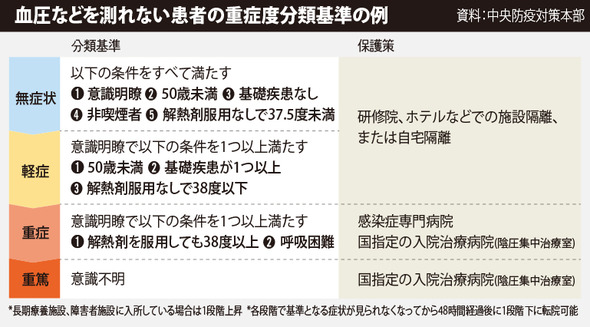

中央防疫対策本部(防対本)が改定し2日に発表した「COVID-19対応指針(7版)」によると、今後感染者が確認された場合、まず市・道の患者管理班が患者の基礎疾患の有無や健康状態などを考慮し、4段階(軽症-中等度-重症-最重症)に分類することになる。その後、中等度以上の患者は入院させ、軽症患者は生活治療センターに送られるか自宅隔離をすることになる。

患者の重症度は、脈拍、収縮期血圧、呼吸数、体温、意識水準の5項目を点数化し、4段階に分類する。65歳以上の高齢者と腎臓、肝臓、肺、心血管に慢性的な疾患がある人、がん患者、妊婦、臓器移植の経験者、糖尿病患者、免疫抑制剤を服用中の人、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)感染者、高度肥満の人、透析の必要な人、酸素治療の必要な人などは点数と関係なく「高危険群」に分類され、入院治療を受ける。

自宅隔離治療は1日に政府が発表した「治療体系の再構築策」に含まれていない内容だ。チョン・ウンギョン本部長は2日「感染者が隔離解除されるまで施設にいる可能性もあるが、自宅でも充分に管理が可能なため(指針に)様々な方法を提示した」とし「インフルエンザや他の呼吸器感染症にかかった時、家で休むようにと言うのに似ていると考えれば良い」と説明した。

指針上は、無症状や軽症の患者が自己隔離治療を希望する時、それが許される条件はやや厳しい。患者本人の健康状態が十分に安定的なとき▽適切にケアしてくれる者がいるか、食料品などの生活必需品の供給に問題がないとき▽居住空間を共有しないですむ独立した寝室があるとき▽COVID-19への感染時に合併症発生の危険性が高い家族(65歳以上の高齢者、乳幼児、妊婦、免疫が抑制された患者、慢性的な心臓・肺・腎臓疾患の保有者)がいないとき、などの条件を満たし、かつ感染者本人も希望する場合にのみ可能となる。

大邱第1生活治療センター(160人収容可能)をはじめ、慶尚北道盈徳(ヨンドク)、慶州(キョンジュ)、聞慶(ムンギョン)の各施設など、今週末までに準備可能という施設の規模は1千人分あまり。この日午前現在で、大邱の3081人の感染者のうち2008人は自宅隔離中で、病床の割り当てや施設入所などを待機している。当面は患者の意思とは関係なく、自宅隔離状態で待機する患者が少なくない可能性があるということだ。翰林大学医学部のイ・ジェガプ教授(感染内科)は「施設では医療陣が常駐して直接患者の状態をチェックするが、自己隔離治療は電話確認となるため限界がある」とし「軽症患者でも基礎疾患など患者の状態が急に悪化しうる要因を持つ場合は、施設への入所を勧めるべき」と話した。

患者の隔離解除を決定するためには、臨床基準と検査基準をともに満たさなければならない。発熱がなくなるなど、臨床症状の改善が確認された後、24時間間隔で2回の検査を行い、すべてで「陰性」判定を受けなければならない。臨床的に症状が好転したにもかかわらず検査基準に満たない場合でも、医療機関から退院することはできる。ただしこの場合には、発症した日から3週間が経過するまで施設や家で隔離されて過ごすか、検査基準を満たせば、最終的に隔離解除される。

このように患者を分類しても重症患者の病床が管内に不足する場合には、国立中央医療院の転院支援状況室で患者の転院を決定することになる。これまでは市や道の利害関係が絡んでいたため、大邱地域の病床が足りなくても、重症患者を他地域の空き病床に速やかに送るのは容易ではなかった。防対本のキム・ガンリプ第1総括調整官は同日の記者ブリーフィングで「自治体が反発して(転院を)拒否すれば、ペナルティーを科す対策を講じている」と述べた。

訳D.K