「避けて通れない難関」…金委員長、間接話法で“交渉”の意志示す

「3回目の首脳会談」への意志示す…韓中ロに遠まわしに“仲裁”を要請

リ・ヨンホ外務相の深夜会見で北朝鮮側に不利な世論の遮断に乗り出す

ハノイで開かれた第2回朝米首脳会談の合意が見送られた後、金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長が示したメッセージは簡明だ。「交渉を続ける」。もう少し詳しく説明すると、「生産的な対話」を通じて第3回首脳会談を実現させ、「段階的同時行動原則」に基づいて朝米両国の信頼水準に合わせた「非核化-相応の措置の取引」を進めるというメッセージだ。

金委員長のメッセージは、異なる2つの窓口から発信された。まず「労働新聞」で、“総評・総論”を明らかにした。リ・ヨンホ外務相の深夜記者会見では“方法論・各論”を提示した。いずれもメッセージの公式性が高い。「労働新聞」は朝鮮労働党中央委員会の機関紙で、リ外務相は北朝鮮の公式対外窓口だ。

「労働新聞」は1日付の1・2面にわたって、28日のハノイ会談のニュースを報じた。同紙に掲載された13枚の写真で、金委員長はいずれも笑顔を見せている。記事は1130字で短い方だが、対米批判はまったく見当たらない。同報道に込められた金委員長のメッセージは、「問題解決のための生産的な対話」を続け、「ハノイ首脳会談で議論された問題(を)解決」するとともに、「新たな再会」(第3回朝米首脳会談)を実現させたいということだ。

同紙はハノイ会談を「朝米関係を両国人民の利益に合わせて発展させる意味ある契機」だと評した。合意が見送られたのは、“破綻”や“決裂”ではなく、長い過程で「避けて通れない難関と紆余曲折」の一環だということだ。金委員長がトランプ大統領とともに「70年間の敵対関係の中で積み重ねられた反目と対決の壁が高く、朝米関係の新しい歴史を切り開いていく旅程には、避けて通れない難関と紆余曲折があるが、手を取り合って知恵と忍耐を発揮し、共に乗り越えていけば、両国人民の志向と念願に合わせて関係を画期的に発展させていけるという確信を表明した」という部分が、それを表している。また両首脳が「建設的で虚心坦懐な意見交換」を行ったとし、金委員長が「再会を約束して(トランプ大統領と)別れの挨拶を交わした」と報じた。

リ外務相が1日午前0時過ぎにハノイのメリアホテルで行った深夜の記者会見は、内容と形式ともに前例のないメッセージの発信だ。リ外務相は、金委員長がトランプ大統領との会談で明らかにした構想の核心内容を、2ページの文書を読み上げる形で世界のメディアに公表した。リ外務相と同行したチェ・ソンヒ外務副相は、5分間にわたり会見会場に集まった取材陣の質問に答えた。北朝鮮当局者が、誰かを激しく非難するのではない目的で記者会見を開き、質疑応答まで行った前例はこれまでなかった。韓国政府当局者は「金委員長がトランプ大統領との会談で要求したのが制裁の“全面解除”ではなく、“一部解除”であることをマスコミに知らせることで、北側に不利な世論の拡散の早期遮断を狙ったようだ」とし、「反論より釈明会見と呼ぶべきかもしれない」と述べた。

会見によると、金委員長がハノイ訪問に携えた“非核化措置”の主な内容は、寧辺(ヨンビョン)の核施設の永久廃棄と核実験・長距離ロケット発射の永久中止を文書で約束することだ。寧辺の廃棄と関連し、範囲とレベル(「プルトニウムとウランを含むすべての核物質生産施設」)▽査察と検証(「米国専門家の立会いのもと」)▽廃棄の主体(「両国技術者の共同作業」)を具体的に明らかにした内容が注目される。北朝鮮の核をめぐる交渉に詳しい元政府高官は「米国の査察と検証、共同作業を前提にした寧辺の核施設の永久廃棄は、北側がこれまで一度も提示したことのない新しい提案」だと指摘した。

リ外相は会見で「米国側が交渉を再び提案する場合でも、我々の方針は変わらない」とし、北朝鮮側が先に交渉の再開を要請するか“譲歩案”を提示する可能性を排除した。しかし、これを鵜呑みにする必要はない。金委員長の提案について、「朝米間の現信頼水準」に基づいて取ることができる「最も大きな歩幅の非核化措置」としながらも、「信頼構築段階を経れば、非核化過程はさらに早く前進できる」とし、余地を残した部分に留意する必要がある。金委員長が表明した「段階的同歩的(同時行動)措置」(2018年5月7日、第2回朝中首脳会談)という“原則”を守るものの、米国側の相応の措置次第で、北側の提案内容も変わる可能性があるという意味が込められているからだ。

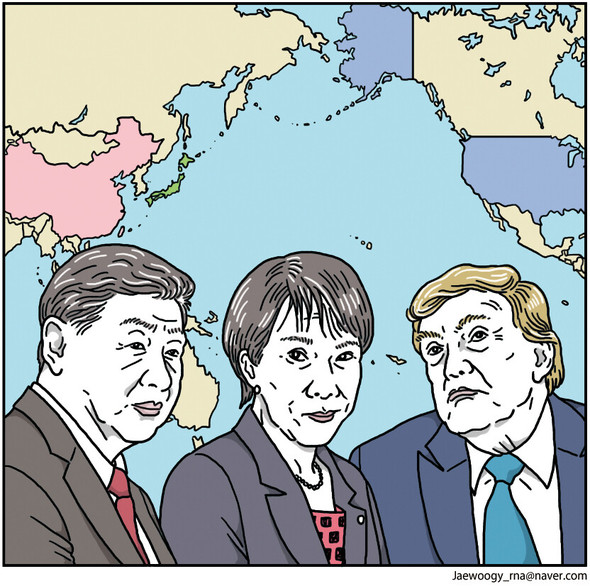

金委員長が「非常に真摯な交渉への意志」(政府高官)を明らかにしているものの、朝鮮半島情勢はしばらく「進展なき膠着」局面は避けられないものと見られる。ハノイ会談で明らかになった朝米両国の取引条件の格差が非常に大きく、トランプ大統領の国内での立場が弱いためだ。元政府高官は「寧辺は北朝鮮の核能力の少なくとも半分以上なのに、トランプ大統領が本格的な折衷に乗り出さず、交渉を中断したのは非常に残念だ」とし、「政府が創意的な方案を用意し、役割を果たすべき」だと助言した。「労働新聞」も、ハノイ会談が「朝鮮半島や周辺地域、世界の平和と安全に貢献する意味ある契機」という評価で、韓国や中国、ロシアなどの“仲裁・促進の役割”を遠まわしに要請した。

訳H.J