_______

韓国大統領制100年、決定的な場面_02

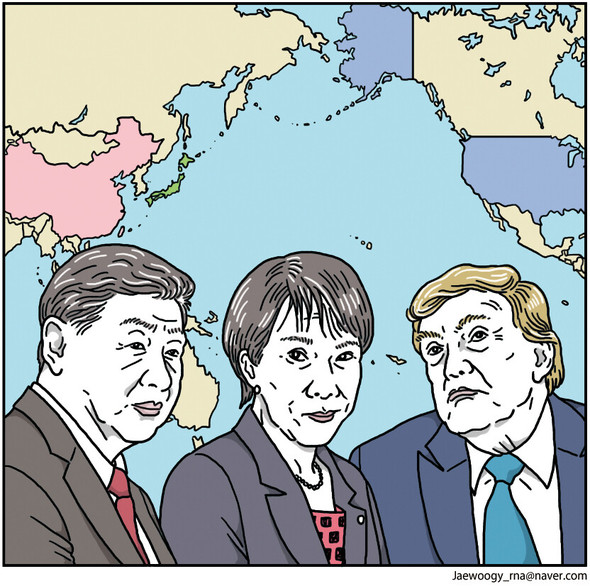

なぜ「大統領」(President)なのか。政治史上、大統領制は比較的最近の1787年、米国で作られた。米国の建国とともに生まれた新しい政治制度は全世界に広がり、今や60カ国以上が原型あるいは若干変形された形の大統領制を採用している。

「大統領」という単語そのものが多少曖昧ではあるが、当初から帝王感を漂わせていたわけではない。240年余り前に英国と戦争をして独立した米国は、英国王ジョージ3世の専制統治を二度と経験したくなかった。新大陸に渡ってきた彼らは、欧州の王政とは全く異なる、市民が支配する新しい政治体制を望んでいた。彼らはローマの共和政に注目した。貴族の代表機関である元老院にならって上院を作り、ローマ市民の利益を代弁した民会にならって下院を作る両院制を採用した。これに加え、ローマで軍事と行政を総括した執政官(consul)に当たる行政府の首班としてプレジデント(president)という役職を作った。

大統領と訳される「プレジデント」(President)は、「前に(prae)に座る(sidere)」という意味のラテン語「praesidere」に由来する。言語学者のベン・ジンマーは、米国の公共放送(NPR)のインタビューで、「プレジデントとは聴衆の一番前に座って会議を導く人を意味していた。15世紀からオックスフォードやケンブリッジ大学の総長または学長はプレジデントと呼ばれた」と説明した。

1787年、フィラデルフィアで開かれた憲法制定会議の上院は、会議の主宰者を意味する「プレジデント」が行政府の首班を指す言葉にしては平凡すぎると考えた。一方、下院は「陛下」または「閣下」のような修飾語の付く呼称が、行政府の首班にヨーロッパ君主のような強大な権限を与えることになるのではないかと懸念していた。3週間にわたる議論の末、上院と下院は行政府を率いる人を「プレジデント」と呼ぶことで合意した。民主主義時代の国家指導者を指す「プレジデント」という歴史的な呼称はこうやって生まれた。この言葉を総統または主席ではなく「大統領」と訳したのは1860年代の日本である。韓国も1881年に日本に行った紳士遊覧団の報告書には「新聞を見ると、米大統領(国王)が銃撃を受けたという」という記録が残っている。

呼称とは別に、行政の首班である大統領にどれだけの権限を与えるかが憲法制定会議のもう一つの論争の種だった。米国建国の父の一人であるアレクサンダー・ハミルトンは、大統領がヨーロッパの王にもっと近い存在になることを望んでいた。一方、ジェームズ・マディソンは議会の支配を受ける首相に近い大統領を思い描いていた。このような対立は、大統領の憲法上の権限を非常に曖昧にした。テキサス大学のジェレミー・スリ教授(政治学)は著書『不可能な大統領制(The Impossible Presidency: The Rise and Fall of America's Highest Office)』で、ジョージ・ワシントンが初代大統領の座に就いた時、誰も彼に何を期待すべきか正確に知らなかったと指摘した。

ローマには2人の執政官がいた。一人に権力が集中することを防ぐために設けられた制度だった。ローマ共和政に憧れていた憲法制定会議が、王のような権限を持つことになるかもしれない政府首脳をたった一人だけ置くことにしたのは、ジョージ・ワシントン初代大統領と関連がある。フィラデルフィアの憲法制定会議が閉幕した後、サウスカロライナ代表のピアース・バトラーは「多数の代表が(米国独立戦争を率いた)ジョージ・ワシントン将軍を大統領として念頭に置いたため、彼の美徳に合わせて大統領の権限を想定し、大統領の権限がさらに強くなった」と振り返った。

幸いなことにジョージ・ワシントンは「建国大統領」の意味を理解していた。憲法ではなく、自分の行動が大統領という地位の責任と権限を規定することをしっかり認識していた。1789年4月30日、初代大統領に就任した後、ジェームズ・マディソンに送った手紙で、彼は「すべてのことの最初として、現在の状況で先例を作るために奉仕する。私が本当に望んでいるのは、このような先例が真の原則の上に成り立つことだ」と書いた。支持者たちの強い要請にもかかわらず、3期目の大統領選挙への出馬を断ったことや、退任後も国の統合のために尽力したのはそのためだった。

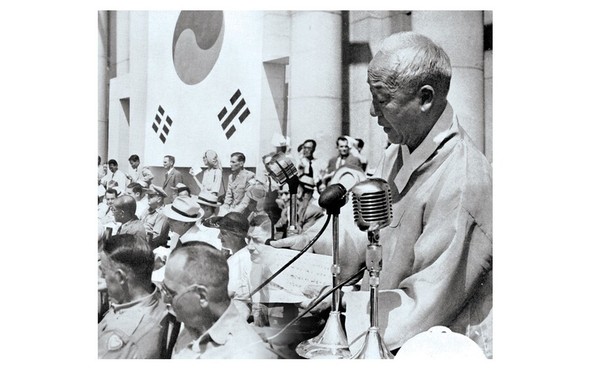

その点で、尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権が「建国大統領」と崇めようとする大韓民国の初代大統領、李承晩(イ・スンマン)の歩みは深い遺憾の念を抱かせる。李承晩大統領が韓国に大統領制を導入する上で重要な役割を果たしたことは否めない。しかし、ジョージ・ワシントンが残した肯定的なレガシーは、1948年の政府樹立以後、大韓民国ではあまり見られない。ワシントンは終身在職の誘惑に陥りやすい大統領を抑制するため、自ら3期目への挑戦を拒んだ。李承晩は大統領を2期までと定められていた憲法を無理やり改正した。国会で憲法改正案が一票差で否決されたにもかかわらず、いわゆる「四捨五入」を適用して可決されたと宣言した。李承晩の長期執権の夢は流血事態を招いた不正選挙にまで発展した。韓国の大統領制は、王になろうとする彼の欲望のせいで、最初から深い傷を負った。李承晩はまた、大統領制の核心である「抑制と均衡」の原則をないがしろにした。これにより、大韓民国政府樹立の直後から大統領と国会は鋭い対立に陥った。

1948年8月15日の政府樹立を控えて憲法基礎委員会で採択された政治形態の草案は、議員内閣制だった。国会で選出する大統領には象徴的な権限のみ与え、行政府の実質的な運営は国会の多数党の代表が兼任する首相に任せる考えだった。これには大衆の支持が高い李承晩に形式的な大統領職を与え、首相職は韓民党が持とうとする政治的思惑が働いていた。米国にはない国務会議という制度を作ったのも、首相が国務会議を主宰し、行政省庁を指揮するようにするための構想だった。しかし李承晩は「大統領任期中は政府が安定した状態にあるべきであり、国会がこれを変更する権限を持ってはならない」と強く反対した。大統領制でなければ、自分はいかなる役職も引き受けず、民間に残って国民運動を繰り広げると宣言した。議院内閣制では政府樹立初期の混乱を防げないという李承晩の主張は、国会議員たちを説得するのに成功した。結局、制憲国会は1948年7月17日、大統領中心制の憲法を議決し、李承晩は国会で初代大統領に選出された。大統領制はこのように韓国政治に根を下ろした。しかし、その過程は順調ではなかった。大統領の権限と行政府や立法府の関係において曖昧なところが少なくなかった。

李承晩大統領の負の遺産の一つは、立法府を無視して国会を大統領の下に位置づけた点だ。政府樹立の初期なので、大統領と国会の関係がどうあるべきかについては、原則的な憲法条項以外には明確な規定やコンセンサスがなかった。ジョージ・ワシントン同様、初代大統領にはその空白を埋め、新しい伝統を作り上げる責務があった。

李承晩は国会を大統領の国政運営を支える機構と認識し、国会を軽視する態度を示した。意見の隔たりがある場合も、国会と「妥協」するより「屈服」を求めた。端的な事例が反民族行為処罰法をめぐる論議だった。親日附逆派(親日派)を処罰するための同法は、1948年9月に国会で圧倒的な支持を得て可決されたが、李承晩大統領の反対に直面した。李大統領は法案に署名して公布したものの、「今はこのような問題で国論を離散させる時ではない」とし、「政権移譲期なので混乱を招きかねない」と反対意見を表明した。これを受け、国会は分裂した。3回にわたる法改正の末、反民族行為処罰法は結局形骸化した。同法に基づく反民族行為特別調査委員会(反民特委)は悲劇的な解体の道を歩んだ。

李承晩大統領は、国会の意見を尊重しつつ政府と立法府の対立を解消しようとする努力をしなかった。その点で「議会の要求を尊重することが統合に役立つ」と語ったジョージ・ワシントンとは違っていた。ソ・ヒギョン博士(ソウル大学韓国政治研究所)は「大韓民国建国期の政府形態と運営に関する研究」という論文で、このように指摘した。「政府樹立初期に国会は主な国務からほとんど排除された。李承晩政権が国会の建議を繰り返し拒否したため、ユン・ジェウク制憲国会議員は『国会が一種の政府参考機関や大統領諮問機関として扱われている』と発言をするほどだった。特に反民族行為処罰法の制定と行政権の移譲過程を経て、国会に対する政府の圧力がさらに強くなった。ある意味、国会議員たちもそのような政治現実を次第に受け入れる方向に変わっていった」

李承晩政権以降、大統領が国会と政党を軽視する風潮はこれまで根本的には変わっていない。最近、与党「国民の力」が初当選だけではなく重鎮でも大統領の顔色をうかがっているのには、このような長い歴史的経験がDNAに刻み込まれているのも、一つの理由ではないだろうか。

訳H.J