[徐京植コラム]東京五輪、ワクチン、そして生きるために必要な連帯

今日は7月12日である。新型コロナ蔓延のため東京に4度目の「緊急事態宣言」が発せられた。オリンピックが前例のない「無観客」開催となって、日本社会は混乱をきわめている。これは予測できた事態なのだから、もっと早く、適切な対策が打てたはずだ、それができなかったのは「利権」や「メンツ」にこだわり続けた政府与党の失政である、という批判もさすがに大きい。そのとおりだが、これらの批判はまだ弱く、遅きに失した感が強い。そもそも「無観客」ではなく「中止」すべきであった。社会の大勢は「すでに決まったことだから」とか「いまさら止められない」といった、いかにも「日本的」というべき気分(一種の虚無主義)に流されている。

あらためて言うまでもないが、私自身はもともと今回の東京に限らず、オリンピックそのものに反対である。それは本質的に「ナショナリズム」と商業主義にまみれた虚飾の祭典だからだ。オリンピックと聞くだけで批判精神を失う人々をみると、古代ローマ帝国の闘技場を埋める群衆を連想する。この群衆は、異教徒が猛獣の犠牲に供される場面を見物して熱狂した。オリンピックについて言いたいことは多いが、いまはこれくらいにとどめておこう。

定年退職して3ヶ月あまりが経った。退職の直前まで何やかやと忙しかったので、正直いって、すこし疲れた。退職してしまえば暇になり、好きなだけ休めるだろうと思っていたが、甘い考えだった。雑事は簡単には片付かない。それだけではなく、仕事をこなす能率が以前に比べてはるかに落ちている。3日あればできるだろうと思っていたことが、1週間経っても終わらない。老いるということはそういうことなのだろう。それで当然だ。だからこそ「定年」という制度があるのだから。だが、そうなってみないと実感することは難しい。

その上、妻と二人で医院通いに時間を使うことが多い。新型コロナのワクチン接種も受けた。私たちは優先的に接種を受けることのできる「高齢者」に分類されているのだ。自分が「高齢者」であることを自覚したのは、バスの割引乗車パスを手に入れた時と、今回である。

ワクチンの副反応についての情報に触れると接種しないでおこうかという気持ちがおこり、同時に、「ワクチン不足」とか「第何波襲来」といった報道を聞くと、早く摂取しなければという焦りのような気持ちも起きた。矛盾した気分である。私たちは二人とも、ワクチン接種後、2、3日間、発熱とかなり重い倦怠感を経験した。「それぐらいで済んでよかった」という言い方もできるが、ほんとうにそうかどうか、そもそもこのワクチンの効果はどの程度のものか、まだわからない。

人が自らの健康や生命の主権者でいることは、たやすいことではない。まして感染症という目に見えない脅威が相手であり、頼るべきものとされている科学の方も、自分自身で実験して判断することができない以上、「専門家」に従うほかないのだ。しかも、その専門家そのものが信用するに足りないのである。背景には、製薬会社や医療機関の利権や、「保険衛生」を通じての人民統制という国家権力の思惑もある。現在の私たちは自らの健康と生命に関する主権を剥奪された状態である。どっちつかずの落ち着かない気分は、根本的に、この不条理な無主権状況に起因するといえよう。

定年を迎えて時間ができた、というより、すこし呆然としてしまった。いま、おそらく私は有職者から無職者へ、初老から本物の老人への過渡期にあり、心身ともに、その移行と適応にてこずっているのだろう。ただし、定年のおかげで、仕事とは直接関係のない本を気ままに読むことが多くなった。いわば「不要不急の本」である。読書という行為は本来そういうものであるはずだと思う。この間に読んだ本の中から面白かったものを紹介しよう。

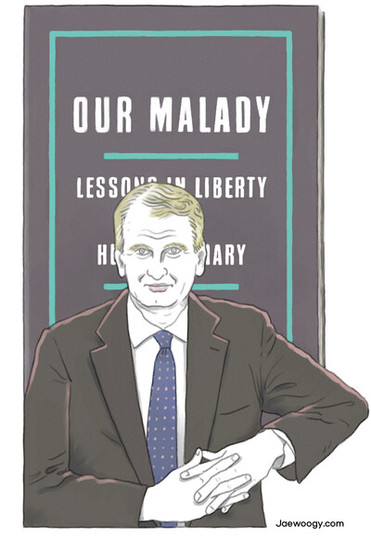

ティモシー・スナイダー『アメリカの病−パンデミックが暴く自由と連帯の危機』(Our Malady – Lessons In Liberty From A Hospital Diary)。著者は1969年生まれ、アメリカのイェール大学歴史学部教授、中東欧史の専門家である。主な著書に『ブラッド・ランド-ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』(Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin)や『ブラックアース−ホロコーストの歴史と警告』(Black Earth: The Holocaust as History and Warning)などがある。これら2冊は著者の専門分野の著作であり、私にとって半ば(執筆という)仕事の必要から手にしたものである。しかし、同じ著者にこの著書があることは知らなかった。やや意外でもあった。手に取ってみたのもコロナ禍のためである。

この書物は、著者が、(「コロナ」ではないが)重い感染症のため2019年12月から入院し生死の境を彷徨いながら、コロナ・パンデミックとトランプの大統領再選をかけた選挙戦の渦中で巡らした思考を綴ったものだ。すこし引用してみよう。

「私たちの病(マラディ)の一部は、アメリカでは―生と死についてさえそうなのだが―『すべての人間は平等に創られている』という前提が真面目に受け止められていないことにある。もし医療をすべての人間が平等に利用できるならば、肉体的にばかりではなく、精神的にもより健康でいられよう。自分たちの生存が貧富や社会的地位に左右されると思わなくて済めば、私たちの生活は、心配に満ちた孤独なものではなくなる。私たちは深い意味でもっと自由になれるだろう」「もしナチスのホロコーストを悪意の最も深い形とみなすなら、究極の善とは何だろうか。(中略)。ナチスは医療をもって、人間と、人間以下の存在や人間と認めない存在とを分ける手段とした。仮に私たちが、他者を疾病を運ぶ者とみなし、自分たちを健康な犠牲者と見るのであれば、ナチスと大差がないということになる」「自由というもののパラドックスは、助けなしには誰も自由ではいられないことだ。自由は孤独なものであるのかもしれないが、それと同時に、連帯なくしては自由はない」「この国のどこに暮らしていようとも、私たちは物体ではなく人間であり、人間として扱われた時にこそ力強くなれるのだ。(中略)自由であるために私たちは健康を必要とする。そして健康であるためには、お互いは必要となるのだ」

もっと紹介したいが、紙数が尽きた。現代史における大量虐殺の専門研究者が自分自身重病の床にあって、医療保険制度から生、病、死、そして「自由」に至るまでの諸問題を考察する。筆致はたいへん冷徹かつ客観的だが、そこに「連帯」の意義を強調するヒューマニストの熱い血が通っている。著者の批判は当然ながら、アメリカの医療保険制度の不備欠陥と、その根底にある価値観に向けられているが、これは少なくとも日本にも(おそらく韓国にも)当てはまる話だ。新自由主義的な価値観が医療の現場を侵食してきた結果が、現在の惨状である。人間を殺すのは人間であり、人間が生きるために必要なのは「連帯」なのだ。みなさんの「健康」を祈ります。

徐京植(ソ・ギョンシク)|東京経済大学名誉教授 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)