[徐京植コラム]隠退記―多様性を受け入れる「寛容」と、日本と世界のいま

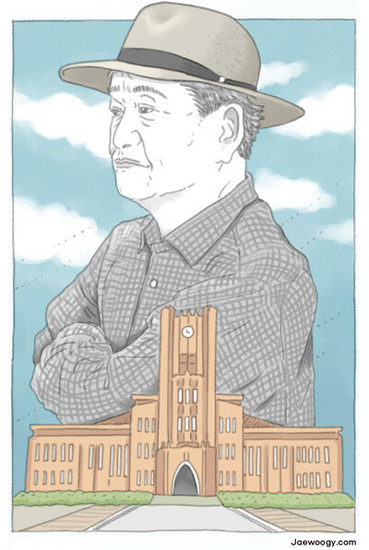

今回のコラムは私的なことから書き始めることをお許しいただきたい。何事も始めるより、締めくくることがより難しい。そんなことを感じる日々が続いている。私はこの3月末で20年間勤めた東京経済大学を定年退職する。年齢は満70歳になった。

ちょうど20年前、私は東京経済大学に採用された。その時点まで正規職に就くことのなかった私は、「人権とマイノリティ」という新設科目を担当することになったのである(のちに「芸術学」も併せて担当)。「人権」を教科書的に教えるのではなく、「生身のマイノリティ」として現実を語るというのが、私が理解した私の役割であった。

人生で初めて研究室というものをあてがわれて、それまでとは異なる恵まれた待遇にかえって戸惑ったことを憶えている。労働組合の幹部が私を訪れて加入を勧誘してくれた。私は文筆家志望の孤立した非正規職のマイノリティであり、自分が「組合」の存在する組織に属することなど、それまでは想像もできなかった。それが、多くの在日朝鮮人が置かれた現実であった。現在も基本的には変わりないだろう。

1974年の日立就職差別事件原告勝訴までは、日本の大企業による民族差別は当たり前だった。1977年最高裁が金敬得氏の司法修習生任官を認めるまでは、在日外国籍者は弁護士になる道がなかった。私が40歳になった1991年まで、公務員国籍条項のため一部の技術職を除いて公立学校教員になる道もなかった。そのことは国公立大学でも(もっぱら技術的とされる理科系分野を除いて)基本的に同様であった。私立大学では在日外国人の採用例はあったが、それも多くはなかった。ほとんどの在日朝鮮人が零細企業で働くか、飲食や遊技業などの自営業を営むケースが多いのはそのためである。

父母が私に、口を酸っぱくして理系に進めと言っていたのには、こういう背景があったのだが、私は教えを守ることができず、フランス文学などという「メシの食えない」道を選んだ。もともと文学好きだったせいもあるが、それ以外に選択肢がなかったのも事実だ。そうこうするうちにいずれ祖国が統一して民主化され、自分のような在外同胞にも何かやり甲斐のある仕事が見つかるのではないかという、幼い期待も抱いていた。だが、母国留学した兄二人が朴正煕軍事政権によって投獄され、その期待にも冷水が浴びせられた。

兄たちが80年代末になって生きて出獄できたことは不幸中の幸いだったが、すでに40歳近くなっていた私自身の未来図は漠として不透明なままだった。ただ、有難いことに、当時は、兄たち韓国政治犯の救援運動や韓国民主化連帯運動に共感を寄せてくれた日本人たちが現在よりも多く存在した。その人たちの中に、私を気遣ってくれた先生方がいる。この機会に、私が直接謦咳に触れることのできた方々の一部だけでもお名前をあげて記念としたい(以下敬称略)。牧師の東海林勤(しょうじつとむ)、政治思想学者の藤田省三、社会学者の日高六郎、哲学者の古在由重(こざいよししげ)、歴史学者の山田昭次、詩人の茨木のり子、評論家の加藤周一、岩波書店の雑誌「世界」編集長(のちに社長)の安江良介といった方々、それに実際に救援運動に取り組んでくれた方々については言うまでもない。当時はあまりわかっていなかったが、これは現在の日本社会の状況からは考えられないことだ。あの時代の空気がその後も維持され、育っていたとすれば、日本社会は現在のようではなかっただろうにと思う。

前記した先生方の励ましや助言を得ながら、私は細々と文章を書いていたのだが、それが世人の目に止まることになった。複数の私立大学で10年近く非常勤講師を勤めた後、1990年代の終わりになって東京経済大学から声がかかった。私はもちろん自分の幸運を喜んだが、それが単なる「幸運」に過ぎないことも常に意識していた。(兄たちの獄苦の結果だと思えば「幸運」と言うのも憚られる。)私などより能力があり、努力家で、真面目な在日朝鮮人同胞が、理不尽な状況や不遇のために擦り切れ、潰されていく姿を見てきたからだ。

大学の労働組合からの勧誘を受けた時、それをあたかも予想外の「特権」のように感じたのは、こんな事情のためだ。だが、日本全体で見ると労働組合の組織率は継続して下落の一途をたどり、組合運動の保守化の傾向に歯止めがかからない。こんなことを書く理由は、安定した企業に正規に就職することもできず、「組合」に加入することもできない人々が、現在ではむしろ増えていることを忘れたくないからである。その多くは、女性、在日外国人、何らかのハンディキャップを抱えた人たち、つまり「マイノリティ」である。コロナ禍の中、失業に苦しむ人が増えている。女性と子どもの自殺率が急増している。私は、労働組合は、自らの権利に敏感であると同時に、それに劣らずマイノリティの権利にも敏感であって欲しいのだ。

東京経済大学に就職して以来、私が関わったさまざまなイベントの中で、記憶に残るものの一つに、2003年7月12日に行われた特別講演会「『教養』の再生のために」がある。加藤周一さんと、シカゴ大学教授のノーマ・フィールドさんを講師にお招きし、私が司会を務めた。その記録は韓国では『教養、すべてのはじまり』という書名で刊行されている。私が高校生だった1960年代末、世界はベトナム反戦運動のただ中にあった。加藤さんは当時、カナダの大学で教鞭をとりながら、北米地域での反戦運動についての論評を発表していた。加藤さんによると、学生たちがまず反戦運動に立ち上がったが、教授連の腰は重かったそうだ。学問の問題として戦争を阻止する可能性を考えると、それは難しいという答えしか出てこないからだ、いまベトナムの農民の頭上にナパーム弾が降り注いでいる現状に目を瞑るのかどうかという倫理的な問い、人間的な想像力こそが人々を運動に立ち上がらせた、と加藤さんは言う。

それは私にとって、人生の価値を「勝敗」で決めてはならず、行動の原理を「勝算の有無」に置いてはならないという貴重な教えとなり、大学教員生活をしていく上でも重要な戒めとなった。加藤さんをはじめとする日本の「善き知識人」たちから受けた知的恩恵と言える。これら少数の「善き知識人」たちから教えられたことの一つは「寛容」という思想だ。

「寛容」とは、自己満足的な高みに立って他者を憐憫する態度のことではない、生き生きとした人間的関心をもって「多様性」へと心を開くことだ。日本社会は今日まで、「多様性」を受け入れる寛容な社会になることに失敗してきた。このことは、ただ生きにくいというにとどまらず、日本と日本人にとって(世界にとっても)きわめて危険なことでもある。

いま世界覆う不安は「コロナ禍」ばかりではない。私は先頃、ミャンマーの市民に対する軍の暴行場面のニュース映像を見て、反射的に思った。「ああ、これは光州だ」。負傷したデモ隊を救助しようとしていた救急車から、救急隊員3名が軍人たちに引きずり下ろされ、棍棒や銃床で激しく殴打されている場面である。あの救急隊員はどうなったのか、生命は大丈夫だったのか。その後のことはわからない。このような非道な暴力が、ミャンマーのみならず、香港、タイ、ベラルーシ、ロシアなどで日常的に繰り広げられている。暴力が「疫病のように」世界に蔓延している。これはなんという時代なのか?疫病に脅かされながら政治暴力にも怯えなければならない時代である。

あのような情景は私たちに直ちに「4・3」(済州4・3事件)や「5・18」(光州民主化抗争)あるいは「6月抗争」を想起させる。これらは韓国では「過去のこと」と考えられているのだろうか?「もう安心して良い」と?私にはそう思えない。次の大統領選挙まであと1年。韓国が、あの暗黒時代に逆戻りしないという保証はない。

定年後静かな隠退生活を望む気持ちは切実だが、世界はそれを許してくれそうもない。

徐京植(ソ・ギョンシク)|東京経済大学教授 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)