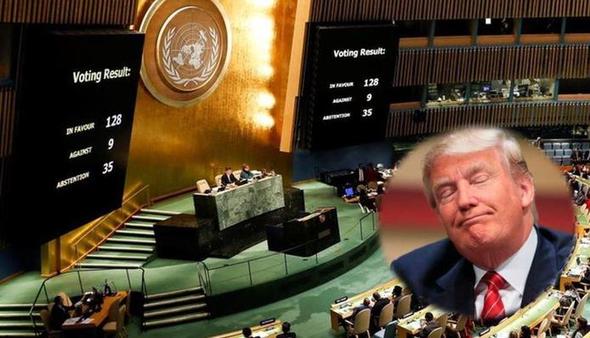

「エルサレムはイスラエルの首都」という米国のトランプ大統領の公式宣言は「地獄の扉を開いた決定」というパレスチナ武装政派ハマスの警告と、「パレスチナとイスラエルの交渉で決定されるべき問題」というグテーレス国連事務総長のコメントでも見られるように、深刻な反対に直面した。最近、トランプ大統領のこの宣言を拒否する国連総会決議案が、128カ国の賛成、9カ国の反対で採択された。欧州のほとんどの国をはじめ、韓国も決議案採択に賛成した。米国の圧力にもかかわらず、このような結果が出たことに対し、トランプ大統領が国際的共感を得ることなく、外交的孤立を招いたという声が上がっている。

米国が多国間主義の舞台で孤立を選択したのはそれほど珍しいことではない。一人で立つべき時はいつでも一人で立つという、いわゆる覇権的な一方主義を示したケースは、国連海洋法条約や国際刑事裁判所、パリ気候変動枠組み条約などにも見られる。国連海洋法条約については、米国主権を国際法に任せられず、海軍作戦の妨げになるとの理由で米国議会が批准を拒否しており、国際刑事裁判所については、海外作戦に参加した米軍の起訴の可能性と政治的悪用の懸念を持って加入を拒否している。パリ気候変動協定についても、今年6月にトランプ大統領が脱退を宣言し、内戦中のシリアと孤立主義を選択した米国の両国だけが加入していない状況だ。

韓国においては、米国との特別な関係のため、米国の外交政策のこのような特徴がさらに顕著に現れている。アジアと米国、欧州を世界秩序の形成の3大軸だとすると、アジアは圧倒的に米国指向の国際関係の歴史があり、韓国も死活的同盟として韓米関係を主軸に対外関係を構築してきた。誰もがグローバル化された世界を語る中、韓国の状況はむしろ米国化がより深刻化しており、むしろ仏文学やドイツ文学が栄えていた韓国の1960年代の方がもっとグローバル化された時期だったと言えるだろう。つまり世界秩序に対する理解において、私たちは米国の影響力を誇張して認識し、私たちの偏向を強化する固定された世界イメージを絶えず拡大すると共に再生産してきた。

最近の北朝鮮核危機は、北朝鮮が生存とアイデンティティーを強化するレベルで存在論的安保を高める行為に出ており、米国もこの事態を米国の安保に重大な問題にイシュー化することで、アイデンティティーの衝突と強化をめぐる競争につながっている。アイデンティティーの強化に向けた競争で、北朝鮮がいかなる理由であれ核を簡単には放棄しないと見るなら、この危機は軍事的接近だけでは解決不可能であり、長期的かつ規範的観点から多者主義的アプローチを模索する必要がある。この過程で国際政治の主要アクターとして欧州連合の役割も考えられる。欧州連合は漸増する新孤立主義の流れの中で、国際法に根拠した多者主義的アプローチを掲げ、国際政治に積極的な介入を強調している。

文在寅(ムン・ジェイン)政権のバランス外交、実用外交は、韓米関係と4強外交を基本とし、国益中心の外交の多角化を追求している。外交の多角化は水平的な外交の拡大と垂直的な外交層位の深化を含む。水平的拡大にはASEANや欧州連合など新たなパートナーを発掘し、関係を強化していく方法があり、垂直的深化には都市外交や国家レベルの外交、地域外交、多国間外交、首脳外交などで個別国家中心の従来の外交を立体化する方式がある。しかし、何より重要なバランス外交の焦点は、韓国の米国中心の世界秩序認識の偏向を見直すことだ。米国は依然として重要な同盟国だが、その絶対的存在感のために韓国外交の想像力を制約する壁となっている。

訳H.J