10年かけて書き直し新たに書く、作家キム・スムの「慰安婦」女性の物語【レビュー】

個々の感覚を肉付けし歴史的な個人を具現

損なわれ失った感覚をまるごと復元して記録

また「慰安婦」の話なのか。そうだ。

まだ伝え切れていない話があるのか。そのとおりだ。韓国で慰安婦を扱った初の小説と評価される作家・尹静慕(ユン・ジョンモ)(79)の『母・従軍慰安婦―かあさんは「朝鮮ピー」と呼ばれた』が発表(1982)されて以来、ずっと。

慰安婦被害女性たちが亡くなるたびに物語は増える。今年5月、1927年生まれのイ・オクソンさんの死去により、韓国政府に登録された慰安婦被害生存者は前年とは違って今や6人となった。このような導入の物語も、以前とは違う聞き慣れないものだ。

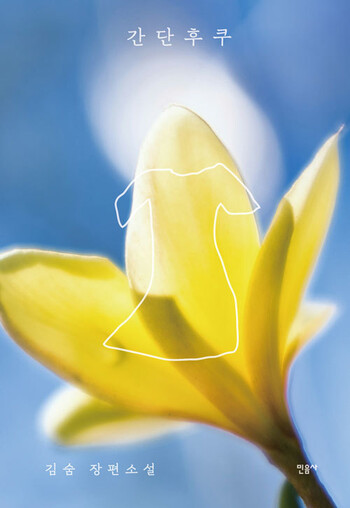

「簡単服には穴が四つある。(…)一番大きい穴は下のほうについている。下についていて下に通じるその穴は、私の故郷の家の二里ほど離れた井戸よりも深く、大きい。(…)着るほどに穴が広がり、脱ぎ着がしやすくなる。(…)簡単服を脱いで裸になった私を待つのは、また別の簡単服だ。脱いだものと同じくらい、古くみすぼらしい簡単服」

日本語をそのまま用いた「カンタンボク(簡単服)」という言葉は、今は国立国語院が「カンピョンボク(簡便服)」と直すよう勧めている。しかし、これまでの明らかな文脈から決して変わらない言葉がある。「簡単服」とは、第2次大戦の日本軍慰安所で慰安婦たちに平時に着せていたワンピースだ。

簡単服はからだを包むが、からだを否定する。この小説を読んでいると、まるでカーテンのようだ。カーテンが開かれると、からだは裸を超えて生(なま)のままのものとなる。フランスの作家パスカル・キニャール(77)が指摘した通りだ。「生のものは裸よりも多くを語る」 。生の生命性、生の尊厳、生の夢は、簡単服とともに否定される。裸の陵辱ではなく、生の陵辱。簡単服が「少女」たちの肌、いや存在そのものになってしまった終わらない痛切の物語が、作家キム・スムの新しい長編小説だ。

時は1938年11月以降、時期不詳の満州のある慰安所。「すずらん」と呼ばれるそこに閉じ込められた女性たち。午後になると畳部屋ごとに列をなす日本兵たち、翌日の午前になると川沿いに出て、簡単服やサック(コンドーム)を洗う女性たち、やがて「すずらん」を囲む鉄条網に干されて風になびく簡単服…。

この風景はキム・スムの過去の小説ともつながる。カワニナを採っていたところから満州に連れて行かれた13才の少女を主人公に、作家が書いた最初の慰安婦証言小説『ひとり』が出版されたのが9年前(2016)だ。しかし、鈍ってしまわぬように風景はキム・スムの文章によってこのように再び「体化」されている。

「兵士らと寝る間、私のからだは簡単服の中で曲がり、ひっくり返され、押しつぶされ、壊され、粉々になる。…簡単服の中で、ぶった切られた魚のようにめちゃくちゃになってあがく。(…)兵士たちが去り夜が明けると、簡単服はたらいにぶら下がって川に向かう」

川の向こう岸には決まって村の少年たちがいる。「朝鮮ピー」(ピーは女性の性器を指す中国の卑語)と呼び、下着もつけられない年上の女性たちをからかい、見ている。読み書きも覚えないまま10代で連れてこられた、売られてきた女性たちは、いくら数字の数え方を学んだとしても「三晩」を数えることができない。泣きながらついてきて「姉さん、三晩過ぎたらきっと帰ってくるんだよ」と叫んでいた幼い弟の、あの「三晩」。三晩は戦争が終わるまでの夜と同じくらい遠く、(三晩数えるというのは)それらの夜を数えることだ。兵士が皆死ねばこそ終戦になるため「生きている兵士が一人でもいたら、死んだ兵士らを蘇らせてでも戦争を続けようとする」だろうから、そのすべての死と絶望を推し量ることだ。「三晩」より多い夜を知らない末の弟が、ひょっとしたら向こう岸にやってきたのではないかと、女性(たち)は悲しく想像する。少年たちが来ない日は残念に思いながら。

「すずらん」には10人の女性がいる。死んで放置されたり、また売られたり、新しく来た人たちまで、作中ではもっと多い。貧しい女性たちが針工場や糸工場、靴工場、軍服工場などお金をたくさん稼げる工場だと思って到着したところが、満州の「すずらん」だ。看護師養成所だと思ってきたレイコもいる。彼女らを半月ごとに衛生検査する日本人の女性看護師の真っ白な看護服と簡単服の対比は、「慰安婦の物語」で初めて本質のように浮き彫りにされるものだ。損なわれ、失った感覚をまるごと復元して記録しようとするキム・スムの執拗さによって。

「下(下半身)で感じる、感じない。私のからだは下で始まり下で終わる。もしくは下で終わり下から始まる。下はところてんのようにふにゃふにゃしているが、牛スジのようにしぶとい。下は穴だが、穴ではない。下は口になることもある。悲鳴をあげている口。悲鳴は誰にも、私にも届かない。(…)走るトラックに、汽車の間に、放り投げられたのは下だ」

「軍人がサックをつけて私らのからだを通っていく」という「輪唱歌」を歌いながら、その工場で彼女たちが作ったのは、糸や靴の代わりに「泣き叫び、短い悲鳴、長い悲鳴、萎縮した言葉、つぶれた言葉、壊れた言葉、哀願、ため息、嘆き、イタイイタイ、アリガトーゴザイマスだ」。輪唱が夜が明けても終わらないときは「家に帰りたいという思いも湧かなくなる」。同郷の方言を満州で聞いただけで涙があふれた彼女たちだったのに。ひたすら「私はなくしたいからだを洗う。私はなくしたいからだに食べものを与える。私はなくしたいからだに簡単服を着せる」

一編の長い「叙事詩」は意外な結末で終わる。キム・スムのもう一つの慰安婦少女の生涯を描いた小説『流れる手紙』(2018)とも通ずる。家の住所も知らず川に手紙を書こうとする私(ヨウコ)。

「母さん、私は満州の糸工場で子を産むことになりそうです。誰の赤ん坊かは聞かないでください。(…)糸工場で稼いだお金は帰るときに持って行きます。返事は送らないでください」

長すぎてもう一度書こうかと悩む「私」。そして、この一行をもう一度書く。「返事は送らないでください」

被害生存者がたった一人残ったときを想定した小説(『ひとり』)で、「慰安婦」のハルモニ(おばあさん)とキム・スムの「切れない」縁が予告されたように、彼女らが世を去るたびに物語は増えていくため、物語は―過去の小説よりも―完結することができない。作家は「繰り返される戦争と暴力と虐殺。簡単服を着て簡単服になった少女たちは今もあらゆる場所にいる」とあとがきに書いている。だから、物語と物語はつながるとしても、それぞれは新しく苦痛に満ちている。

訳C.M