所得に比べ幸福度低い韓国人…1日2食は「ひとり」、隣人も「信頼できない」

世界幸福度報告書に見る韓国人の肖像

週4~5日昼・夜ご飯はひとり…世界16位

単身世帯と高齢層が大幅に増えたため

韓国は所得水準に比べて幸福度が非常に低い国だ。国連が定めた「世界幸福デー」(3月20日)を迎え、国連の持続可能な開発ソルーション・ネットワーク(SDSN)が発表した「2025年世界幸福度報告書(WHR)」でも同じ結果が現れた。

今年の韓国の幸福度ランキングは世界147カ国のうち58位で、昨年の52位から6ランク下がった。ポイントでは6.038(10点満点)で、昨年より0.02ポイント低くなった。韓国より所得水準の低いベトナム(46位)、タイ(49位)、フィリピン(57位)より順位が低い。先進国であるほど生活の満足度が高くなる傾向とはかなり異なる様相を見せている。

同報告書はGDP(1人当りの国内総生産)、健康期待寿命、社会的支持、人生の選択の自由、寛大さ、腐敗に対する認識など、様々な要素を考慮して各国の幸福度を分析するが、幸福度の順位は人々が自ら付けた人生の満足度のポイントをもとに付けられる。今年の順位は2022〜2024年のポイントの平均値。

韓国は1人当たりGDPで日本を上回り、健康期待寿命(4位)でも最上位圏だった。ところが、「人生の選択の自由」(102位)、困っている時に助けを求められる人がいるかを調べる「社会的支援(Social Support)」(85位)、寛容(または寄付)(84位)では下位圏に留まった。外見は華やかだが中身は貧弱な「外華内貧型」の幸せだ。

■ひとりご飯の回数、中南米・北米・西欧の2倍

今年の報告書には、これ以外にも韓国人の暮らしの現状が垣間見える多様な肖像が現れている。

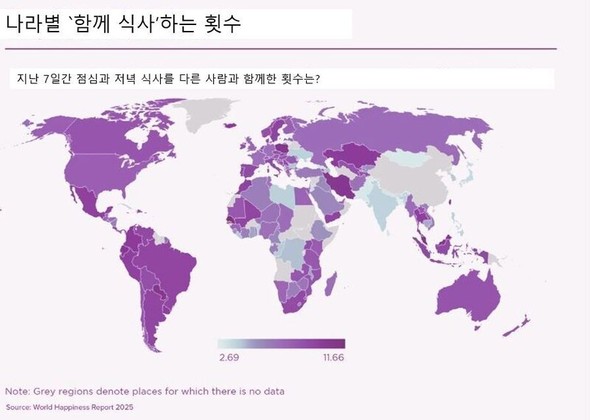

まず、韓国人は世界の他の国々と比べて一人で食事をする、いわゆる「ホンバプ(ひとりご飯)」の回数が非常に多いことが分かった。人と食事を共にする回数が1週間に4.3回(夕方1.6回、昼食2.7回)に止まった。言い換えれば、夕食は7日のうち5日、昼食は7日のうち4日、ひとりでご飯を食べるという意味だ。1週間の14食のうち10食がひとりご飯だ。2022〜2023年にギャラップが調査した142カ国中127位に当たる。ひとりご飯の順位で言えば、世界16位だ。

ひとりご飯を好むことで知られる日本(1週間に3.7回)とあまり変わらない。共に食事をする回数で1位を記録したセネガル(1週間当たり11.7回)とはほぼ3倍の差だ。中南米(8.8回)、北米・西欧(各8.3回)と比べてもほぼ2倍の差だ。

報告書は、他の国に比べて日本と韓国でひとりご飯をする人たちの増加傾向が目立ったと指摘した。さらに、その原因を速いスピードで増えている単身世帯と高齢化に求めた。

韓国統計庁の調査によると、韓国の単身世帯の割合は2000年の15.5%から2023年には35.5%へと高まった。単身世帯で最も大きな割合を占める年代は高齢層。70代が19%で最も高く、60代が17%でその後に続く。ひとりご飯の回数が若年層より高齢層で多いのは世界共通の現象だ。

■ひとりご飯をする人の40%が「寂しさを感じた」

報告書は「食事を共にすることは所得や失業率と同じ水準で主観的ウェルビーイングの程度を測定する非常に強力な指標」だと指摘した。人とよく食事を共にする人々は、人生の満足度がより高いということだ。

報告書によると、食事を共にする回数を1回増やすと、人生の満足度ポイントが約0.2ポイント高まる効果がある。0.2ポイントは世界幸福度順位を5ランク高めるほどの有意義な数値だ。昼食と夕食をいつも人々と共にする人は「ひとりご飯」をする人に比べ、人生の満足度点数が1ポイント高い。韓国人の生活満足度が1ポイント高くなれば、幸福度ランキングが一気に世界10位圏に上がる。

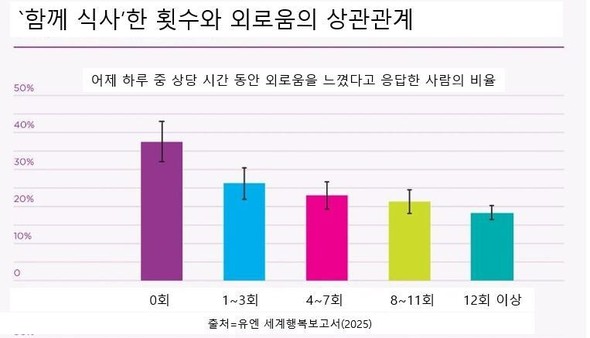

ひとりご飯は寂しさとも深い相関関係にある。昨日寂しさを感じたかという質問に対し、ひとりご飯をする人の約40%が「そうだ」と答えた。一方、ともに食事をする回数が週12回を超える人のうち「そうだ」と答えた回答者は20%以下だった。

■落とした財布を返してくれるという期待、「隣人」の方が「見知らぬ人」より低い

落とした財布が返ってくると思う割合は、他人の親切に対する信頼を示す指標であり、幸福度と相関関係がある。他人が自分の落とし物を返してくれると信じている人ほど、幸福度がより高い。

世界で最も幸せな国に選ばれた北欧諸国は、落とした財布が返ってくると予想した割合と、実際返ってきた割合が共に高い順位を記録した。

しかし韓国は、隣人が見つけた場合に財布を返してもらえると答えた割合は、幸福順位(58位)と同じだった。これは見知らぬ人(17位)や警察(23位)が見つけた場合に財布を返してもらえると答えた割合よりはるかに低い。「国民総幸福転換フォーラム」は「隣人との関係や信頼における赤信号を示す指標」だと分析した。

報告書は「一般的に人々は自分が属している地域社会の親切さを実際より過小評価する傾向を示した」とし、「実際に落とした財布が持ち主に返ってくる割合は人々の予想より約2倍高かった」と明らかにした。

■米国の次に大幅に増えている「絶望死」

韓国ではまた、世界的な傾向とは逆に、「絶望の中で死(絶望死)」を迎える人が増えていることが分かった。絶望死とは主に自殺、アルコール中毒、薬物中毒による死亡をいう。

絶望死が増えた国の1位は米国で、韓国がその次だった。米国では主に30〜59歳の男性の薬物中毒死が増加する一方、韓国では60歳以上の高齢者で自殺の増加傾向が目立った。絶望死は59カ国の標本国を対象にした世界保健機関(WHO)の2000〜2019年のデータをもとにしたもの。

8年連続で「世界で最も幸せな国」に選ばれたフィンランドも、絶望死の数値は韓国と類似している。だが、フィンランドは減少傾向にある。報告書は、米国や韓国とフィンランドが異なる傾向を示していることについて、米国と韓国では寄付、奉仕のような社会親和的行動(親切、利他主義)が減っている一方、フィンランドでは増えていることが一つの原因として考えられる。報告書は「社会親和的行動に参加する人々の比率が10ポイント増加すれば、絶望死する人が年間10万人当たり約1人減るという分析結果がある」と明らかにした。

世界幸福度報告書の作成を呼びかけ、初めての報告書の作成を主導した国連SDSNのジェフリー・サックス会長(コロンビア大学持続可能な開発センター長)は、「今年の報告書は、幸福が信頼、親切、社会的連結に基づいていることを再び確認させた」とし、「今やこの事実を行動に移し、より平和で、品格があり、幸せな社会を作っていくことが重要だ」と語った。

■ひとりでご飯を食べる時、鏡を見るともっとおいしく感じます

一般的に、人とともに食事をすると、一人で食べる時よりよりたくさん、またはおいしく食べる場合が多い。何らかの事情で一人で食事をする場合、食事の質を高める方法はないだろうか。

名古屋大学の心理学者らが数年前に興味深い研究結果を発表した。これによると、鏡を見ながら食事をすると、食べ物がよりおいしく感じられるということだ。

研究チームは高齢者(65〜74歳)16人を対象に、彼らに塩味とキャラメル味のポップコーンを与え、1分30秒にわたり食べてもらった。1回目は前に鏡を置いて、2回目は壁だけが映るモニターを前に置いて、二つの味のポップコーンを交互に食べるようにした。その後、おいしく感じた程度に点数(6点満点)をつけて食べた量を測定した。

分析の結果、鏡を見ながら食べた時、ポップコーンをよりおいしく感じたことが分かった。塩味、キャラメル味のポップコーンいずれも同じ結果だった。食べた量も鏡を見ながら食べた方がより多かった。

さらに、12人の高齢者を対象に鏡の代わりに自分の食べる姿が映る画面を見ながら食べる実験を行った。すると、この場合も壁が映る画面を見ながら食べた時よりおいしく感じ、量も多かった。

大学生(20〜23歳)16人を対象にした実験でも同じ結果を得た。

研究チームは「一人で食事を取ることはうつ病、食欲不振と関連がある」とし、「食事のパートナーがいない高齢者、例えば妻や夫と死別した高齢者たちには食事の質を改善できる一つの方法になり得るだろう」と述べた。

この研究は2017年、国際学術誌「生理学および行動」(Physiology & Behavior)に発表された。

*論文情報

The “social” facilitation of eating without the presence of others: Self-reflection on eating makes food taste better and people eat more.

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.05.022

訳H.J