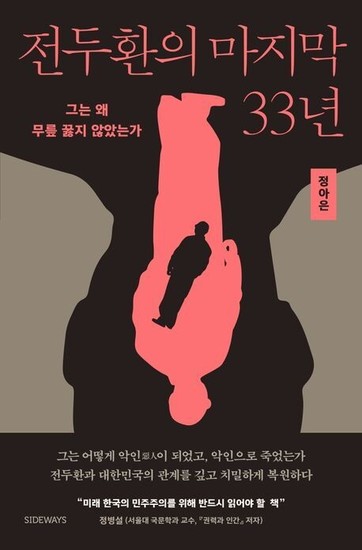

[レビュー]韓国はなぜ違法に権力を握った独裁者全斗煥を跪かせられなかったのか

彼はなぜひざまずかなかったのか

チョン・アウン著|サイドウェイ(2023)

新型コロナによるパンデミックの余波で韓国映画の危機がささやかれてから間もないのに、映画『ソウルの春』がボックスオフィスで旋風を巻き起こしている。特に、この時代を経験した壮年層よりも、いわゆる「MZ世代」と呼ばれる若者たちの鑑賞が増えている。出版界でも当時の歴史を取り上げた書籍の一部が読者の注目を集めている。チョン・アウンの『全斗煥の最後の33年』もその一つだ。タイトルが示すように、同書は1979年12月12日の粛軍クーデターを直接取り上げるよりは、1988年に大統領職から退任した後、2021年に死亡するまでの全斗煥(チョン・ドゥファン)について語っている。小説家でもある著者のことを考えると、文学で語りかけそうなテーマだが、フィクションという回りくどい道の代わりに、ノンフィクションを選んだ。

5・18光州(クァンジュ)民主化運動を血の虐殺で鎮圧し権力を握った全斗煥は、8年余りついていた大統領の座をクーデターの同志、盧泰愚(ノ・テウ)に譲り渡した後、「元大統領」として33年間生きた。4つの筆地、3つの建物からなる約500坪規模の家で警護員の保護を受け、時々大統領府に招待され、他の元大統領らと交流しながら、「祖国の未来」や「国家の安危」を口にしてきた。時には映画の中の「チョン・ドゥグァン」が言うように、おこぼれに預かった側近たちを率いてゴルフ場や高級レストランに姿を現した。

1997年、韓国最高裁(大法院)は全斗煥に特定犯罪加重処罰法上の収賄などの疑いで無期懲役を言い渡し、追徴金2205億ウォン(約240億8800万円)を確定したが、本人が91歳を迎えた2021年に持病で死亡したため、残りの収賄追徴額925億8000万ウォン(約101億1300万円)は追徴することができなくなった。何よりも全斗煥は歴史の前で大きな罪を犯したが、生前お詫びの言葉を口にしたことがなかった。同書は「なぜ彼はひざまずかなかったのか」という素朴な疑問から始まる。著者はまるで小説家がこれから描こうとする人物の心理や成長過程を調べていくように、全斗煥の生涯を細かく辿っていく。この過程を通じて、全斗煥が私たちとともに生きた時間がどんな時代だったのか分かる。

それによると、大韓民国は第二次世界大戦後に生まれた独立国の中で唯一、OECDに加盟した国であり、援助を受ける側から約50年で援助をする側の地位に上がった国だ。また、腐敗したり、違法を働いた指導者(李承晩、全斗煥、朴槿恵)を三度も追い出し、その代わりに国民の手で選んだ指導者を立てた、産業化と民主化という近代の課題を全て成し遂げられた唯一の新生独立国だ。ところが、私たちは彼らを権力の座から追い出してからは、一度も徹底的に処罰したことがなかった。どうしてこんなことが起きたのだろうか。答えは簡単だ。近代を達成する過程で私たちは「不可能を可能にするために」少数者や弱者などの他人の犠牲、便法と奪取と偽りさえも、世の中はもともとそのようなものだと、「仕方がないこと」だと黙認してきたためだ。

全斗煥はどうして33年もの長い間、あらゆる社会的圧力にもかかわらず、良心の呵責どころか少しも悪びれる様子もなく、お詫びの一言も口にせず、自分を貫くことができたのだろうか。独裁者の悪行に対する国民的糾弾があふれた時でさえ「成功したクーデターは処罰できない」と言っていた検事が国会議員に出世し、彼にお目にかかる前から膝歩きでお辞儀をした人たちが、依然として大きな顔をしている社会だ。作家が見つけたのは答えではなかった。それは、「あれほど多くの国民を殺し、拷問し、違法行為で権力を握った者を最後までひざまずかせることができなかった大韓民国とは一体どんな社会なのか」という新しい質問だった。

訳H.J