原文入力:2010-01-13午後10:52:26

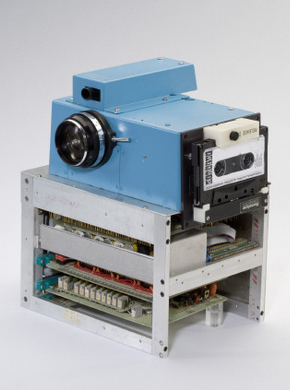

コダック製品<プロトタイプ オール エレクトロニクス スチールカメラ>(別名 ベビー)

この頃の普及型デジタル コンパクト カメラ(別名 トックタッキ)も1000万画素以上を支援する。DSLRカメラ(レンズ交換式デジタルカメラ)は2000万画素を越えた。

‘画素’はデジタルカメラのCCD(またはCMOS:イメージセンサー)で色を表現できる最も小さい点をいう。この点が集まり一つのイメージを作る。画素が多いほど、それだけ色を表現できる範囲が広くなる。だが画素数が大きいほどイメージ ファイルの大きさも大きくなる。昨年10月発売されたニコンD3Xが支援する画素数は2450万画素。圧縮しないデータファイル(RAWファイル)で撮影する場合、イメージ ファイル1枚の大きさが何と50MB。よく使う4GBメモリーカードを入れて約80枚程度だけ撮影することができる。このファイルを後補正しようとすればコンピュータも最新型でなければ‘ドモって’しまう。結論は画素数が大きいほどお金も‘とても’かかるということだ。ところで4×6インチ写真を焼き付けするのに必要な画素数は200万画素あれば充分だ。だが技術は消費者の必要ではなく市場の法則により開発される。

それでは最初のデジタルカメラの画素数はどれくらいだったろうか。1976年にコダックに勤めていた若いエンジニア スチーブン セスンが開発した‘プロトタイプ オール エレクトロニクス スチールカメラ’の画素数はせいぜい1万画素だった。このカメラは色々な会社の部品で本体を作り、レンズは当時コダックで生産していたスーパー8㎜ムービーカメラ用中古レンズを使った。このレンズにはアナログ イメージをデジタル化する回路基板が6ヶもついていた。ニッケル カドミウム電池は16ヶ載っていた。最も重要な部品はやはり熱くなると(?)止まってしまう1万画素CCDだ。だがイメージをデジタル ファイルに変えても保存する所がなければ無用の長物。エレクトロニクス スチールカメラの保存装置はカセットテープだった。あれこれ部品を皆合わせて3.8㎏のどっしりした(?) 重さの‘エレクトロニクス スチールカメラ’に保存されたイメージを見るには、また別の装置が必要だった。この頃のようにLCDで今撮影されたイメージを見られる訳ではなく、TV画面にイメージを変換する装置が必要だった。1枚のイメージを保存するのに23秒の時間が必要で、また読むのにもそれだけの時間が必要だった。携帯用というには重く扱いも大変だったこのカメラをスチーブン セスンと同僚たちは‘ベビー’と呼んだ。

ある若いエンジニアのアイディアから始まったデジタルカメラはフィルム全盛時代を精一杯に享受していたコダックの立場からは市場性がないように見えた。完成品を作ろうとすれば投資も多額に必要だったため、会社経営陣は特別な関心を持たなかった。結局、世の中に生まれるやいなや‘ベビー’は社内試演会で瞬間的に紹介されただけで忘れられた。大衆に公開されたのは26年が過ぎた2001年のことだった。その間にキヤノン,ニコン,ソニーなど日本のカメラ会社はデジタルカメラ完成品市場で完ぺきな優位を占めていた。コダックは基礎固有技術を保有したことだけで満足するほかはなかった。"鉛筆のように使いやすいカメラ" を作るために努力してきたコダックの創立者 ジョージ イーストマン(1854~1932)が当時生きていたとすれば、明らかに‘ベビー’を調べてみたはずだが…。

文 チョ・ギョングク<フォトネット>記者・写真 pluggedin.kodak.com