日帝強制占領期である1921年に韓国史上初の金冠が出土し、新羅黄金文化の序幕を開いた慶州金冠塚古墳(5世紀末~6世紀初)の実体がついに現れた。今年3月、94年ぶりに再発掘に着手した国立中央博物館と国立慶州博物館は23日、3カ月間の調査結果を明らかにし、金冠塚が王と王族だけが築造できる巨大墳丘墓である地上式の積石木槨墳であることが確認されたと発表した。死者の木棺と副葬品を地下に埋めずに、地上に木槨を作りその中に一緒に納めた後、周囲を大きな川石を積み上げ土で覆った独特の墳墓構造が現れたわけだ。

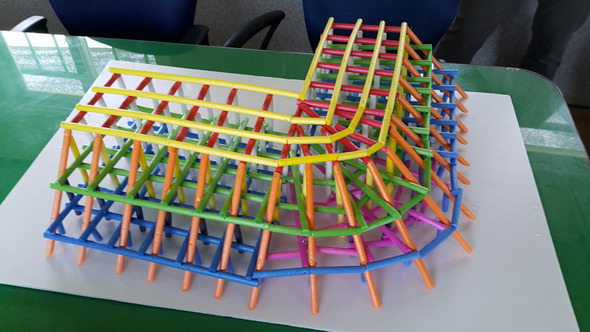

最も目につく成果は、1921年当時に日帝が金冠などの副葬品だけを急いで収拾し、まともに調査しなかった金冠塚の細部的構造を確認した点にある。 特に棺と木槨を取り囲んでいる新羅古墳特有の石をどのようにして積んだかを巡り論議が盛んだった工法の謎が今回の発掘で初めて解けた。一種の工事用足場枠である碁盤形の大型木製構造物を組み、墓の中心部の木槨周囲を几帳面に囲んだ後、木製構造物の各区画内に秩序整然と川石を積み、石積を作った跡が墓のあちこちで発見されたためだ。実際に墓の石積の間と木槨周辺からは木製架構の柱の穴が一列に並んでいるのが確認され、墓の周りの石積表面からは柱に横にかけた横木の跡も確認された。 調査団長であるソン・ウィジョン国立中央博物館考古歴史部長は「石を積むために木槨の四方に区切られた木製架構を計画的に設置し、その内外と周辺に区域を分けて石を積み築造し、新羅墓の基本形を作ったという事実を知ることができた」と説明した。

木製架構施設は70年代に発掘された黄南大塚でも部分的には確認されたことがある。 しかし、今回の金冠塚発掘でははるかに細部的な木製架構跡が出てきて、新羅古墳の具体的な築造工法まで把握し復元できる端緒が初めて確保されたという評価だ。 また、金冠塚の平面形は、これまで通説となっていた半球型ではなく、角を落とした一辺20メートルの四角形という事実も調査団は新たに明らかにした。

棺と副葬品を入れた墓の中の木槨(現在は腐って失われた)については、日帝強制占領期間に日本の学者は木槨が一個だけある単槨式で大きさは長さ4.8メートル、幅2.1メートル程度と推定したが、今回の発掘では槨の下に敷かれた砂利層の範囲だけで長さ5.7メートル、幅3メートルと把握された。 金冠塚木槨の本来の大きさもまた、日帝研究者が提示したよりはるかに大きいだけでなく、木槨が周辺にもう一つあった可能性も提起できるようになったわけだ。

副葬品は日帝強制占領期間の調査でほとんどの収拾されており、期待されていなかったが思いがけない遺物が少なからず出てきた。 木槨周辺から出た土を水で選別した結果、コバルト色の高級ガラスの容器破片、銀製の腰帯装飾、瑠璃玉、翼装飾のついた金片などが出土した。 特に古代新羅では黄金より一層高価な材料とされたコバルト色ガラスの容器破片は、日帝強制占領期の報告書にはない未知の副葬品だ。色と材質がほとんど同じガラス破片が金海(キムヘ)大成洞(テソンドン)古墳からも出土したことがあり、二つの遺物の間の歴史的相関関係が注目される。

調査団は今月末までに発掘を終え、今年下半期に金冠塚総合報告書を出す計画だ。 これに先立って今月初めに慶州市議会は発掘された金冠塚古墳を保存、公開する現場遺跡展示館の建設案を文化財庁に建議している。

訳J.S(1810字)