ヨハン・ホイジンガ『中世の秋』(堀越孝一訳、中央公論社)

Johan Huizinga: Herfsttij der Middeleeuwen,1919

前回、この欄で言及したイスラエルのガザ侵攻は2000人もの犠牲者を出して、いちおうの「長期停戦」が合意されたが、もちろん問題が根本的に解決したわけではない。ウクライナでも戦闘が続いている。アフリカではエボラ出血熱が猛威を振るっている。地球上のいたるところで異常気象が続いていて、日本ではこの夏、大雨による土砂災害で多くの犠牲者が出た。福島原発は事故の収拾が不可能なまま放射能をまき散らしている。韓国でも古里原発が豪雨のために停電するという事故があった。福島原発のような大事故がいつ起こってもおかしくない状態だ。全世界が同時多発的に奈落に向かって転落しているのに、誰にもそれを止める手立てがない。そんなふうに感じるのは私が悲観的過ぎるのだろうか。

今回はあえて、そんな時だからこそ繙いてみたい「私の古典」を紹介しよう。

1919年に刊行された『中世の秋』はオランダの碩学ヨハン・ホイジンガによる歴史学の古典的名著であり、現在も世界中で読まれている。「フランスとネーデルラントにおける14、5世紀の生活と思考の諸形態についての研究」と副題が付けられている。著者自身、こう述べている。「この書物は14,5世紀をルネサンスの告知とはみず、中世の終末とみようとする試みである。」(第一版諸言)この点で本書は、ヤーコプ・ブルクハルト(『イタリア・ルネサンスの文化』1860年)によって開かれ、当時の主流的言説となっていた中世史・ルネサンス史理解に異を唱えた野心作である。だが、歴史学の門外漢である私にはこの論点に深く立ち入る実力はない。私はただ、歴史を素材にした長編エッセーとして、本書の類例のない面白さに魅了されていることを告白するだけである。

「中世文化はこのとき、その生涯の最後の時を生き、あたかも咲き終わり、ひらききった木のごとく、たわわに実をみのらせた。古い思考の諸形態がはびこり、生きた思想の核にのしかかり、これをつつむ、ここにひとつのゆたかな文化が枯れしぼみ、死に硬直する――これが以下の頁の主題である。」

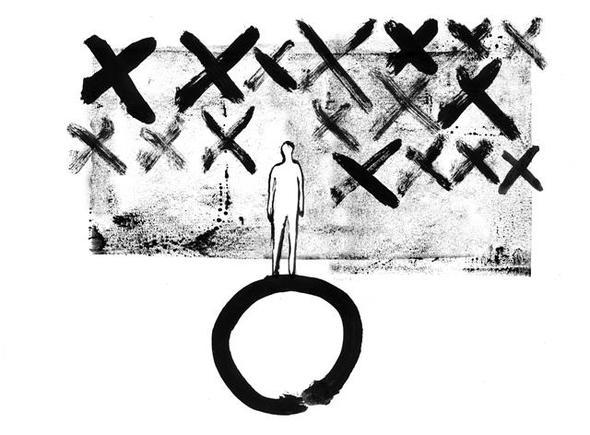

「中世の秋」というのは印象深い翻訳だが、ホイジンガは自ら監修した英訳では、この「秋」の語にwaning 「凋落」を、仏訳では「衰退」を当てている。つまり、一個の生物体の死滅のように、著者は「中世」という時代の没落の相を見定めようとしているのである。本書の題名からの連想で、私の脳裏にはいま「現代の秋」という言葉が浮かんでいる。いま私は「現代」という時代の没落に立ち会っているのかもしれない。巨大な暴力とともにあったその時代は、しかし、同時にかすかにはであれ、「進歩」や「平和」といった価値に対する漠たる希望を生み出してもきた。20世紀に入り、二度の世界大戦と「ホロコースト」などによって、こうした希望は手痛い打撃を受けたが、その打撃を教訓として未来への期待をつなごうとする思想的営みが生み出されもした。しかし、ここにきて(つまり新自由主義が全世界を席巻する時代を迎えて)、そうした思想的営みは一挙に濁流に押し流され、立ち止まって静かに省察する態度は失われた。いたるところでシニシズムが野蛮な凱歌を挙げている。「朝鮮人を殺せ」「慰安婦はでっち上げだ」などと蛮声をあげる日本社会の人々の姿は、ヨーロッパをペストが襲った際「ユダヤ人を殺せ」と叫んだ中世人の姿に重なり、また、20世紀前半のナチス台頭期の人々にも重なってみえる。これほどの歴史を重ね、これほどの経験をしながら、人間の浅薄さと野蛮さは少しも改善されないのだ。ホイジンガなら、いまのこの時代をどう見ただろうか、その没落をどう描いただろうか……私はそんな目で、繰り返しこの古典の頁を開いてみるのである。

「この著述の出発点は、ファン・アイクとその弟子たちの芸術をよりよく理解したい、時代の生活全体との関連においてとらえたいとの望みにあった」と著者は述べている。私と本書との出会いも、これとすこし似ている。いまから30年ほど前、私は人生で初めてヨーロッパへの旅に出た。そこで出遭った数々の美術作品との対話を『私の西洋美術巡礼』という本に書いた。だが、その時の私はフランドル派絵画の巨匠たちについてはほとんど予備知識がなかった。ベルギーのブリュージュでヘラルト・ダヴィット(1460年頃 - 1523年)の「カンビュセス王の裁き」に出遭った時の驚きについては、前記の著書に書いた。

同じ旅行の最後に立ち寄ったロンドンのナショナル・ギャラリーでヤン・ファン・アイク(1395年頃 - 1441年)の「アルノルフィニ夫妻」をはじめ、ロヒール・ファン・デル・ワイデン(1399年/1400年 - 1464年)やハンス・メムリンク(1430年/1440年頃 - 1494年)など、フランドル派絵画の名品を見た。同じ場所で出遭ったロベルト・カンピン(Robert Campin1375年頃 - 1444年)の「婦人像」【図】から与えられた感銘についてもすでに書いたとおりだ。なぜこのように、たんに美しいだけでなく、驚くほど生き生きとした絵画が、14、5世紀という時代に、フランドルという特定の場所で集中的に産み出されたのだろう?その問いへの興味が抑えられず、私はその後、何回もベルギーとオランダを訪ね、フランス・ブルゴーニュ地方のボーヌにも足を運んだ。ボーヌには1443年に建てられた有名な施療院(現在のホスピス)があり、そこにはロヒール・ファン・デル・ワイデンによる祭壇画「最後の審判」がある。

『中世の秋』の第一章は「はげしい生活の基調」と題されている。「世界はまだ若く、5世紀ほども前のころには、人生の出来事は、いまよりももっとくきりとかたちを見せていた。…災禍と欠乏とにやわらぎはなかった。おぞましくも苛酷なものだった。…栄誉と富とが熱心に求められ、貪欲に享受されたというのも、いまにくらべて、貧しさがあまりにもみじめすぎ、名誉と不名誉の対照が、あまりにもはっきりしすぎていたからである。…処刑をはじめ法の執行、商人の触れ売り、結婚と葬式、どれもこれもみんな高らかに告知され、行列、触れ声、哀悼の叫び、そして音楽をともなっていた。」

このように、見事なまでに絵画的な語り口が本書には満ちている。それに接すると、まさに中世のヨーロッパをこの眼で見るような感興にとらわれる。それはペスト大流行、ユダヤ人虐殺、百年戦争、十字軍、繰り返す飢饉など、酷薄無残な出来事に覆い尽くされた時代であった。「15世紀という時代におけるほど、人々に死の思想が重くのしかぶさり、強烈な印象を与え続けた時代はなかった。「死を想え(メメント・モリ)」の叫びが、生のあらゆる局面に、とぎれることなく響き渡っていた。」そんな時代が、逆説的なことに、あの宝石のようなフランドル派絵画を産み落したのである。「いま、わたしたちの目に映ずる中世末期という時代には、ファン・アイクやメムリンクの、高貴なまじめさ、深いなごみの光がさしている。」ホイジンガはこう述べたのち、言語芸術が「時代の苦悩の苦い味」を直接に表現するのに対して、造形芸術はその苦悩を「浄化」し、それを「悲歌の領域へ、静かななごみの境地へ」と導くのだと言う。残酷な時代であればこそ清浄温和な芸術が産み出されるというのである。

ホイジンガは1872年、オランダ北東部のフローニンへンに生理学教授の次男として生まれた。語学の天才だったらしく、最初は比較言語学を学び、ヨーロッパ諸言語はもちろん、サンスクリット語、アラビア語、ヘブライ語、スラブ語などに習熟した。一貫して開かれた思考態度をもつ正統的人文学者であったといえるだろう。

彼がライデン大学学長の職にあった1933年のこと、この大学で英仏独伊などの学生会議が開かれた。この会議に参加したドイツ代表団指導者が、その演説の中で、「ユダヤ人によるキリスト教徒嬰児殺し」の話をした。これは中世以来、繰り返されてきた反ユダヤ主義のデマである。ホイジンガはこのドイツ学生団指導者を別室に呼び、これがデマであることを承知で話したのかと尋ねた。答えは「そうだ」であった。ホイジンガは「嘘と知りつつ中傷をおこなう人物を大学に置くわけにはいかない」と言い渡し退去を求めた。そのためドイツ代表団は全員、引き上げた。この事件が、のちにホイジンガがナチに敵視される発端になったという。

1940年、ナチス・ドイツのオランダ占領とともにライデン大学は閉鎖され、42年、ホイジンガは他のオランダの知名人士たちとともに強制収容所に拘束された。幸い彼は、中立国スウェーデンの介入によって3か月後に釈放されたが、ドイツ国境に近いデ・ステークという土地で事実上の軟禁生活を強いられ、ドイツ敗戦をわずか3か月後に控えた1945年2月1日、この地で世を去った。70歳であった。

1935年、ナチス・ドイツの脅威が現実ものとして全ヨーロッパにのしかかってきた時、ホイジンガはその著書『明日の影のなかで』の扉にこう記した。

「人はこの書物ゆえに私をペシミストと呼ぶかもしれない。だが、私はただ、自分はオプティミストである、とだけ答えよう。」

こう書いた5年後、ナチ占領下にあっても彼は「オプティミスト」であっただろうか?さらにその5年後、終戦を見届けないまま世を去る時にも「オプティミスト」であったか?

自分ならそれは難しいとしか、私には言えない。だが、本書の頁を繰るたびに、こうも思うのである。歴史家ホイジンガは、私などとは異なる尺度の持ち主である。あの残酷な中世の社会相を描きつつその時代が生んだ芸術を愛惜してやまない彼なら、ひょっとして、ペシミスティックな現実を冷徹に見据えるオプティミストでありえたかもしれない、と。

(4347字)