[私の書斎の中の古典] 少数の敗北者、植民主義に仕えた‘理性’を救援する

1992年のこと、私はスペイン南部のコルドバから始まり、グラナダ、セビリアを経てポルトガルのリスボンにいたる道をひとりレンタカーで旅した。当時はまだ体力があったし、時間もあったからできた旅だ。旅の目的はアルハンブラ宮殿などアラベスク美術を見ること、スルバランやムリーリョなどスペイン・カトリック美術の大作を見ることなど、いつもの美術巡礼だったが、この時の私には、もう一つ強い目的意識があった。

眩しすぎるセビリヤの街を歩いていて驚かされたのは、街路樹のオレンジがたわわに稔って道路に落ち、あちこちに無造作に転がっていたことだ。いくらでも拾って食べることができる。なんと豊かなことか。スペインに来てみると、ラテン・アメリカを「すぐそこ」というほど身近に感じる。街角ではペルーかボリビアから来たらしい楽士たちが民族音楽を奏でている。ヨーロッパ人たちが嫌う肉体労働に従事しているのも彼らだ。その表情は暗くないが、よく見ると明るくもない。悲しみや憤りを胃の底に飲み下したような、透明な無表情だ。ヨーロッパの中心からイベリア半島を経て大西洋を越え南北アメリカ大陸に伸びる見えない道が脳裏に浮かぶ。貪欲で残忍な征服者たちがつけたその道筋を逆にたどり、わずかな糧を得るため苦難や屈辱を忍んで、この無表情な人々はここまで来たのだ。だが、行き交うスペイン市民や各国の観光客はそんなことには無関心である。

その年はコロンブスの新大陸到達から正確に500周年だった。「新大陸発見」ではなく、「到達」というべきである。西洋中心主義の視点から見れば「発見」であっても、もともとそこに住んでいた先住民(「インディオ」)から見れば、それは「到達」であり、端的にいうと「侵略」である。いまでもラテン・アメリカ先住民の間では「コロンブスが来た!」という言葉は「とんでもない災いが襲って来た!」という意味で使われるそうだ。

1492年はまた、イベリア半島に残されていた最後のイスラム教国グラナダが陥落し、キリスト教勢力による「レコンキスタ(国土再征服)」が完成した年でもある。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教などが混在する多元的時代が終焉し、キリスト教による不寛容な一元的支配の時代が始まった。それは異端審問の数世紀を経て、20世紀のフランコ独裁時代まで続いた。この年にイベリア半島を追われ北アフリカ、オランダ、ギリシャなど各地へ離散したユダヤ教徒たち(セファルディーム)の苦難は、20世紀のナチスによる大虐殺(ホロコースト)に帰結した。

明るい川岸に立って鉛のように光って流れるグァダルキビール川を眺めていると、難民となってこの川を下っていくイスラム教徒やユダヤ教徒たちの姿が目に浮かぶ。その逆に、新大陸で略奪した珍しい物産や奴隷を積んで意気揚々と川を遡ってくる征服者たちの姿の幻が眼に見える。こんな幻を見るためにここに来たのだ、と私は思った。

15世紀から17世紀にいたるヨーロッパ人によるアジア大陸・アメリカ大陸などへの植民地主義的な海外進出の時代を、日本では通常「大航海時代」と称する。これは従来の西洋中心主義的な「地理上の発見」、「大発見時代」(Age of Discovery / Age of Exploration)に代わるものとして、歴史学者・増田義郎(ますだ・よしお)により発案された呼称だという。この「大航海時代」を経て、イマニュエル・ウォーラーステイン(Immanuel Wallerstein)のいう「近代世界システム」が成立した。それは地球上の大多数にとっては植民地支配、世界戦争、出口の見えない低開発と貧困といった災厄を意味する。1492年というのはつまり、そうした災厄の年代記の里程標となった年なのである。

その500周年にあたり、スペインをはじめとする西欧世界では(愚かなことに日本でも)、「コロンブス新大陸発見500年祝祭」のような恥ずべき行事が繰り広げられた。そんな動きに対して全世界の先住民たちが抗議の声をあげ、1992年を「先住民年」とするよう国連に要望したが、スペイン政府や西欧諸国に妥協した国連は翌1993年を「先住民年」に定めた。このような動きの続く中、私はラス・カサス『インディアスの破壊についての簡潔な報告』を読んだ。繰り返し読んでいるうちに、ラス・カサスゆかりの土地に立ってみたい気持ちが抑えられなくなったのである。

1500年代 南米インディオを鎮圧し

奴隷農場を経営したラス・カサス

キューバ島原住民虐殺で‘改心’

インディオ生存権擁護・人権運動に立ち上がり

スペイン国王カルロス5才に訴え

“より理性的な人々が

野蛮人を征服してこそ大きな進歩” 主張した

保守派聖職者セプールベダと論戦

現実世界では多数に押されたが

500年前 良心的内部告発

後世代に理性に対する希望を残す

エスパニョーラ島(現在ドミニカとハイチが存在する島)は「大きな、非常に豊かな島であった」とラス・カサスの『報告』は始まる。「世界のどこを探しても見当たらないほどの大勢の土着の人々、インディオたちがひしめきあって暮らしていた。」「神はその地方一帯に住む無数の人々をことごとく素朴で、悪意のない、また、陰ひなたのない人間として創られた。」「インディオたちは粗衣粗食に甘んじ、ほかの人々のように財産を所有しておらず、また所有しようとも思っていない。したがって、彼らが贅沢になったり、野心や欲望を抱いたりすることは決してない。」「この40年の間、また、今もなお、スペイン人たちはかつて人が見たことも読んだことも聞いたこともない種々さまざまな新しい残虐きわまりない手口を用いて、ひたすらインディオたちを切り刻み、殺害し、苦しめ、拷問し、破滅へと追いやっている。たとえば、我々がはじめてエスパニョーラ島に上陸した時、島には約300万人のインディオが暮らしていたが、今ではわずか200人ぐらいしか生き残っていないのである。」「この40年間にキリスト教徒たちの暴虐で極悪無残な所業のため男女、子ども合わせて、1200万人以上の人が残虐非道にも殺されたのはまったく確かなことである。」「キリスト教徒たちがそれほど多くの人を殺し、破滅させることになったその原因はただ一つ、ひたすら彼らが黄金を手に入れることを最終目標と考え、できる限り短時日で財を築こうとし、身分不相応な高い地位に就こうとしたことにある。」

こう書き始めた後、この小冊子には「暴虐で極悪無残な所業」の数々がきわめて具体的に報告されている。その詳細をここにいちいち書き上げるに忍びない。ぜひ一読されるようお勧めする。

ラス・カサスは1474年にセビリヤに生まれた。「コンベルソ」(キリスト教に改宗したユダヤ教徒)の血を引くとの説もあるが確証はない。あまり裕福でなかった父ペドロは「一旗あげる」ため、1493年、コロンブスの第二次航海に参加している。ラス・カサス自身は1502年にニコラス・デ・オバンドが率いる船団に加わって、エスパニョーラ島に渡った。その時の彼はまだごく普通の植民者であり、植民地主義の不当性についての認識はなかった。1504年にはインディオの「反乱」鎮圧軍に加わっているし、インディオを奴隷として使役しながら農場を経営するなどしている。

しかし、1510年にドミニコ会司祭アントニオ・デ・モンテシーノスが初めて征服者(コンキスタドール)を非難した説教に触れ、1512年には従軍司祭として加わったキューバ島征服戦争でインディオに対する拷問と虐殺を目の当たりにして激しい良心の呵責を感じるようになった。1514年にラス・カサスの人生における「第一の改心」と呼ばれる出来事が起こった。従軍司祭の地位を捨て、所有していたインディオ奴隷を解放し、エンコミエンダ制を厳しく糾弾したのである。エンコミエンダとは、スペイン国王がスペイン人植民者に対してインディオのキリスト教化と引き換えにその使役を許可するという、事実上の奴隷制度である。ラス・カサスは1566年に世を去るまでに、6回にわたって大西洋を横断し、一部の聖職者たちが繰り広げたインディオの自由と生存権を守る運動の中心を担った。1541年末、彼は国王カルロス5世に謁見して、征服の即時中止を訴えた。その報告書をもとにして加筆出版したものが本書である。

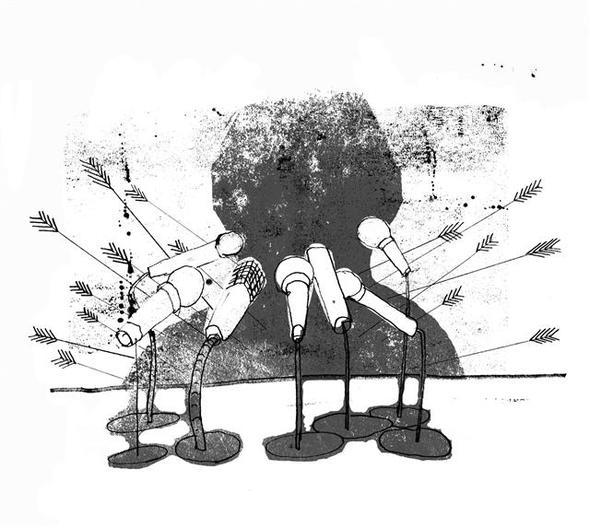

彼の後半生はあくまで植民地支配を正当化し権益を守ろうとする保守派との論戦に費やされた。アリストテレス学者セプールベダは「ヴァリャドリッド論戦」において学識を総動員してラス・カサスに反論した。「キリスト教徒たちがその野蛮人たち(インディオ)を服従させ、支配するのはきわめて正当である。」「自然法にしたがえば、理性を欠いた人々は彼らよりも人間的で思慮分別を備えた立派な人たちに服従しなければならない。」「人間の中には自然本性からして主人であるものと奴隷であるものがいる。あの野蛮人は死に追いやられることがあるとしても、征服されることによって、きわめて大きな進歩を遂げることができるのだ。」

「人間的」「理性」「思慮分別」「進歩」といった言葉は、こんなふうに使うのだろうか。胸が悪くなるほど模範的な植民地主義のレトリックである。だが、植民地主義の暴虐はその後500年間続き、いまも私たちはこんなレトッリクの変奏曲を聞かされ続けている。

『インディアスの破壊についての簡潔な報告』が、500年近くも前に書かれたという事実、しかも当事者であるスペイン人司祭による「内部告発」であるという事実にあらためて驚きを禁じ得ない。もし、ラス・カサスがいなかったら、と想像してみる。新世界におけるスペイン人侵略者の暴虐に関する詳細な証言が残されなかっただけではない。私たちはとうに「人間性」とか「理性」とかいう言葉に絶望していただろう。彼のような存在は現実世界ではつねに少数であり、敗北者である。だが、その勇気ある少数の存在によって、「人間性」や「理性」に対する私たちの期待はかろうじて救われてきたのだ。カトリック(普遍的)というのは、ひょっとすると、こういうことなのかもしれない。

(4445字)