“第2のイ・ミノ”防ぐために変えた現場実習、1年で元の木阿弥か

「安全強化した学習中心の現場実習は

参加生徒・企業ともに急減し限界あり」

企業選定手続きも簡素化し

実習期間も事実上6カ月に還元

青少年団体「就職に焦点、安全は放棄」

死亡事故が相次いでいた職業系高校の現場実習と関連して、昨年安全を強化した「学習中心の現場実習」政策を全面実施した教育部が、1年で新しい政策を打ち出した。 教育部は現場実習参加企業及び生徒数が急激に減っている問題を解決するための「補完案」だと明らかにしたが、一部では「改悪案」だという批判が出ている。

ユ・ウネ社会副首相兼教育部長官は31日午後、ソウル鍾路区(チョンノグ)の青年財団で記者会見を行ない「職業系高校の現場実習補完案」を発表した。 ユ教育部長官は「“学習中心の現場実習”の成果と同時に、職業系高校の生徒たちの就職の機会が顕著に減るという限界もあった」として「安全を最優先とするものの、現場実習の運営手続きを簡素化してより多くの企業の参加を誘導する補完案を施行する」と明らかにした。

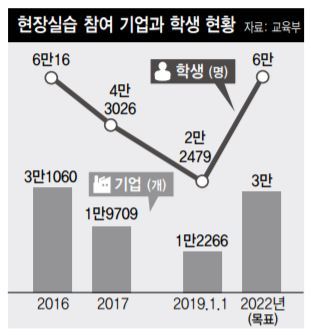

2017年12月にイ・ミノ君が現場実習中に死亡した事件を契機に「学習中心の現場実習」政策が全面施行された。 ところが教育現場では、それ以降現場実習参加企業と参加生徒が急激に減っているとして、教育部に政策的介入を要求してきた。 2016年と2019年1月を比べれば、現場実習参加企業は3万1060から1万2266社に、参加生徒は6万16人から2万2479人に減っている(グラフ参照)。 教育部は「学習中心の現場実習」を導入して「先導企業」を選定し、そこにだけ「早期就業」形態の現場実習を許容したが、先導企業に選定されるための手続きが複雑で企業があまり参加せず、生徒たちの就業の機会も減ったという。

教育部は今回、先導企業選定手続きを簡素化する補完案を明らかにした。 本来は計画樹立、書面実態調査と現場実態調査、運営・管理、指導・点検など4回の企業訪問がなされるが、現場実態調査の時期を柔軟に調整するなど訪問回数を2回までに減らすというものだ。また、学校・生徒の満足度が高い先導企業は再選定手続きなしで3年間認めることにした。 それにより、2018年8千余りに減った先導企業の数を2022年までに3万に増やす計画だ。

合わせて、社会進出の準備を事前にサポートするという次元から、職業系高校3年の2学期は「転換学期」として運営し、そのための現場実習関連科目を新設することにした。 昨年3カ月に制限した現場実習期間を事実上6カ月に戻した措置だ。

しかし「事実上、現場実習を“学習中心”以前に引き戻す改悪案」という批判が出ている。現場実習の管理・監督を強化しても事故を防ぐのは難しいのに、逆に教育部が「就職率60%達成」等の目標を掲げて条件を緩和するというのだ。現場実習参加の企業・生徒数が減ったという量的指標以外には、政策効果を総合的に検討した結果もない。 イ・スジョン労務士は「昨年も現場実態調査なしで先導企業を選定したり、点数をいい加減に付けるなどの事例が見つかったが、これをさらに緩和すれば安全な働き口確保はより一層難しくなるだろう」と話した。

この日青少年労働・人権団体活動家たちは記者会見場でプラカードを持って教育部を糾弾した。 青少年労働人権ネットワークのチェ・ミン常任活動家は「教育でなく就職に焦点を合わせた政策では、生徒たちの安全を守ることはできない」と指摘した。 これに対してユ・ウネ副首相兼教育部長官は「政策が全て完ぺきにはいかない。 今後点検して改善する」と明らかにした。

訳A.K