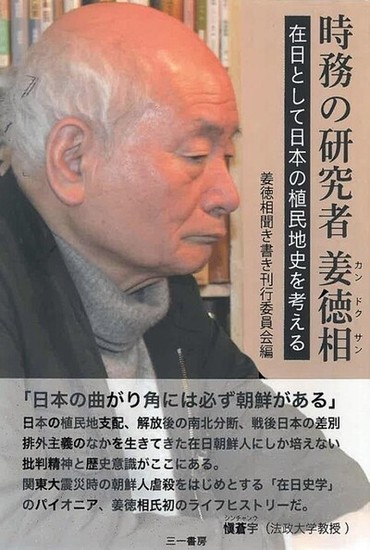

「関東大震災朝鮮人虐殺」などの研究で功労…在日同胞の歴史学者、姜徳相氏を偲ぶ

2歳で日本に渡りアイデンティティの混乱を経験

早稲田大学時代、「朝鮮史研究」を決意

「関東大震災朝鮮人ジェノサイド」究明

1989年に在日同胞初の国立大学教授に

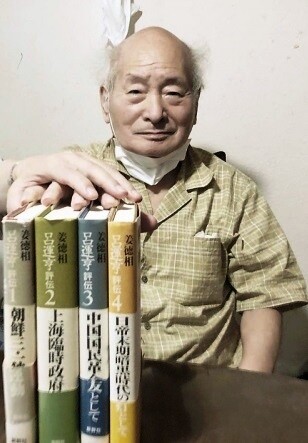

晩年闘病中の『呂運亨評伝』生涯最高の力作

「0.5同士で争えば0.25になる」統一を力説

在日同胞で歴史学の重鎮、姜徳相(カン・ドクサン)先生が12日午前9時30分、東京で死去した。享年90。先生は、1923年の関東大震災での朝鮮人虐殺問題をはじめ、韓国と日本の近現代史の分野で多くの業績を残した。

私が先生の名前を意識するようになったのは、1970年代初めにソウルの鍾路1街(チョンノイルガ)一帯の日本書籍専門書店で先生の翻訳した朴殷植(パク・ウンシク)の著書『韓国独立運動の血史』の日本語版を偶然見たのがきっかけだった。韓国では、その当時も上海臨時政府の精神的指導者と言える朴殷植の代表的な著述すら、ハングル版が完全な形では出ていなかった。

それから30年あまりが過ぎた2009年の晩秋、「庚戌国恥(日帝による韓国併合)百年」を前に、日本と韓国の重鎮学者を深層インタビューする企画の一つとして先生に初めてお会いした。場所は東京都麻布にある「在日韓人歴史資料館」。先生は、在日同胞の歴史と暮らしを見せるために2005年に開設された同資料館の初代館長を務めた。その後、東京に行くことがあれば、新宿駅からほど近い先生のご自宅を訪ねたり、飲み屋で会って生きた証言を聞いたりする幸運に浴した。気さくで腰の低い人柄で、軸がしっかりしている方だった。

1932年に慶尚南道咸陽(ハミャン)で生まれた先生は、2歳の時に母親の背に負われて朝鮮海峡を渡り、その後は日本で育った。朝鮮人蔑視の風潮が蔓延していた世の中であったため、幼い頃から自己否定とアイデンティティの混乱を経験した。名前が3つあったと語る時は表情が暗かった。本名ではなく日本の名前があった。小学校3年生の時、担任が創氏改名しなければならないといって無理やり名前を変えてしまった。もう一つは、早稲田大学史学科在学時。著名な労働運動家で歴史家だった山辺健太郎の影響を受け、朝鮮史研究に身を投じるという決心とともに、朝鮮人であることを学友に打ち明け、「本名宣言」した。しかし、その時も日本式の漢字音で名前を明かすほど、社会は圧制的な雰囲気だったという。

大学に入った1950年は冷戦激化と朝鮮戦争勃発の影響で、日本社会では反戦運動が激しかった。先生は集会で「大物たち」の隣に立っていたところを逮捕され、退学処分を受けたが、1年後に何とか復学した。その後、運動からは手を引き、勉強に専念したことが学問的成果として実を結ぶ。関東大震災での朝鮮人虐殺事件に、日本の国家権力が背後で組織的に関与していたことを1964年に究明したことは、代表的な業績の一つだ。これは、米国が占領初期に押収した日本陸軍と海軍の文書を1960年代初めにマイクロフィルム化して再び日本に送った「返還文書」を綿密に検討して明らかにしたものだ。彼の朝鮮人虐殺に対する関心は、韓末の義兵戦争、1920年の「庚申大虐殺(間島惨変、日本では「間島出兵」といわれる)」に関する研究へと広がった。関東大震災の虐殺は偶然起きたのではなく、「ジェノサイド」の延長線上にあるということだ。

長期にわたり非常勤講師として転々としていた先生が一橋大学の教授に任用されたのは1989年。日本人だったらとっくの昔に大学に定着し、引退を考える年齢でようやく教授になったのだ。在日同胞としては初の国立大学教授だった。先生に最後にお会いしたのは2017年3月、先生のご自宅を訪ねた時だ。その1年前は生死をさまようほど病状が重く、原稿を仕上なければならないという心理的負担のため、うつ病にもかかったという。そんな中でも「光復後、外国勢力の関与がなかったら民族の指導者になっていたはず」の呂運亨(ヨ・ウンヒョン)の評伝を生前に4巻まで出したのだから、一生の仕事を完遂したわけだ。

先生の晩年は、日本社会の右傾化がいっそう激しくなった時期と一致している。日本の公共放送NHKは、韓国の「国恥百年」に当たる2010年に様々な歴史ドキュメンタリーを制作した。制作陣は事前に先生をはじめ、長年の学問的「同志」であった宮田節子氏にも長時間インタビューを行った。しかし実際に放送されたドキュメンタリーには、2人は1秒も登場しなかった。先生はこの話をした際、借りていった資料をすぐに返すようにと担当プロデューサーに迫ったと言った。いつも落ち着いていた先生があんなに怒った姿は初めて見た。制作陣は右翼からの批判を考慮して「自己検閲」を行ったようだった。先生が、久しぶりに「懐かしい」言葉を聞いたと言って、空しく笑っていたことも覚えている。自宅前に自転車を乱暴に置いていく人がいたので注意したところ、「チョーセンジンが…」という言葉が返ってきたという。

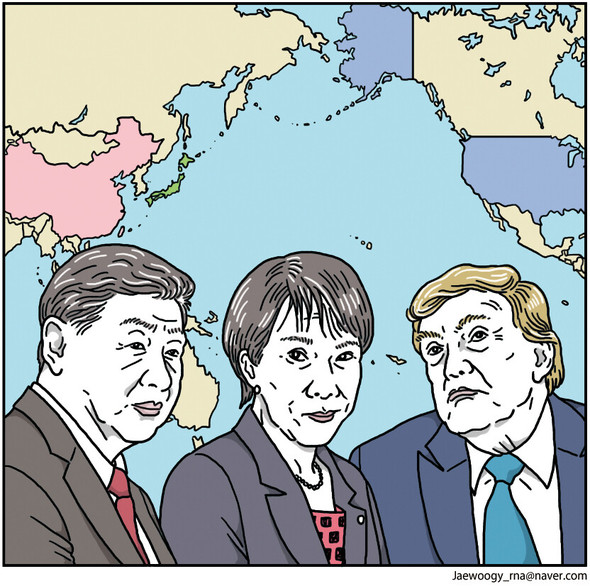

先生は「朝鮮の分断は戦後日本の国策だった」という話もよくしていた。南北が分かれていないと、日本の弱点や最も痛いところを突いてくるため、和解を妨害するのだという。だから、0.5と0.5が争えば、1ではなく0.25になると繰り返し強調していた。今の朝鮮半島の状況を見ると、先生はあの世でも安らかに眠れないのではないかという気がして怖い。

訳D.K