国家の賠償責任を認定せず

その一方で後続の判決で国家・東亜日報を免責

解雇言論人の名誉回復・賠償を遮断し

「法の論理で言論人弾圧に免罪符」

大法院(最高裁)2部(主審 キム・チャンソク大法院判事)は、1975年の東亜日報解職事態を維新政権の圧迫に屈服したものとした真実・和解のための過去事整理委員会(過去事委)の発表を問題にし、東亜日報社が国家を相手に出した損害賠償訴訟を棄却した原審を確定したと16日明らかにした。

裁判所は「東亜日報の主張のとおり、過去事委決定に事実を誤認した誤りがあり、結果的に違法と評価されることはあっても、担当公務員が客観的注意義務に違反したという証拠はない」として「過去事委が決定を公表したことにより(政権の圧力が)真実と信じるに足る相当な理由もある」と判断した。

この判決はわずか18日前の先月29日に大法院3部(主審 ミン・イルヨン大法院判事)が東亜日報が出した別の訴訟で下した結論と多少矛盾する。当時、大法院は東亜日報が過去事委決定を取り消せとして出した訴訟で「政権の要求に屈服して記者たちを解職したという因果関係は十分に明らかになっていない」として、過去事委決定を取り消させた。

過去事委が2008年に解職事態を中央情報部の広告弾圧に屈服したものであると規定して被害者に対する謝罪と被害回復措置を勧告すると、東亜日報はすぐにこの訴訟を出した。 大法院は二つの訴訟の結論を通じて過去事委決定を取り消させながらも、当時過去事委が事件の性格をそのように規定するに足る相当な理由があったと判断したわけだ。 東亜日報の賠償請求を棄却したことはそのような脈絡からだ。

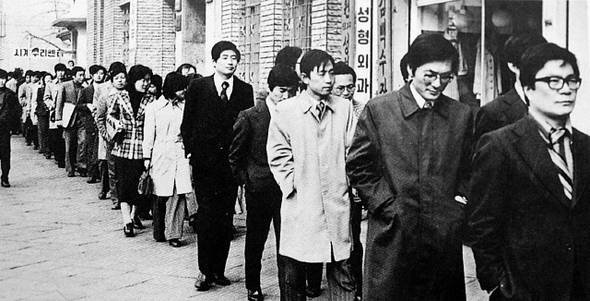

だが当時、解職言論人の団体である東亜自由言論守護闘争委員会(東亜闘委)の40年の戦いは、事実上国家と朴正煕政権、東亜日報の“勝利”に終わった形になった。 東亜日報は言論の自由を要求する座り込みを暴力的に解散させ、記者ら100人余りを解雇したことを“経営上の判断”として認められた形になり、また国家もその責任を免れることになったためだ。

これに先立って、大法院2部(主審 シン・ヨンチョル大法院判事)は、東亜日報解職言論人が国家を相手に出した損害賠償訴訟で、昨年12月「広告弾圧と解職の間に因果関係があるかは、さらに審理する必要がある」とし、当初原審で時効完成を理由に敗訴した100人余のうち民主化運動補償を受けなかった14人に対してんみ破棄差し戻しをした経緯がある。しかし、解職事態が政権の圧迫によったという因果関係は認め難いという先月の最高裁判決のせいで彼らが賠償を受ける可能性は希薄になった。

結局、大法院は東亜日報解職事態に対する3つの判決で、解職言論人の名誉回復と賠償の道を遮断し、その上国家の責任を認めた過去事委決定まで無力化させた。 これについてチョ・ヨンソン弁護士は「法の論理で言論人弾圧に免罪符を渡した形」と評した。

訳J.S(1397字)