駐車場・建物間の距離基準緩和など

李明博政権が安全規制を緩和して導入

わずか1メートルの距離で並んでいる10階建て建物、両側に駐車していた車両のために消防車が通るには狭い道路。 10階以下の建物には設置されていなかったスプリンクラー…。

10日、128人の死傷者を出した京畿道議政府(ウィジョンブ)市のアパート火災は、1階に駐車していたバイクから発した小さな火から始まったが、被害は甚大だった。李明博(イ・ミョンバク)政権が20~30代の新社会人や新婚夫婦、庶民に安定した住居を供給するため「都市型生活住宅」を導入し、低価格の住宅供給を名分に各種の安全規制を緩和した結果だと指摘される。

京畿道消防災害本部は11日「今回火災が発生した建物(テボングリーンアパートなど)は、名称はアパートだが実際には都市型生活住宅であるワンルーム型住宅とオフィステル」と明らかにした。 都市型生活住宅は、1~2人世帯や都心内の低所得層の住居要求に対応するため2009年2月に国土部が住宅法を改正し導入した。 当時、李明博政権は△駐車場建設基準緩和△騒音基準緩和△建築物間の距離規制緩和△管理事務所など附帯施設設置義務の免除など、住宅建設基準と附帯施設設置基準を免除または緩和した。

今回火災被害が大きかった10階建ての議政府テボングリーンアパート(88世帯)、ドリームタウンアパート(88世帯)にはアパートという名はついているが、実際には都市型生活住宅として建てられた24平方メートル内外のワンルームまたはツールームだ。入居者の77.3%が20~30代の会社員と学生だった。 近隣の不動産屋は「保証金500万ウォン(約55万円)、月家賃35~40万ウォン(3.8万円~4.4万円)程度の比較的安い家賃で、電車の駅が近く、若い会社員が多く訪れた」と話した。

だが、都市型生活住宅を拡大し低価格で供給しようとすれば、進入路と駐車面積などの各種規制を緩和したために当初から事故の火種を抱いていたということが一線公務員たちの指摘だ。

議政府火災当時、近隣の2車線道路が狭いうえに道路に駐車していた車のために消防車の進入が不如意で初期鎮火に困難をきたした。 京畿道のある高位公務員は「アパートの場合、1世帯当たり1台を基準として駐車場を確保している反面、都市型生活住宅の場合には建設費用を削減するために通常1世帯当たり0.4~0.6台に基準を緩和した。 駐車場が不足して車が周辺道路を埋めたせいで、以前にも火災時に消防車の進入が難しく悩みの種だった」と話した。

またアパートは建物の高さの0.8倍から1倍程度の距離を置いて建てられるが、商業地域内の都市型生活住宅は隔離距離が50センチ以上あれば建築可能なように規制を緩和した。 今回テボングリーンアパートで発生した火災は、1.6メートル離れたドリームタウンに燃え移り、短時間に燃え広がった。

議政府火災の場合、テボングリーンとドリームタウンが建物仕上げ外壁の内側に発砲スチロールを入れる形式でドライビット工法を使っており、火が1階から10階まで短時間に急速に広がった。

「消火器がどこにあるかもよく知らない」

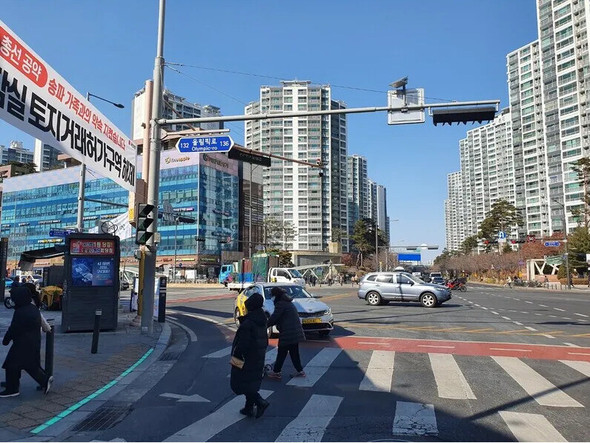

『ハンギョレ』がこの日確認したソウル市内の都市型生活住宅も同様の問題点を抱えていた。 24世帯のワンルームがある鍾路(チョンノ)区 崇仁(スンイン)洞の9階建て都市型生活住宅前の道路は、幅員が狭く電信柱が立ち並んでいて消防車が出入りするには難しく見えた。

エレベーターに乗って9階に上がると、避難用施設である緩降機と消火栓が設置されていたが、10階の屋上出入り口は堅く施錠されていた。 この建物には駐車タワーがつながっているうえに、隣の建物との間隔は1.5メートルに過ぎず、火災時には燃え移る可能性が高く見えた。 崇仁洞には15・16・17階建ての都市型生活住宅がつながっている所もあり、大きな火災が発生した場合、爆発などの衝撃が隣の建物に伝わると見えた。

永登浦(ヨンドンポ)区 楊坪(ヤンピョン)洞4街一帯は、多世代型都市型生活住宅と、法的には“考試院”であるミニワンルームテルなどが密集していた。 地下鉄9号線の仙遊島(ソンユド)駅が近く、住居価格が安いために20~30代の会社員が多く暮しているこちらも二面道路のあちこちに車が駐車されていて、消防車が出入りしにくく見えた。 35世帯ある5階建て建物は、エレベーターがなく階段だけだったが、部屋にはスプリンクラーが設置されていないうえに、階ごとに消火器も設置されていなかった。ここに住むキム氏(32)は「入居する時、火災安全施設に注意しなかったので建物のどこに何があるかよく知らなかった。 屋上に上がれることも知らなかった」と話した。 この地域の別の都市型生活住宅は、一階に6世帯があったが、一列に出入り口が配置されていて、門が全て開かれれば、一人でも通りくいほどに廊下が狭かった。

銅雀(トンジャク)区 大方(テバン)洞の住宅街にある5階建て都市型生活住宅(16世帯)は、二面道路から建物まで入るには、幅2メートルほどの通路を通じて20メートルほど入らなければならず、火災時に消防車の進入が不可能に見えた。 建物の階段には草花がびっしりと置かれていて、緊急に待避する際には障害物になると見えた。 設置が義務づけられている火災感知器は1階には見当たらなかった。 2013年からここに住んでいるというソン氏(29)は「火災警報器がないことも知らなかった」と話した。

入居者の大部分が一人暮らしの場合が多く、セキュリティーを強調するあまり、消防安全を粗雑にしていた所もあった。 ソウル東大門(トンデムン)区 龍頭(ヨンドゥ)洞の地下2階地上8階の都市型生活住宅(23世帯)の屋上は、出入証を使わなければ屋上に出られなかった。 階ごとに消火器は設置されていたが、住民たちは消火器の設置場所を知らずにいた。 ある女性入居者は「火が出る状況を考えてみたことがないので、建物に問題があることも知らずにいた」として「消火器がどこにあるかもよく知らない」と話した。

訳J.S(2859字)