原文入力:2011/11/18 20:28(2565字)

徐京植の日本通信

福島全体で2000人以上のフィリピン人たちが日本人男性のパートナーとして生活している。自殺した酪農家の妻子は、これからどの様にして生きて行かねばならないのか。生まれ故郷とは全く異なるこの厳しい風土で、今後もずっと生きて行くことができるのか? この不幸な妻子を助けられる誰かがいるのか?

←徐京植(ソ・ギョンシク)東京経済大学教授

息を飲むとは、このようなことなのか。国道からわき道へ抜けて険しい坂道を上ると、突然、目の前に小さな盆地が開けた。周囲を囲んだ山々は、派手な紅葉で染まっていた。昨晩から降った雨は止んだが、空には雲が畿重にも流れていた。低い方の雲は淡い墨色、高い方の雲は、さっとすっきり掃き出したかの様に白い。強風で飛ばされてできた雲の割れた隙間から、矢のように陽の光が大地へ差し込む。木の枝を騒々しく揺らす風のために、赤や黄色に染まった葉が乱れたように踊る。神話世界の光景だ。

養鶏場の様な建物があった。鶏小屋の中には、確かにニワトリたちがいた。一様に、奇妙に静かだ。ニワトリも鳴かないのか。小型自動車が駆けて来て、我々の傍をかすめるように過ぎ去り、我々の前で止まった。運転していた人が車から降りて、じっとこちらを眺めながら立っている。この養鶏場の主人だろう。もしそうなら、近付いて挨拶でもしなければと考えた。しかし彼は、離れたまま身動きをしなかった。

私たちは車を回して、盆地のさらに奥へと入って行った。やがて牧場が現われた。何頭かの牛が草を食べていた。我々は車から降りて、それぞれカメラを持ち、写真を撮り始めた。撮れと言わなくても、撮らずにはいられない光景だった。しばらくしてから、農家から一台の軽自動車が出てきて、私たちの傍でブレーキ音を出しながら止まった。車から降りた人は20代後半位のほっそりとした青年だった。牧場を継いだ人か。

「あなたたちは、どなたですか…」と、彼は口を割った。けんか腰ではなかったが、かなりとげのある口調だった。「許可なしに写真を撮らないでください、人が住んでいる所です」

「あ、これ失礼しました」と、私は丁寧に謝った。「私は東京の大学で教えている者です。韓国から来たお客さんたちを案内して、原発被害地を調査しております。」

実はそうだった。韓洪九(ハン・ホング)教授を含めた平和博物館の関係者たちが、福島原発事故現場の周辺を踏査してみたいとのことで、私がその案内役を引き受けたのだ。日本側でも私と親しいドキュメンタリー作家と編集者たちが合流して、計17名からなる団体が、マイクロバスを借りて移動していた。11月5日には郡山市の朝鮮学校と高玉金山、6日は放射能汚染のため住民全体が被害を避けて住居を移し、人が住んでいない飯館村、そして南相馬市、津波で荒された萓浜海岸などを歩き回った。

この日は福島市近郊、原発から北西方へ50km下った伊達市の霊山に行った。霊山は魂が住む山という意味だ。山岳仏教の聖地で紅葉観光の名所でもあったが、人影が珍しかった。

「調査なのか何なのか、分かりませんが」、牧場の若者は不信感を示しながら言葉を続けた。「ここで暮す者は、たまったもんじゃないです。絶えずやって来ては、かしゃかしゃ写真を撮り続けるだけで、私たちに何もしてくれないじゃないですか・・」

「おっしゃる通りです。申し訳ありません。すぐに退きます。」

私はまた丁寧に頭を下げた。青年が怒ったのも無理はない。事故後7ヶ月経ったが、責任者は謝罪せず、補償も具体化されていなかった。それに都市から来た人々は、初期の深刻性を忘却し始め、政府と財界は原発再稼動の方向へと動いている。

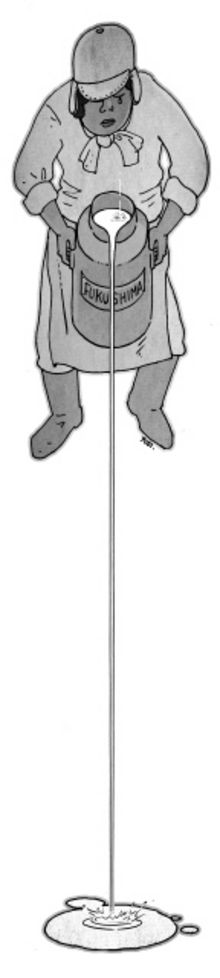

6月にこの地に住む酪農家が自殺した。原発事故後、毎日生産していた牛乳が出荷停止となり、一ヶ月間、そのまま牛乳を捨ててしまう日々を続けた。借金をして造った新しい堆肥倉庫の壁にチョークで「原発さえなかったら」と書き残して、首を吊った。借金とフィリピン人妻、子供二人を残しておいて。

この地は日本の敗戦後、軍を除隊した農家の次男と三男、そして満洲から帰って来た人々が開墾した開拓地だ。戦前の日本は長子相続制だったから、田畑はすべて長男が継ぎ、次男と三男には何も与えられなかった。貧しい彼らは軍人となり、国家に飯を食べさせてくれることだけでも感謝した。そして「満洲へ行けば、自分の土地を持つことができる」との政府の宣伝に夢中になり、満蒙開拓団に志願した。その様な人々が、日本のアジア侵略の尖兵となった。帰って来た彼らは、開拓地で酪農に挑戦して、生活はよくなった。

しかし、それも1970年代を頂点として、下り坂に向かうようになり、かつては115世帯が酪農に携わっていたが、現在の住民は75世帯、その中でも酪農家は自殺した男を含んでわずか6世帯にまで減った。すでに、厳しいこの地を支えているのは、隣近のアジアの人々だ。鳥肉処理場には20人の若い中国人女性が働いている。結婚移民も多い。農漁はつらい労動だ。「日本人の花嫁は来ない」と言う。現在、福島全体で2000人以上のフィリピン人たちが、日本人男性のパートナーとして生きている。彼女たちも確かに、原発事故の被害者だが、実際には忘れられた存在だ。

自殺した酪農家の妻子は、これからどの様にして生きて行かなければならないのか。生まれ故郷とは全く異なるこの厳しい風土で、今後もずっと生きて行くことができるのか? 私は酪農家が命を絶った所を尋ね、妻子の消息を聞いてみたかった。しかし、機会を得ることは出来ぬまま、私は去って行った。

霊山を去る時、空は清く晴れていた。荘厳な神話的風景の中で、人々の日々は苦悩でいっぱいになった。農家の庭先には、枝が曲がるほど垂れ下がった柿が、晩秋の光を受けて、静かに輝いていた。収穫したところで放射能汚染のため商品として売ることができず、そのまま放っておかれているのだ。東京経済大学教授

翻訳:ハン・スンドン論説委員 sdhan@hani.co.kr

原文:https://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/506167.html 訳 M.S