原文入力:2012/01/03 22:09(2979字)

新しいメディアとして浮上したツイッター

情報に意見・感情を“画面にタッチ”で…政治的対話の壁を崩す

アン・スチャン記者、ソン・ギョンファ記者

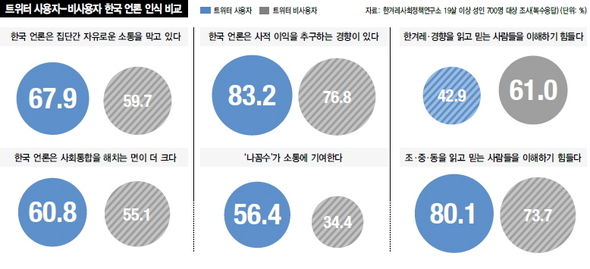

←≪ツイッター使用者-非使用者の韓国の言論認識比較≫

※イメージをクリックすればさらに大きく見ることができます。

言論に不信感を持つ使用者

経験共有して理解広げ

「ツイッターの文読み判断決定」

“意見・感情”リツイット多く

「感性が重要な参加動機

“モニター市民”政治の主体に」

ハンギョレ社会政策研究所は昨年11月、電話世論調査を通じて言論に対する韓国人の認識を調査した。 既成言論に対する否定的評価が多かった(グラフ参照)。集団間の自由な疎通を妨げ、社会統合を阻害し、私的利益を追求するというのだ。 ツイッター使用者は非使用者に比べて否定的意見の比重が5~10%ポイントくらいずつさらに高かった。

既成言論に不信感を持つ人々は、新しいメディアに可能性を求める。「ツイッターには二つの顔があって、その一つはネットワーク、もう一つはメディアだ」とチャン・トクチン ソウル大教授(社会学)は説明する。 人と人をつなぐ連結網の役割を越えて、それ自体がまた別のメディアの役割をするという意味だ。

チェ・ミンジェ韓国言論振興財団研究員とヤン・スンチャン淑明(スンミョン)女子大教授は<インターネット ソーシャルメディアとジャーナリズム>という著書で「(ツイッターなど)ソーシャルメディアが脈絡的ジャーナリズムを提供する」と書いた。 「特定の懸案について既成言論よりさらに多く知っている(ツイッター)使用者が、対話・討論を通じて多様な経験と事例を共有し、より大きな脈絡の上で特定懸案を理解することになる」という内容だ。

既成言論に脅威を与えるツイッターの“特別な武器”は単純だ。 ツイッターは人々が互いに対話するようにさせる。 雑談・対話が政治的判断に大きな影響を及ぼすということは関連学界の古くからの定説だ。「大衆は教会や政府より自分と同じような周りの人の意見を受け入れる」と19世紀の英国哲学者ジョン・スチュアート・ミルはかつて洞察した。

人々は各自内面に相反する意見要素を持つが、平素は自らの意見が矛盾しているという事実を知らずにおり、対話・討論を通じて意見を表明する過程でもう少し一貫性ある論理を備えるようになるというのが学者の分析だ。 米国の言論学者はすでに1980年代に、政治関連の言論報道の限界を指摘した。「いくら言論が政治情報を整頓して伝達しても個人はその情報の意味を正確に理解することは難しく、他の人との非公式的疎通(すなわち対話)を通じて初めて政治情報の意味を確認し定立する」というのだ。

日常的対話がなければ政治的判断が形成されないという事実を示す他の研究もある。 1998年米国の社会学者ニナ・エリアソプは、住民と付き合いながら行なう“参加観察方式”で、政治談論の拡散過程を研究した。 彼の分析によれば「人々は親密で個人的な時空間においてのみ、自由に、より広い事案にわたって気兼ねなく政治の話をする」。 エリアソプが目撃したのは、家族・恋人・隣人の内だけで拡散する“親密でためらいのない政治対話”であった。

ところがツイッターはその障壁を取りはらってしまった。 140字の短い文を上げさえすれば良く、相手の許諾がなくてもフォローイング関係を結んで簡単に連結されるツイッター空間で、韓国人は“親密な対話”の新しい文法を見つけた。

チャン・トクチン ソウル大教授研究チームの調査の結果、最も多くリツイットされた上位1万個のツイットの中で“意見・感情”に対するツイットが39%で最も多かった。 “情報・ニュース”に該当するツイットは24%であった。 ツイッター使用者がツイッターをどんな空間で活用しているのかを見せてくれる指標だ。 “新しいニュース速報”に接することより“すでに知らされたことに対する意見・感情”を交流することに、韓国人ツイッター使用者はより大きな関心を持っている。

←去る12月28日午後、ソウル市西大門区(ソデムング)新村洞(シンチョンドン)地下鉄2号線客車内で乗客がスマートフォンを使っている。 キム・ミョンジン記者littleprince@hani.co.kr

イ・ジュンウン ソウル大教授(言論情報学)は“批判的談論公衆”に注目する。 「インターネット空間で読むこと・書くことを経験しながら公的事案に参加することができるという自信と共に、そのような参加を通じて公的次元に寄与しているという自負心を持つ集団」が登場したというのだ。イ教授は特に「このような効果は主に“書くこと”より“読むこと”から発生する」と指摘する。 他の人が書いた文を幅広く読むことだけでも、コミュニケーションに対する自信を得ることができるという意味だ。

イ教授が注目したのは主にインターネット空間だが、ツイッターはインターネットカフェ・ブログ・ディベートルームなどの地平をリアルタイムで無限大の連結により一層拡張させた。ハンギョレ社会政策研究所のハン・ギヨン研究委員は「ツイッター使用者は平常時には緩く意見を交わしているが、選挙など特殊なイベントが発生すれば高密度且つ敏捷に意見交換を始める」と分析した。「特定イシューが発生すれば、基本情報は言論を通じて入手し、これに対する判断はツイッターの各種の文に当たってみて決める」とも説明した。

米国コロンビア大学教授でありメディア学者であるマイケル・ショドゥスンはツイッターなどソーシャルメディア使用者を“モニター市民”に比喩した。 平常時に彼らは状況を見守る(モニター)。そうして重要な事件が発生すれば、関連情報を積極的に探りながら“熱い認知”の方式で事件に対する。“感情も入れて事態を認知する”という意味だ。 このために「彼らには理性の政治に劣らず感性の政治が重要であり、このような感性の要素は彼らが政治に参加する重要な理由となる」というのがショドゥスンの説明だ。

文化・芸術・芸能人の感性的呼び掛けに熱狂し、複雑な論理的説明より洞察をこめたユーモア・風刺を好み、平常時には静かだが薄氷の選挙戦が展開されれば潮の如く投票場に押し寄せる韓国の“ツイッター民心”の様相もこれと似ている。

「議題設定、ボランティア動員、エリート養成などが政党の機能だとすれば、(ツイッターなどで連結された)ネットワーク社会では政党機能を遂行する代替集団が簡単に組織される」とユン・ソンイ慶煕(キョンヒ)大教授は説明する。 既成言論で既成政治に対する基本情報を入手し、ツイットとリツイットを通してくすくす笑って雑談に興ずる韓国の400万余のツイッター使用者は、すでに政党・報道機関と肩を並べる韓国政治の主人公だ。

アン・スチャン記者 ahn@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/513090.html 訳A.K