昨年12月5日、大学院の学期最後の講義をおこなった。非常戒厳事態の起きたわずか2日後だった。何かを言わなければならないという義務感を抱いていたものの、講義をはじめた時にはまだ考えがまとまっていなかった。「これまで民主主義を守るためにどれだけ苦しい思いをしてきたことか…」。 その後に続ける言葉が見つからなかった。消えていった数多くの命ばかりが頭に浮かんだ。

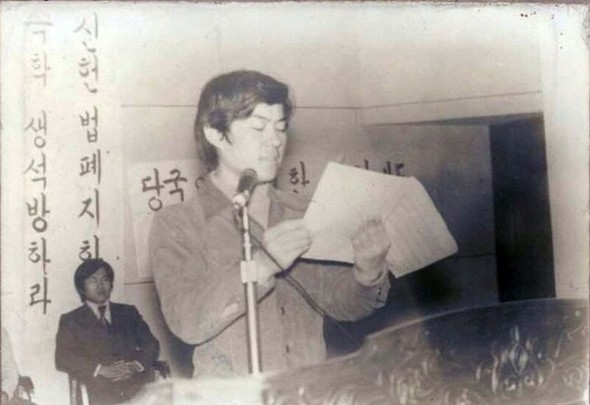

自分の経歴の長さを強調するのが「老害」の特徴だということはよく分かってはいるが、恐る恐る明らかにすると、「デモ」に参加して警察に初めて捕まったのが1974年春だったから、学生運動と労働運動へのかかわりは50年を超えた。その長い歳月の中で、いわゆる「運動圏」と呼ばれる人々が交番や警察署に火炎ビンを投げつけたり出入り口などを壊したりしたことはあったが、あえて裁判所の建物を破壊したというのは、私の記憶にはない。

どうして尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領を支持する「極右保守」勢力は、「民主主義最後のとりで」といわれる裁判所の建物を無残に侵奪して破壊しようと考えることができたのだろうか。とても理解できなかった。あの人たちの考えを少しでも推し量るために、「極右保守」と呼ばれる人たちの主張をいくつか傾聴してみた。集会発言を直に聞いたり、オンラインの講義も聞いたりもしたし、動画もあたってみた。内容だけでなく音声さえ私の忍耐力ではとても耐えられないほど聞くに堪えず稚拙なものが多かったが、それでも若い人たちの発言はかなり長い時間をかけてじっと我慢して聞いてみた。いくつか要約して紹介する。彼らの主張が一理あるだとか正しいということではない。「とんでもない幼稚な主張」だとして長く放置しすぎたせいで、韓国社会の病が重症化してしまったのかもしれない。

「イ・ジェミョンをはじめとする民主党、そんなに北朝鮮が好きなのか? 北朝鮮に行け! いま私たちが守れなければ、もう自由大韓民国はなくならざるを得ません。うちのおばあちゃん、おじいちゃんの世代が命をささげて守り抜いたこの国がなくなるのは見ていられません」

「私は尹錫悦大統領の支持者ではありません。でも、私は共産党が嫌いです! 勉強せずにデモばかりしてきた運動圏たちは今、高い地位につき、口では『反米』を叫びながら自分の子どもを米国に留学させている時、国を守るために血を流して戦ったおばあさんおじいさんたちは今、古紙を拾っています。これは左右の問題ではなく、正しいか間違っているかの問題です。共産党はただの悪です。イ・ジェミョンが大統領になれば共産化されるのです!」

「一晩中酒を飲んでへべれけになって出てきた20~30代を見ました。国を守るためにおばあさん、おじいさんたちが命がけで戦ってくださったのに、その恩も知らずにあんなに良心もなく生きていてはいけないじゃないんですか。だから20代の私が参加しているんです。民主党はスパイであり、民主労総もスパイであり、文在寅(ムン・ジェイン)、イ・ジェミョンもみなスパイであり、彼らが韓国をこのように台無しにしている間、傍観していた与党『国民の力』も同じ穴のむじなであり…。国がこんな有様なのに、いま自分だけのために生きている人たちは、どうかしっかりしてください!」

終始涙ながらに発言する人もいた。聴衆の中には「本当に涙が出る」といって呼応する人もいた。

一種の「レッドコンプレックス」に起因する恐怖心が彼らの考えの下敷きになっていることを知ることができた。直接経験した世代より、その世代の誇張された扇動に長くさらされてきた青年世代の方が、より大きな恐怖心を抱いているように感じられた。

「分断」という特別な政治状況が少なくとも80年間続いた国は、韓国しかない。世界で「レッドコンプレックス」がもっとも最後まで、最も強く残っている社会こそ、大韓民国だ。尹大統領が非常戒厳を宣布した大きな理由の一つも、実体の不明な「従北勢力の清算」だった。

「極右保守」集会に「アカは殺してもかまわない!」というビラがかなり前から登場している。「白骨団」という鳥肌の立つ単語を自らに気軽に使えるのも、そのような考えにもとづくものだ。言うまでもなく、人間の尊厳を傷つける、絶対に正しくない考えだ。

尹大統領の支持者たちによって庁舎がひどく破壊されたソウル西部地方裁判所の塀には、「左派判事カルテル追放」と記されたビラが貼られた。裁判所までもが「左派判事」に占領されているのだから、そのような裁判所はたたき壊さなければならない、という考えから、判事の名を呼びながら、あえて裁判所の廊下をめちゃめちゃにできたのも、そのような心理を下敷きにしたものだろう。そのような司法不信を憲法裁判所にまでつなげるために、あおっている勢力も存在する。

戦争の恐怖を軽減したりなくしたりすための積極的な北朝鮮との和解政策は、韓国社会の民主化のためにも今も有効だ。それはまさに「安保の脅威」を弱めるための方法でもある。

ハ・ジョンガン|聖公会大学労働アカデミー主任教授 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )

訳D.K