[社説]尹錫悦大統領、中国とせめて「最小限のバランス」を取るべき

韓中日3カ国首脳会議が5月末頃に開かれる見通しだと、日本の主要メディアが4~5日付で一斉に報道した。昨年8月、キャンプデービッド首脳会談を通じて韓米日三角同盟へと進む第一歩を踏み出した尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は、昨年秋頃に韓中日首脳会議の「年内開催」を目標に進めたが、中国が消極的な態度を示し開催は実現しなかった。すでにロシアとの関係を大きく悪化させた尹大統領が、中国との関係まで管理できなければ、韓国外交の偏向性と米日への従属性はより一層深まるだろう。

中国が2019年12月以降4年半ぶりに開かれる同会議への参加を決めたのは、緊迫した国際情勢のためだ。米日は10日に首脳会談を開き、在日米軍と自衛隊の指揮・統制システムを大きく強化する歴史的合意を発表する予定だ。日本の岸田文雄首相は3日、メディアとのインタビューで「(韓米同盟のような)日米間の連合司令部設置といったものではない」と述べたが、米日が軍事的に一体化する方向に進むことは明らかだ。7日、自衛隊は南シナ海にまで乗り出し、オーストラリア、フィリピンなどと共同訓練を行った。日本が米国とともにインド太平洋地域で「中国封鎖網」を強化するのに先鋒に立つという覚悟を示したわけだ。

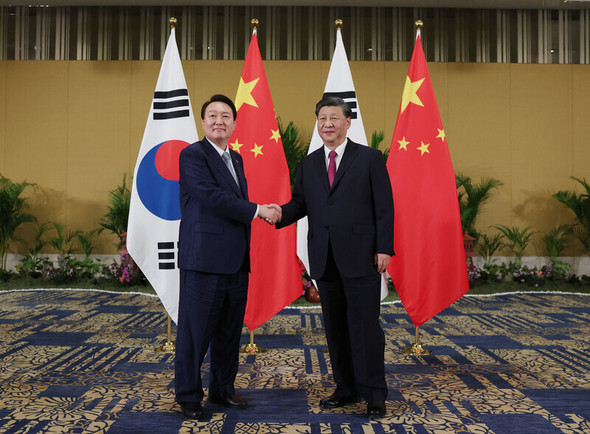

このような大激変の中で、中国も動くしかなかったようだ。中国の習近平国家主席は2日、米国のジョー・バイデン大統領との電話会談で、台湾問題など両国間の主要懸案に対する「見解の相違」を確認しながらも、対話を続けることで意見の一致を見た。中国は、李強首相が出席する今回の会議を通じて、岸田首相と尹大統領に今後中国とどのような関係を築いていくかを問うだろう。韓国はすでにウクライナに砲弾を「迂回的に供与」した問題でロシアとの関係が乱れ、その被害を被っている。中国との関係でも同様の衝突が発生すれば、その余波はロシアとは比較にならないものとなるだろう。

韓国は米国の主要同盟だが、日本のように南シナ海や東シナ海(台湾)にまで出て、中国と軍事的に対抗することはできない。韓米日の三角軍事協力はインド太平洋全域ではなく、朝鮮半島の平和と安定を維持することだけに留まらなければならない。今回の会議で、韓国が中国を軍事的に敵対視する意思がないことを重ねて説明し、関係回復の出発点にすべきだ。尹大統領は、韓国が厳しい新冷戦の荒波の中で生き残れるように、「最小限のバランス」でも取らなければならない。

訳H.J