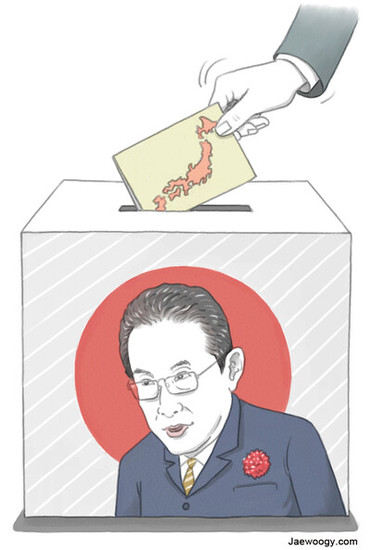

今日は10月30日である。日本では明日が衆議院選挙の投票日。結果の大勢が判明するのは月が変わった11月1日の未明になるだろう。このコラムは、その結果を見てから書きたいのだが、締め切りとの関係で、やむをえずいま書いている。

今回の選挙は2012年12月以来続いてきた第二次安倍政権とその後継である菅政権の、合わせておよそ9年にわたる執権(アベ=スガ政権)に主権者が審判を下す機会である。長期政権による居直りと隠蔽の政治を転換させる機会であるはずだ。とはいえ、私は日本国籍者ではないので投票権がなく、この重要な機会に自分の意思を投票で表現することはできない。そういう私から見れば、投票権をもつ日本国民の多くが、自らの主権者としての権利に無自覚であり、つねに投票率が低くとどまったままであることは、きわめてもどかしく、不可解でもある。

明日の投票結果がどうなるか。事前のマスコミ各社の予測では、自公連立の与党が苦戦して議席数をある程度減らすだろうが、政権交代に至るほどの劇的な議席減少にはならないようだ。また、万一そのような政権与党にとっての危機が訪れても、疑似野党というべきポピュリスト政党との連立を組むことによって、それを乗り切っていくだろうという。この場合は、ヨーロッパなど世界各地に広がっている極右政党の進出という現象につながるので、もちろん、喜ばしいことではない。

投票率を上げるため「若者」対象の啓蒙キャンペーンが行われている。しかし、これは問題の本質から外れた対策でしかない。大切なことは、政治の世界で起きていることを「自分のこと」と感じる感性、別の言い方をすれば、自分がこの国の政治を左右する「主権者」であるという自覚である。それはあたかも交通ルールのように他人に教えてもらうことではないはずだ。

「若者」ばかりではなく、この国の人々の大半はそのような自律的「主権者」になることにもう長い間、失敗してきた。定められた枠、与えられた条件のなかで、自分がなんとか無難に過ごすことには敏感だが、そのような枠そのものの妥当性や正当性を根本的に問題にすることはない。政府や大企業など「上のほう」が「国家プロジェクト」であると言いさえすれば、容易に思考停止してそれに従う。根本的な問題提起をする人は、答えのない難題にこだわる厄介者として無視されるか、排除される。東京オリンピックが、まさにそれだった。なぜこんなことになるのか。いつまで、こうなのか。

モヤモヤした気分のまま、雑誌「世界」の最新号(2021年11月号)のページをめくっていると、「解決」にはならないにしても「ヒント」になる言葉に出会った。一つは酒井隆史(さかい・たかし)さんの論考「反平等という想念」に紹介されていた。それによると、人類学者デヴィッド・グレーバーは「ネオリベラリズムの最優先課題」が「いまある世界以外の可能性へむかうすべての想像力を封殺することにある」と指摘した(David Graeber, ”The Utopia of Rules”)。「ネオリベラリズムは経済的に失敗しているし、ほとんどの約束を果たしていない。さらには、その唱える理念をみずから露骨に裏切っている。(中略)ところが、あいかわらずそれは生き延びているどころか、失敗すればするほど強力になって、より強圧的にその失敗した施策を押しつけようとする、こうしたゾンビ化がなぜ可能なのか?それはネオリベラリズムが別の世界の可能性、別の世界にむかう想像力を封じることに成功したからである」

そうだなと思う。「若者」たちになぜ投票にいかないのかと尋ねると、自分が投票しても何も変わらないからと答えるのが常だ。「なにも変わらない」と、なぜこんなにも固く思い込んでいるのか。大人たちはあるいは叱ったり、教えさとしたりしながら、その態度を変えさせようとする。しかし、彼らは、もっと深い虚無の中に、それを虚無とも知らないまま生きているのだ。「この世界とは別の世界がある」「この世界は変えられる」という想像を初めから剥奪されているのである。その虚無は彼らの世代から始まったのではない。彼らの父母も、さらにその上の世代も、すでに「主権者意識」を喪失していた。ネオリベラリズムはその傾向に拍車をかけただけである。

10年ほど前のことになるが、私のゼミの学生が「フィクション化」という言葉を教えてくれた。彼によると、自分たちはすべてのことを「フィクション」として見るというのだ。大学の講義は生身の教授と向かい合ってその内容を考察するのではなく、「講義の場面」というフィクションとして受け止める。友人との交友や、恋人との恋愛も同様である。教授も友人も恋人もディスプレイ上の映像であり、不都合ならいつでもスイッチを切ることのできる対象なのだ。すべてが「フィクション化」されている以上、そのために傷つく恐れもない。最悪の場合、「これはフィクションなのだ」と自分に言い聞かせながら他人を傷つけたり殺したりすることもありうる。「いま生きているこの世界」がフィクションである以上、もはや「別の世界」を現実的なものとして想像することには意味がないことになる。このような傾向は無力化される人々の一種の防衛機制とも見ることができよう。急速なI T化がこの傾向に拍車をかけている。想像力の根底にあるはずの生の現実感が剥奪されているのだ。

同じ雑誌に掲載された鵜飼哲(うかい・さとし)さんの論考「崩壊のスペクタクル・東京オリンピック2020」には、アメリカの社会学者で元五輪アスリートであるジュールズ・ボイコフ(Jules Boykoff)が提唱した「祝賀資本主義」(celebration capitalism)という概念が紹介されている。その属性は「<祝祭>を口実として非常事態的状況を人為的に作り出し、通常の法運用や人権規範を軽視ないし停止する」「片務的な官民協調によって、民間資本が通常では考えられない条件で公的な資産・資金を収奪することを可能にする」「国内外の大企業の協賛によって巨額の開催資金を調達する」「セキュリティ産業ととりわけ密接な関係を持つ。(それによって)最先端の監視技術の社会への浸透が一気に進む」…まだあるがここにすべて列挙する紙幅がない。

ともあれ、このような属性を備えた「祝賀資本主義」の姿は今夏の東京で見事なまでにさらけだされた。日本国民の多くはコロナ禍に脅かされながら、求められるままに「祝賀」し、大量に造られ垂れ流される「美談」に「感動」した。後には巨大な赤字が残されたが、その負担は今後、オリンピックを強行開催した政治家や企業にではなく、国民の肩にのしかかっていくのである。これは「オリンピック」に限られた話ではない。フィクション化され、エンターテインメント化された世界で広く一般化した、もっとも効率的な搾取方法であろう。「祝賀資本主義」の旨味に味を占めた政府や企業は、次々に祝賀イヴェントを繰り出して進んでいく。その後始末は、彼らの知ったことではないのである。

いま私たちが生息しているのは、このような世界である。私は投票に行かない「若者」を叱責しているのではない。この状況の第一義的な責任は彼らにはない。ここまで徹底して人間が破壊された虚無の世界を、そうであって欲しくないというかすかな望みとともに、見つめているのである。今回の選挙は、このような私の見方を改めさせるような結果になるだろうか? 来年の韓国大統領選挙はどうだろう?

徐京植(ソ・ギョンシク)|東京経済大学名誉教授 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)