[キル・ユンヒョンの新冷戦韓日戦18]「構造的不和」の韓日、対話で解決は可能か

大統領府が韓日軍事情報包括保護協定(GSOMIA)終了決定を撤回すると発表した翌日の2019年11月23日、カン・ギョンファ外相は主要20カ国・地域(G20)外相会議が開かれた名古屋で茂木敏充外相と顔を合わせた。韓国の「大きな譲歩」が実現したところであり、日本も首脳会談を拒否する名分はなかった。この日午後3時から35分間行われた会談で、両国は「12月の開催が推進されている韓中日首脳会議をきっかけに、韓日首脳会談開催に向けて調整していく」ことで合意した。

GSOMIA終了撤回の決定は、韓国に大きな「恥辱」を与えた。大統領府とその周辺の専門家は「日本が(最初の合意とは違い)歪曲した発表をした。それについては申し訳ないという意思を伝えてきた」「日本が1カ月以内に輸出制限措置を解除しなければGSOMIAを終了させる」「日本がしきりにそのようなやり方を取るなら、韓国も今後どうするか分からない」などの激しい反応を示した。すべて無駄な話だった。

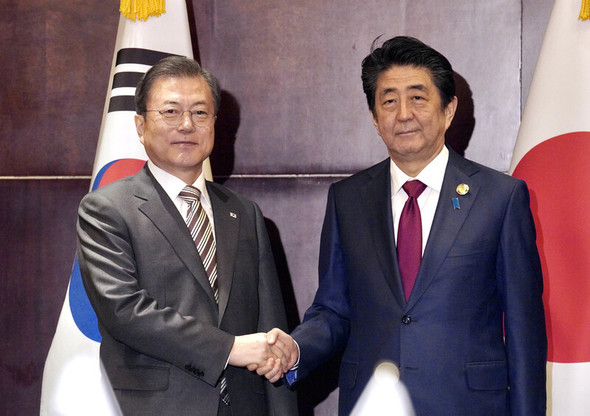

予定通り1カ月後の12月24日、韓中日3カ国首脳会談が開催された中国・成都のシャングリラホテルで、韓日首脳会談が開かれた。安倍晋三首相が会談場に先に到着し、ぎこちない表情で文在寅(ムン・ジェイン)大統領を待った。二人の首脳は軽く微笑んで握手した後、着席した。

安倍首相は「日韓両国は互いに重要な隣国であり、北朝鮮をはじめ安全保障に関する問題において、日米、日米韓の連帯は極めて重要だ。私は重要な日韓関係を改善したい。率直な意見交換をしたい」と述べた。文大統領は「現在、両国の外交当局と輸出管理当局の間で懸案の解決のための協議が進められている。両国が膝を突き合わせ、賢明な解決策を早期に導き出すことを期待する。(両国が)経済・文化・人的交流をはじめとする協力を続け、北東アジアの平和と繁栄にも協力しあうことを願う」と述べた。韓国は、日本が7月1日に輸出規制強化措置を決行する際に名分に掲げた問題を解消するため、2020年3月18日に対外貿易法を改正するなど積極的に対応した。

にもかかわらず、日本の措置撤回は実現しなかった。日本の公式な説明とは違って、今回の報復措置が2018年10月の韓国最高裁(大法院)の判決に対する「対抗措置」だったからだ。韓国は6月29日、日本を世界貿易機関(WTO)に提訴した。しかし、WTOの紛争解決手続きの最終審を担当する上訴機構(Appellate Body)は作動のための最小人員である3人を満たすことができず、機能停止した状態だ。いつごろ最終結果が出るか分からない。政府も、日本が受け入れ可能な案を提示していない。

このような中、韓日関係に思いがけない転機が訪れる。安倍首相が8月28日、持病の腸潰瘍が再発したとし、突然辞任の意思を表明したのだ。大統領府は、その後9月16日に就任した菅義偉首相に対し「東京五輪の成功開催に積極的に協力する」とし、関係改善を積極的に推進した。しかし、世界を襲った新型コロナウイルス危機と「関係回復のためのきっかけは韓国が作らなければならない」という菅首相の強硬な立場により、冷ややかな対立が続いている。文大統領と安倍首相は2019年12月、成都で「対話を通じて問題を解決していこう」と意見をまとめたが、両国間に生じた根深い不信と憎悪はすでに「対話」を通じて解決できる線を越えているのではないかと懸念する。

「キル・ユンヒョンの新冷戦韓日戦」と題したこの連載のはじめに、2018~2019年に極限に達した韓日対立は、南北関係を改善し朝米間の妥協を促進して朝鮮半島の冷戦秩序を解体しようとした韓国の「現状変更戦略」と、中国の浮上、北朝鮮の核開発に立ち向かうため歴史問題を克服し(12・28合意)「日米韓三角同盟を強固にする」という日本の「現状維持戦略」の間の衝突だと説明した(2020年7月15日付「『昔の良き時代』になぜ戻れないのか」)。韓日首脳が最後に会った成都会談の短い冒頭発言でも、こうした「和解するのが難しい」見解の違いがそのまま表れている。文在寅大統領は"経済・文化・人的交流をはじめとする協力を続け、北東アジアの平和と繁栄に」韓日がともに歩もうと訴えたが、安倍首相は「北朝鮮をはじめ安全保障問題において日韓、日米韓の連帯はきわめて重要だ」と述べた。結局、この見解の違いを両国がどのように管理するかによって、韓日関係の未来が決まるだろう。

現在、日本には韓国を見る「3つの視線」が存在する。まず、日本の代表的な「知韓派」知識人であり伝統的リベラルである和田春樹・東京大学名誉教授の見解だ。和田氏は、韓日対立が最高潮に達した2019年11月2日、「日本記者クラブ」での講演で韓国に二つの要求をした。一つは韓国が慰安婦合意を尊重してほしいということ、もう一つは朝鮮半島平和プロセスに日本を招待してほしいということだった。和田氏は「文在寅大統領は(朝鮮半島平和プロセスの成功に向けて)積極的に努力しているが、韓国だけでは何にもならない。日本の首相に『助けてほしい。一緒にやろう』と言ってほしい」と要請した。韓日が歴史問題を克服し、その力を土台として平和な東アジアを作っていこうという意見だ。この見解に同意する日本人はごく少数だろう。

次に、朝日新聞など中道リベラルの視線だ。朝日新聞は韓日が正面衝突した2019年8月17日、「日本と韓国を考える 次代へ渡す互恵関係維持を」と題する長文の社説を掲載した。この社説の主張の中心は、韓国は12・28慰安婦合意を尊重し、日本は2010年に菅直人首相が出した「菅談話」を受け入れようというものだ。菅直人元首相はこの談話で、日本の過去の植民支配が「朝鮮の人々の意に反した支配によって国と文化を奪った」と認めた。植民支配の「違法性」ではないが、少なくとも「不当性」は認めたのだ。両者がこのように半分ずつ譲歩して歴史問題に終止符を打ち、北朝鮮と中国の脅威に備えるために韓日軍事協力を強化しようというのが彼らの主張だ。立憲民主党など日本の野党が共感すると判断できる。

最後は、日本の政権勢力である自民党と彼らを支える保守主流の見解だ。彼らは安倍首相が「安倍談話」を公開する直前の2015年8月6日、「21世紀構想懇談会」で自らの歴史観を集大成した。北岡伸一・東京大学名誉教授らはこの文書で韓国の「386世代」の反日感情を深く憂慮し「韓国政府が歴史認識問題において『ゴールポスト』を動かしてきた」と指摘した。これを防ぐ方法は、「日韓両国が一緒になって和解の方策を考え、責任を共有」することだった。その結果誕生したのが、慰安婦問題を「最終的、不可逆的に」解決されたと韓日両国政府が「ともに」確認した12・28日韓慰安婦合意だった。

しかし、2017年5月に発足した文在寅政権は12・28合意を事実上無力化し、その後2018年10月の最高裁判決が出て、日韓の対立戦線は強制動員の被害問題にまで拡大した。すると、日本の主流保守は韓国に対する期待を事実上あきらめるに至った。こうした心理を最もよく表したのが、菅政権の新世代の外交・安保ブレーンである細谷雄一・慶応大学教授の見解だ。細谷氏は2019年8月18日の読売新聞への寄稿で、「朝鮮半島では、文在寅政権の南北統一への激しい情熱と、韓国政治に対する北朝鮮の影響力拡大という流れが見られる。(中略)韓国が更なる感情的な行動に走っても、日本は報復するのでなく、冷静に自制を促すべきだ」と指摘した。現在、韓国政府の背後には「日米韓安保協力の破棄や米軍の朝鮮半島からの撤退を求める勢力が韓国政府の背後でうごめいて」おり、韓日関係がさらに悪化すればこの勢力が「戦略的な勝利」を得ることになるという理由からだった。このような人々は、日本が12・28合意によって歴史問題で十分に譲歩したため、これ以上の後退は不可能であり、韓米日三カ国協力の必要性から韓日関係は重要ではあるが、これに執着しすぎる必要はないとみている。おそらく多くの日本人が頷くだろう。

2017年4月に東京特派員を終えて帰国した後、同年10月に出した著書『安倍とは何者か』の序文で筆者は、「歴史問題はさておき安保協力をしようという日本と、これに同意できない韓国の間の対立はずっと続く」とし、これまでの韓日対立は「これからやってくる『巨大な不和』の序幕にすぎないかもしれない」と書いた。予測通り韓日は不和のまま、東アジアの未来をかけた2018~2019年の外交戦で韓国は敗れた。この複雑に絡んだ不信と憎悪の沼から、劇的な「和解のきっかけ」を見出すことは不可能だ。互いの「戦略的立場」の違いを理解し、これ以上事態を悪化させない超人的な自制力と、絶えずコミュニケーションをとることが必要だ。その過程の中で、互いに共存できる新しい均衡点を見出すことを願う。<終>

キル・ユンヒョン|統一外交チーム長。大学で政治外交学を専攻。駆け出し記者時代から強制動員の被害問題と韓日関係に関心を持ち、多くの記事を書いてきた。2013年秋から2017年春までハンギョレ東京特派員を務め、安倍政権が推進してきた様々な政策を間近で探った。韓国語著書に『私は朝鮮人カミカゼだ』、『安倍とは何者か』、『26日間の光復』など、訳書に『真実: 私は「捏造記者」ではない』(植村隆著)、『安倍三代』(青木理著)がある。

訳C.M