石炭、石油などのエネルギーコストが圧迫

小売販売の低迷で利潤率は急減

製品価格に反映されれば全世界が影響

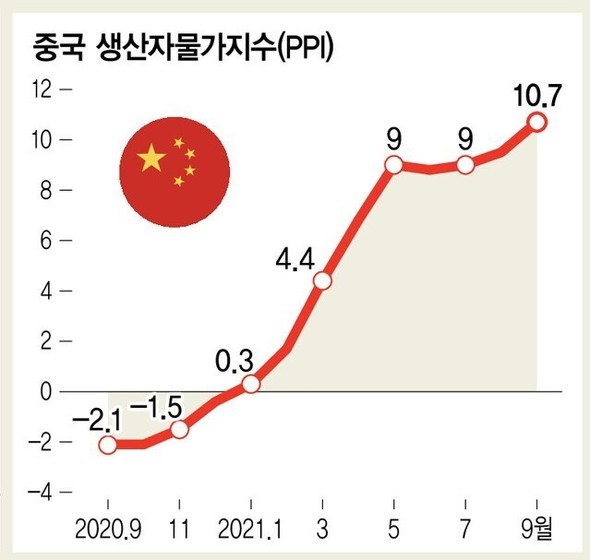

14日に公開された中国の生産者物価指数(PPI)を見ると、電力難とエネルギー価格の上昇という「二重の悪材料」に悩まされている中国経済が、強いコスト圧力に直面していることが確認できる。9月の生産者物価は、昨年同期と比べて10.7%も上昇。1995年11月以降、最大の上げ幅だ。「世界の工場」を自任してきた中国の企業が、増えたコストを製品価格に反映すれば、すでに危険信号の灯っている全世界の物価に連鎖的な負担がかからざるを得ない。

中国のPPIを引き上げたのは、何といってもこのところ中国経済を襲っているエネルギー難だ。国家統計局の高級統計士、董莉娟氏は、ウェブサイトに掲載した解説資料で「石炭と一部のエネルギー多消費業種の製品価格上昇などにより、9月もPPIの上昇傾向が続いた」と指摘した。実際に、昨年同期と比べて石炭採掘業が74.9%▽石油・天然ガス採掘業が43.6%▽石油・石炭などの燃料加工業が40.5%と、エネルギー産業が上昇を主導している。これに電力不足で生産が減った鉄またはその合金などの黒色金属製錬・加工が34.9%▽化学原料・化学製品製造業が25.5%▽非鉄金属製錬・加工が24.6%で、産業生産の基盤となる資材業種が続いた。国家統計局は「これら6業種の上昇傾向が、生産者物価上昇幅全体の80%ほどを占めた」と述べた。

これに対し、小売販売の低迷が続いていることで、消費者物価指数(CPI)は対前年同期比で0.7%の上昇にとどまった。生産者物価と消費者物価との格差が次第に膨らんでいるため利潤率が下がった企業各社が、高騰したコストを消費者に転嫁することで、物価上昇への圧力が強まるだろうとの懸念が高まっている。実際に今年5月以降、中国の生産者物価は急上昇曲線を描いてきた一方で、消費者物価は小幅な下落を維持している。

ブルームバーグは「電力難の中、電気料金引き上げなどの企業が抱えなければならないコスト負担は増え続けている」とし「生産者物価と消費者物価との格差の拡大により、利潤減少幅も拡大していることから、企業は高騰するコストを消費者に移転することをますます迫られている」と報じた。このような背景から、最大の輸出国である中国の製品の価格が上昇すれば、世界レベルの物価上昇へとつながる恐れがあると指摘されている。

訳D.K