新興国 顔色見ながら追随

金利下げて自国通貨 評価切下げ

対外 産業競争力 高める目的

米、量的緩和‘最終段階’…競争煽る

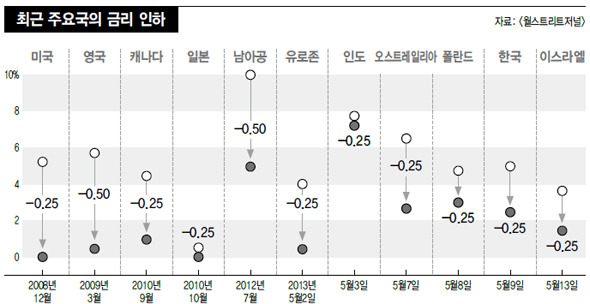

各国が競争するように金利を引き下げている。 自国通貨の評価切下げも先を争っている。 景気が回復せずインフレの兆しもなく、自国通貨の切り下げにより産業競争力を高め景気を浮揚させようとする競争だ。

イスラエル中央銀行は13日、基準金利を0.25%下げた1.5%に引き下げた。 イスラエル中央銀行はこの日予定になかった通貨政策会議を開き、突然に金利引き下げを断行した。 来る27日に予定されていた通貨政策会議を前倒しして断行したイスラエルの電撃的金利引き下げは、最近相次いでいる各国の金利引き下げ競争の一断面だ。 イスラエルは今回の金利引き下げとともに今後自国通貨シケルを大々的に売り約21億ドル相当の外貨を買いとるプログラムも発表した。 シケルが2011年8月以後、対ドル為替レートの最高値を示し、こういう措置を取ったのだ。 この措置でシケルはドル当り3.54シケルから3.61シケルに切り下げられた。

これに先立って5月を前後してオーストラリア、韓国、ポーランド、インド、ハンガリーは先を争うように金利を引き下げた。 ヨーロッパ連合(EU)中央銀行も去る2日、再び金利を引き下げた。 ロシア、南アフリカ共和国、ルーマニアも今後数週間内に金利引き下げ隊列に合流するだろうとJPモルガンは予想していると<ウォールストリート ジャーナル>が伝えた。

最近、新興国を含む主要国の金利引き下げは米国とヨーロッパ連合、日本など主な先進経済圏の相次ぐ金利引き下げと通貨の量的緩和により触発された。 主要先進国のこのような措置にも関わらず、景気回復は緩慢でインフレが起きる可能性は希薄な状態だ。 多くの国々が金利引き下げ隊列に参加したことは、金利および通貨政策の運用幅を最大限に活用し自国産業の競争力確保に遅れをとるわけにはいかないという競争だ。

特に米国が今月に入り、2008年金融危機以後に施行してきた量的緩和の出口戦略を模索しているという便りに、より一層刺激された。 米国が主導する金利引き下げと通貨の量的緩和潮流が逆転する前に金利をあらかじめ低くして競争力を確保し景気を浮揚させ、今後の金利引き上げ局面でも政策調整の余裕空間を確保しようということだ。

米国は今月に入り、毎月850億ドル規模の債権買い入れプログラムを継続施行すると決めた。 だが、米連邦準備制度理事会(連準)がこの量的緩和の出口戦略を模索していると<ウォールストリート ジャーナル>等の米国言論が報道した。 量的緩和出口戦略の実行時期がいつなのかは確定していないが、連準が慎重にそのロードマップを組んでいるということだ。 米国の量的緩和を通した長期金利引き下げが最終段階に近づいたことは明らかだという解釈が出てくる背景だ。

各国がこのように金利引き下げ競争に乗り出すのは、インフレ負担が少ないという事情も作用している。 最近の金利引き下げと通貨の量的緩和にも関わらず今年の世界経済インフレは約2~3%程度と予想されるとJPモルガンが明らかにした。

問題は米国連準の量的緩和出口戦略がいつから実行されるかだ。 連準が用心深く出口戦略を表わしたのは、市場に信号を送ろうとしてのことだ。 更に明確な信号は来週に開かれる連準の5ヶの連邦地域銀行の会議で出てくる展望だ。 この会議で出てくる連準委員の市場評価は今後の出口戦略に対する下絵を提供するものと見られる。

<ウォールストリート ジャーナル>の専門家対象アンケート調査結果を見れば、回答者の55%が今年3~4分期に連準が債権買入量を縮小するだろうと予想した。 45%は来年またはそれ以降と予想した。 だが、量的緩和の縮小または中断以後の後続手順として金利を引き下げるとは予想しなかった。 今年末までは各国の金利引き下げ競争が続きうる展望だ。

チョン・ウイギル先任記者 Egil@hani.co.kr

訳J.S(1811字)