米国・中国・欧州、宇宙観測装置を総動員

恒星間天体「アトラス彗星」相次ぎ公開

地球からの観測より約10倍近い距離で撮影

地球からの観測と組み合わせ、立体的な把握が可能

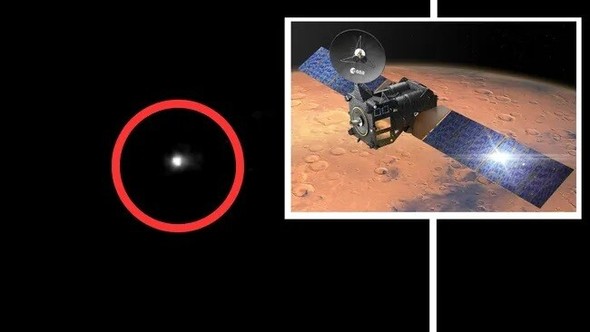

米国と欧州、中国が、火星探査機を含む宇宙観測装置を総動員して撮影した恒星間天体「アトラス彗星(3I/ATLAS)」の写真を相次いで公開した。

7月初め、米国航空宇宙局(NASA)の「アトラス」(ATLAS:小惑星地球衝突最終警報システム)望遠鏡によって発見されたアトラス彗星は、2017年のオウムアムア、2019年のボリソフ彗星に続き、人類が確認した3番目の恒星間天体だ。恒星間天体とは、文字通り太陽系外から飛んできた天体を指す。この彗星の名称「3I/ATLAS」の3は3番目に発見されたことを、Iは恒星間天体を、ATLASはこの天体を発見した望遠鏡の名前を意味する。

3カ国は特に、先月3日にアトラス彗星が火星に最も近づいて通過した際、火星軌道上と火星表面にある観測装置で集中的に観測した。当時、アトラス彗星と火星の最接近距離は2900万キロメートルだった。このとき彗星は太陽後方にあり、地球からは観測できなかった期間だった。

NASAの火星探査機の「マーズ・リコネッサンス・オービター」(MRO)と「メイブン(MAVEN)」、火星表面で活動中のロボット探査車「パーサビアランス」、欧州宇宙機関(ESA)の「トレース・ガス・オービター(TGO)」、中国の火星探査機「天問1号」に搭載された装置が今回の観測に用いられた。これらの装置のおかげで、科学者たちは地上にある望遠鏡より約10倍近づいて、異なる角度で観測した彗星に接することができた。宇宙からの観測は、彗星の特性をより詳しく立体的に把握可能にしてくれる。

■宇宙での三角測量、小惑星の監視にも有用

NASAは19日(現地時間)、「NASAの12の装置をアトラス彗星の観測に使用した」として、約40日間の連邦政府閉鎖期間中に蓄積された観測写真をいっせいに公開した。

ESAは火星探査船「TGO」を利用し、10月1~7日に火星に接近したアトラス彗星を観測した。ESAは火星と地球での観測データを結びつけることで、彗星の今後の経路をより正確に予測できると説明した。ESAは特に、このような宇宙での三角測量の手法は、今後地球に接近する小惑星の監視にも有用になると期待を示した。

NASAの「ステレオ(STEREO)」「パンチ(PUNCH)」やESAの「SOHO」などの太陽観測衛星も彗星観測に動員された。太陽観測衛星が彗星観測に用いられたのは今回が初めて。火星と木星間の小惑星帯と木星のトロヤ群小惑星に向かっているNASAの探査機「サイキ(Psyche)」と「ルーシー(Lucy)」も観測隊列に合流した。

■太陽系彗星より二酸化炭素量が多い

氷やホコリ、岩石の粒子で構成された彗星は、太陽に近づくにつれ、太陽エネルギーの影響で氷が気体に昇華され、核の周囲で「コマ」と呼ばれるガス層とともに長い尾を形成する。彗星の尾には、固体粒子で構成されたホコリの尾と、気体状態のイオンの尾がある。理論上、尾は近日点で最も長くなる。イオンの尾は太陽の反対側で直線状になり、ホコリの尾は扇形を形成する。

彗星のコマは緑の光を帯びる場合が多い。これは、水、二酸化炭素、一酸化炭素などで構成された氷が溶けて放出され、大気を形成する揮発性気体のなかで、二原子炭素(C2)が太陽の紫外線(UV)を受けて放出される光だ。一方、太陽風の影響で形成される彗星のイオンの尾は、青色を帯びる場合が多い。青い色は一酸化炭素のイオンが放つ光だ。一酸化炭素は彗星の成分のなかでは昇華点が最も低い、すなわち、最も容易に蒸発する気体だ。

これまでの観測データによると、アトラス彗星は太陽系の彗星とほぼ同じ物質で構成されている。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、彗星のコマから二酸化炭素、水蒸気、水の氷、一酸化炭素、そして硫化カルボニルを発見した。チリの超大型望遠鏡(VLT)もシアン化物とニッケルを発見したが、両方とも太陽系の彗星と似た濃度だった。

ただし、アトラス彗星では、二酸化炭素量が太陽系彗星よりはるかに多かった。また相当部分が、一般的な炭素12ではなく、炭素13の同位体を含んでいた。これは、アトラス彗星とその中心星を作った星雲と、太陽系を形成した星雲の化学的な違いのためだと推定される。しかし、全般的にアトラス彗星の化学成分は、他の惑星系と太陽系とで特に違いはないことを明らかにした。これは、他の恒星の周囲でも生命体が進化しうることを示唆している。

■ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、12月中に最後の追加観測

10月末に太陽から2億1000万キロメートル離れた近日点(太陽から最も近い地点)を通過したアトラス彗星は、太陽系内で生成された彗星よりはるかに速い時速20万キロで移動している。現在の地球との距離は約3億キロメートルになる。

アトラス彗星は、12月19日に地球に最接近して通過する。しかし、2億7500万キロメートルも遠く離れて通過するため、地球にとっての脅威とはならない。NASAは、このときがこの彗星を観測できる最後のチャンスだと報告し、12月中に地球から150万キロメートル離れた場所にあるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を利用し、この彗星を追加観測する予定だ。

訳M.S