巨大な重力で4つの内惑星を作って守る

木星がなかったら地球は存在しなかったかも

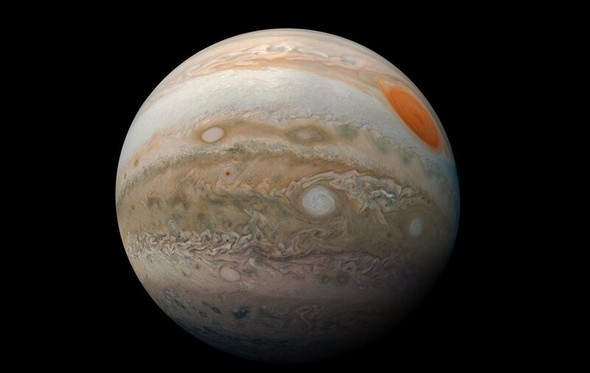

太陽系の惑星を星と捉えていた古代人にとって、木星は星の中の星だった。明るさにおいては勝るけど、夜明けや夕方に少しだけ見える金星に比べ、木星は日が沈む時に東から現れ、日が昇る頃に西に沈むほど夜空を照らす時間がはるかに長かった。古代ローマ人はそのため木星を最高の神であり神々の王である「ジュピター」(ギリシア神話ではゼウス)に例えた。五行思想を創案した古代中国人たちは「木火土金水」につながる五行循環の始まりである「木」を、この星の名前に付けた。

木星は「歳星」とも呼ばれた。「一年を計る星」という意味だ。木星が空を一周して元の位置に戻ってくる周期、すなわち公転周期が約12年である点に着眼し、木星の黄道上の移動距離を一年の長さを決める基準星にした。これは後に時間の循環周期「六十干支」の一軸を成す十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)の母胎となった。太陽や月と共に時間の流れを一つの体系で把握させてくれた天体がまさに木星だ。

初期律暦体系の骨組みになったこの木星が地球を含む4つの内惑星を構造化した建築家の役割を果たしたという研究結果が出た。

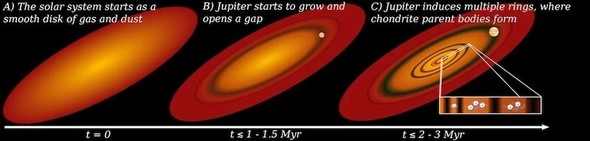

太陽系惑星の歴史は微惑星(planetesimal)から始まる。微惑星とは太陽系初期にホコリと氷粒子が塊を成してできた数キロメートルから数百キロメートルの大きさの天体のことをいう。これらは互いにぶつかり合いながら混ざり合い、原始惑星の段階を経て惑星(planet)へと進化した。

科学者たちが隕石を分析したところによると、太陽系の微惑星は2世代に分かれている。 一つ目のグループは鉄隕石(iron meteorite)の母体で、太陽系初の100万年以内に急速に形成された。二つ目のグループはカルシウムとアルミニウムが豊富な石質の隕石(コンドライト)の母体で、200万~300万年後に形成された。この二つ目のグループが後に地球と火星、金星などの内惑星を作り出した。だが、これらがどのように作られたのかはベールに包まれていた。

■7つの惑星の質量合計より2倍大きい木星

米国ライス大学の研究チームが国際学術誌「サイエンスアドバンシス」に発表した論文によると、初期太陽系の流体力学と惑星形成に対するコンピュータモデルで分析した結果、木星は地球型惑星に進化した2番目のグループを作って保護する役割を果たしたものと推定される。

太陽系の他の惑星の質量を合わせたものより2倍以上大きい木星の巨大な重力が、今日の内惑星システムを構築したということだ。木星の質量は地球質量の318倍。一方、木星を除いた7つの惑星の総質量は、地球質量の129倍だ。木星の内側の水星と金星、地球、火星は全て合わせても地球質量の2倍に過ぎない。

太陽系惑星の中で最初にできた木星の形成時期は150万〜200万年と推定される。初期の太陽系で原始惑星系円盤を構成していた外郭のガスとホコリが凝結され、真っ先に形成された天体が木星だ。研究チームはその後、木星は地球をはじめとする内惑星が太陽に引かれてさらに内側に移動しないよう支える一方、太陽系外郭から飛んでくる小惑星との衝突を防ぐ役割を果たしたものとみている。

■木星が作った隙間が決定的な役割果たす

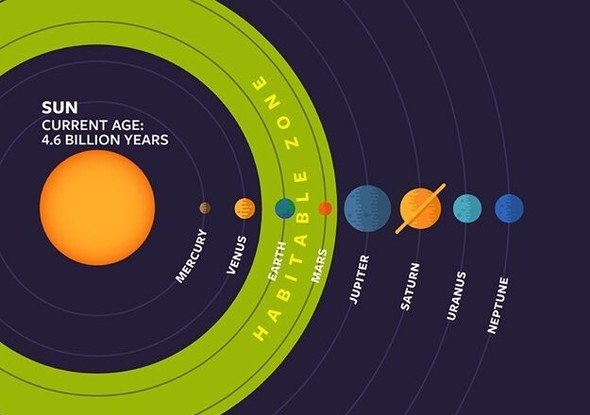

研究を主導したバイバブ・シュリバスタバ博士は「もし木星がなかったら地球は今よりはるかに大きなスーパー地球になっていたかもしれない」と語った。博士は「その場合、地球はゴルディロックスゾーンの条件から外れた可能性があるという点で、木星の役割は非常に重要な意味がある」と説明した。ゴルディロックスゾーンとは、惑星表面に水が液体の状態で存在できるほど、星との距離が遠すぎず近すぎずない区域を指す。

研究チームは、木星が強力な重力の力で原始惑星系円盤に新しい輪と隙間を作り、2番目の微惑星グループが形成されるようにしたと分析した。これは太陽系を現在の形に再構成する方向に働いた。太陽が建築材料を集め、木星がこの材料で建築物を建てたわけだ。

この時、形成された微惑星から離れたのがコンドライト隕石だ。コンドライト隕石は液体で溶けだして固まった第1世代グループとは違って、元の化学組成を維持している。 黎明期の太陽系が残したタイムカプセルといえる。研究を主導したアンドレ・イジドロ教授は「木星はガスの円盤に隙間を作ることで、内惑星と外惑星の物質を分離させた」とし、「おかげで各物質の固有の特徴が保存され、後で微惑星が形成される新しい領域も作り出した」と語った。シュリバスタバ博士は「今回の研究を通じて、過去の連結点を見つけられなかった2種類の隕石が惑星の力学を媒介に一つに繋がった」と話した。

■木星がなかったら、現在の位置を守れなかったはず

今回の研究は地球を含む内惑星がどのように太陽から0.72〜1.5AU(1AU=地球から太陽の距離)の間に集まるようになったのかも説明している。惑星系形成初期の原始惑星は中心星側に向かって直線ではなく螺旋形に移動するのが一般的だ。軌道運動と重力の相互作用の影響で、星を公転しながら次第に軌道半径が小さくなる形で動く。

しかし、太陽系では巨大な木星がこの流れを遮断した。このため、惑星は太陽の方に近づく代わりに、現在の位置に留まることができるようになった。研究チームは、木星がなかった場合、地球型惑星は水星軌道の内側まで移動した可能性があるという計算結果が出たと明らかにした。

イジドロ教授は「木星は単に最も大きな惑星に留まらず、太陽系の内惑星構造を構築した」とし、「木星がなかったら、私たちが知っている地球は存在しなかっただろう」と述べた。

研究チームは、今回の研究結果は、チリ北部の国立天文台のアルマ望遠鏡で観測した若い恒星系の環と隙間構造でも確認できると付け加えた。

*論文情報

The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings.

DOI: 10.1126/sciadv.ady4823

訳H.J