日本軍に抗して全滅した「万人義塚」の戦闘現場、100年ぶりに復活

1597年8月、豊臣秀吉の倭軍は再び朝鮮の地を踏みにじりはじめた。朝鮮半島南部での朝鮮と明の連合軍との対峙(たいじ)からの休戦を覆したもので、5年前の侵略「壬辰倭乱(イムジンウェラン)」(文禄の役)の収拾のために明とおこなっていた和議が決裂したのが原因だった。これを「丁酉再乱(チョンユジェラン)」(慶長の役)と呼ぶ。

この時の倭軍にとって、全羅道の穀倉地域の占領は急を要する目標だった。壬辰倭乱では占領できずに素通りしたため、補給と進撃に苦労したからだ。慶尚道に再侵攻した倭軍がいち早く全羅道に進攻すると、近郷近在で民は朝明連合軍、義兵と結束して抵抗し、無数の犠牲者を出した。とりわけ南原(ナムウォン)地域には、戦死者を1カ所に埋葬した巨大な墓ができた。「1万人の義人の墓」という意味を持つ「万人義塚」だ。この集団墓のもととなった事件こそ、丁酉再乱勃発直後の同年8月に南原邑城で起きた戦闘だ。

「万人義塚」の背景となった国難守護史跡である南原邑城の北門「拱宸樓(コンシンル)」の復元事業が、本格的な第一歩を踏み出す。全羅北道南原市は、北門の復元事業が国家遺産庁文化遺産委員会史跡分科の考証審議を先日通過し、承認手続きを終えたと30日に発表した。約400年前に「万人義塚」の犠牲者たちが戦いに倒れた現場が、約100年前にまたもやって来た日帝によって撤去されるという悲劇の歴史の中からよみがえることになったのだ。

北門は、丁酉再乱での最大規模の攻城戦「南原城戦闘」の現場だ。倭軍6万と朝明連合軍1万が参戦したこの戦闘は、16世紀の東アジアの国際戦争における象徴的な事件だ。特に北門領域では南原の官軍、義兵、1万人あまりの民が共同で抗戦した末、全滅した。その後、北門の横に「万人義塚」と名付けられた集団墓が作られるとともに、後世の文献によって長く伝えられてきたことで、戦乱克服史の聖地として今に至るも追悼行事が続けられている。焦土化した邑城は100年後の1692年、四大門の門楼を中心として再建された。しかし、1895年の東学農民革命の際に北門のみを残して再び焼失。20世紀初めの日帝強占期には、都市計画によって北門も取り壊された。門の跡には全羅線の鉄道が敷かれ、南原駅の建物が建てられた。日本によって300年あまりの間に二度も破壊されるという、数奇な運命をたどった遺産だ。

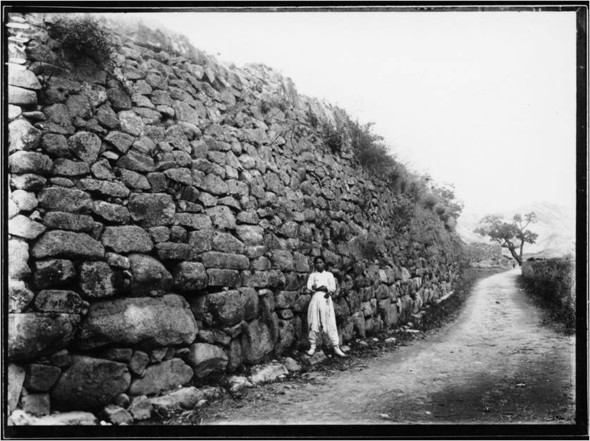

このような曲折を経た北門は、復元審議の過程で特異な根拠を提示したことが高く評価された。最近の発掘で、1597年8月の南原城の戦いの直前に明の将軍・楊元が城郭の補強のために急きょおこなった増築の跡がみつかったことが、まず注目された。南原邑城はもともと典型的な方形の平城で、中宗(チュンジョ)治世の1530年代に築城され、維持されてきた。丁酉再乱が勃発し倭軍が攻めてくることが予想されたため、水堀を掘って羊馬墻(第1の防御壁)を積みあげ、もともとの石垣をかさ上げしたという記録が残っている。実際に2020年の発掘調査では、倭軍の集中攻撃が予想される北門の進入路に設けられた虎口の実体が確認された。邑城の城門の戦時補強の跡として、国内で唯一確認された事例だ。

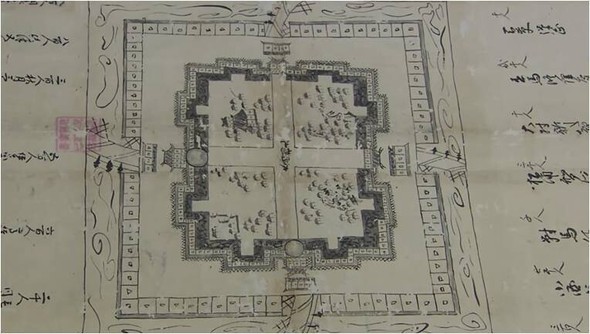

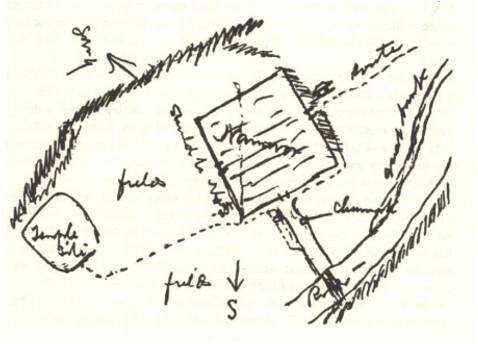

日本人と米国人によって300年の時を隔てて描写された記録も、審議通過に役立った。戦闘直前に九州の薩摩(鹿児島)の領主だった島津義弘の陣営の倭軍によって制作された「南原城図」が代表的なものだ。事前偵察資料をもとに、明軍が増築した堀や羊馬墻などを詳しく描いたこの絵図は、城を描写した最も古い古地図だ。それから約280年後の1884年、朝鮮駐在の米国公使館の武官で海軍大尉のジョージ・クレイトン・フォークは、邑城をフィールドワークして城郭の配置と寄棟の城門を地図に描いており、西欧式の作図方式がみられるという違いがある。いずれも九州の鹿児島県立図書館に所蔵されている。

文化遺産委の審議可決を受け、南原市は来年にトンウォン建築士事務所に実施設計を委託し、北門の復元と周辺の整備を行うことを決めた。朝鮮後期の古地図と1910年のガラス乾板写真、最近の発掘の成果などをもとに復元考証の精度を高め、門と殿閣は正面3間、側面2間の寄棟屋根の平居式の城門として復元する方針だという。南原市文化芸術課のキム・ギョンスク課長は、「横に連なる北の城壁と『万人義塚』の本来の場所を含む周辺を、歴史公園として造成する計画も推進中」だと説明した。チェ・ギョンシク市長も「邑城の復元は歴史と空間の正義を確立するものであり、春香(チュニャン)の故郷から一歩進んで戦乱克服の本場としての地位を確立する大事業となるだろう」と語った。

訳D.K