世界で最も寒い気候で生息する海洋哺乳類のホッキョクグマは、気温がマイナス40度の地で食べ、寝て、泳ぎ、狩りをする。極限の寒さの中で生きていくが、ホッキョクグマの真っ白な毛には「つらら」ができない。しかも、たったいま水中で泳いで上がってきた熊の毛にも氷は見当たらない。

このようなホッキョクグマの「超能力」は先住民の間では広く知られている事実だが、なぜ毛が濡れた状態でも凍らないのかについての研究は少ない。最近、ノルウェーのベルゲン大学のボディル・ホルスト教授らの国際研究チームは、ホッキョクグマの毛のこのような結氷防止の特性はホッキョクグマの皮膚から分泌される独特な脂に起因するものだという研究を発表した。研究チームは「ホッキョクグマの毛から出る皮脂が凍りつかないようにするための重要な役割を果たしている」とし、「この成分を基に、環境にやさしい結氷防止素材を開発できるものとみられる」と、国際学術誌「サイエンス・アドバンシス」に29日(現地時間)掲載した論文で明らかにした。

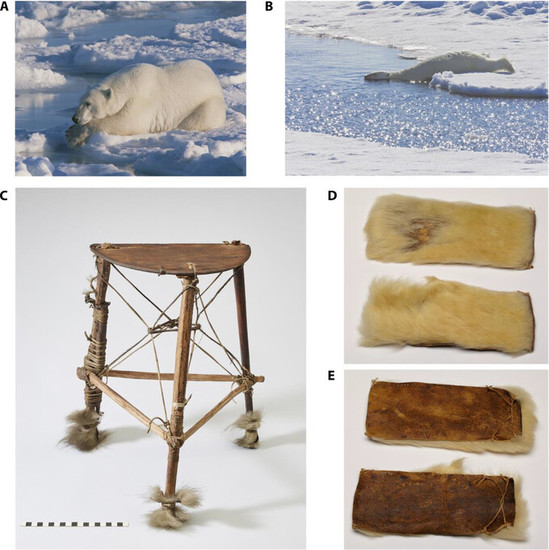

論文によると、研究チームは、ホッキョクグマの毛は凍りつかないだけでなく、氷河の上でもよく滑るという事実に注目した。ホッキョクグマは雪が積もった斜面を、すべり台のように横になって滑り下りたり、海氷の近くに低くうつ伏せになり、アザラシが現れると腹を押し付けて移動しながら密かに獲物に接近する行動を見せる。ホッキョクグマの毛は断熱性に優れ、外部の温度と毛の表面の温度はほぼ同じだということが、サーモグラフィーの画像で明らかになったが、それでも濡れた毛が凍りつかないという点が目を引いた。物理学者のホルスト教授は、約5年前に自然界ドキュメンタリーを見ていてこのような点を発見し、研究を始めることになったと米ワシントン・ポスト紙に明らかにした。

ホッキョクグマの毛のミステリーを解くために、研究チームはノルウェーのスバールバル諸島で採集したホッキョクグマ6頭の毛のサンプルと人間の髪の毛、洗浄して脂分を除去したホッキョクグマの毛、クロスカントリースキーの種目で使用するスキー装備を比較分析した。それぞれのサンプルに横・縦2センチの大きさの正方形の氷を載せ、それぞれの接着強度を比較したもの。その結果、人の毛髪、洗浄したホッキョクグマの毛、スキー装備は、操作を加えていないホッキョクグマの毛より接着力が4倍近く高かった。つまり、ホッキョクグマの毛は水滴がよく落ち、氷との摩擦も少ないということだ。

研究チームは、このような特性はホッキョクグマの毛に含まれている特有の脂分に起因すると分析した。彼らは先の研究で、ホッキョクグマの皮膚から独特の皮脂が分泌されることを発見した。この物質はホッキョクグマの汗腺につながる毛包から分泌されるが、特異な脂肪酸が含まれており、海生哺乳類によく見られるスクワレン成分は不足していた。

研究チームは、ホッキョクグマの皮脂成分から環境にやさしいコーティング剤を開発できるとみている。今回の論文の共同著者である英国ロンドン大学のマニシュ・ティワリ教授は「今回の研究は、長きにわたり環境問題を起こしていた有機フッ素化合物(PFAS)に代わる物質の開発に洞察力とインスピレーションを与えうる」とワシントン・ポスト紙に語った。PFASは耐熱性・はっ水性・電気電熱性を示すさまざまな化学物質の総称で、自然状態では数十年間分解されず「永遠に消えない化学物質」と呼ばれている。調理器具、防水衣類、食品の包装、デンタルフロスなど、多様な製品に使われるが、がんや不妊誘発など健康に悪影響を及ぼすという証拠が出ている。

引用論文:Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.ads7321

訳C.M