1973年作『ソイレント・グリーン』が描いた陰鬱な未来と現実

西暦2022年のニューヨーク市。人口は4000万人に達し、ホームレスが溢れており、高層ビルの階段はホームレスが陣取っている。食糧は配給制だが、それさえも不足しがちでデモが日常化。彼らを鎮圧するのは機動隊でも放水車でもない。巨大なショベルカーがデモ隊を文字通り「かき込んで」後ろの護送車に積み込む。

以上は韓国で『最後の守護者』というタイトルで紹介された1973年の米国映画『ソイレント・グリーン(Soylent Green)』の設定である。もちろん2022年現在のニューヨークの実情とはかけ離れている。今のニューヨーク市の人口は900万人足らず(2020年現在)でソウルよりも少なく、食糧不足の問題は事実上ないとみるべきだ。

約50年前のSF映画が「2022年という未来」をこのように悲観的に展望したのは、当時の近未来予測パラダイムが実際にそのような危機感を強く抱いていたからだ。この映画のシナリオは、1966年に米国のSF作家ハリー・ハリスンが発表した長編小説『人間がいっぱい(Make Room!Make Room!)』をもとにしているが、原作は1999年を背景としており、人口急増と資源枯渇によって貧困が拡大し、食糧不足が続いて社会秩序が崩壊していく過程を描いている。いま私たちが人口増加を憂慮するのは地球生態系に不均衡をもたらす可能性があるためだが、当時は人類自身の生存が脅かされるという不安の方が大きかった。その不安の基底には、かつてマルサスが1798年に『人口論』で唱えた「マルサスの罠」があった。すなわち、人口は幾何級数的に増加する一方で、資源は算術級数的にしか増えないため、災いは必然的に降りかかるというのだ。

1960年代の人口急増による危機意識の反映

それに加え、原作小説が出た1966年と映画が発表された1973年の間には、シンクタンク「ローマクラブ」の人類文明報告書『成長の限界』(1972)が与えた衝撃もあった。人口増加の趨勢と有限の資源というデータを入れてコンピューター・シミュレーションをしてみたところ、世紀末頃には産業規模の統制不能な縮小と人口減少、言い換えれば全人類的な災厄が降りかかってくるという結果が出たのだ。報告書は、そのような破局を防ぐためには適切な人口政策と資源消費パターンの変化が不可欠と結論付けている。1970~80年代に教育を受けた人なら覚えているだろうが、当時はこうした危機意識がかなり深刻だった。

しかし今となっては、マルサスやローマクラブの不吉な展望はひとまず色あせた。食糧不足は窒素肥料の誕生で事実上解決され、今では公正な分配の問題へと移り変わった。20世紀末には枯渇するといわれていた石油は、ボーリング技術の発展でやはり残存利用量が大きく増えた。結局、二つの展望は科学技術の発展という変数を考慮していないという過ちを犯したわけだ。

誇張された演出が伝えようとしたメッセージとは

では『ソイレント・グリーン』が描写したディストピア的な2022年は、今や「古びた未来」として片付けてしまうべきなのだろうか。

SFの主な美徳は未来の正確な予測ではなく、ありうる未来の多様な姿を提示することだ。SF作家たちがディストピア的な未来像を描写することが多いのも、本当にそうなる可能性が高いと信じているからというよりは、反面教師として現在に警鐘を鳴らすとの意図からのものがほとんどだ。だから『ソイレント・グリーン』に登場する2022年の社会像を注意深く見てみると、今の私たちに示唆するものも少なくない。

この映画の中の2022年はひとまず、ひどい貧富の格差があらわになっている世の中だ。富裕層は堅固な要塞のような居住区域で、彼らだけの安楽で豊かな生活を享受している。果ては、各家には基本的に「女性」が提供され、彼らを「家具」と呼ぶ。一方、主人公は刑事という職業があるにもかかわらず、狭苦しいワンルームで年老いた仲間と貧しい生活を送っている。蒸し暑くても頼れるのは扇風機一つきりで、新鮮な果物は幼い頃にも食べた覚えがない。

確かに誇張された描写と言えるが、もしかすると監督はあえてこのようにわざとらしく悪く見えるように演出したのではないかと思われる。人々があえて語ろうとしない不都合な真実を浮き彫りにして、社会倫理的な問題提起を試みたのではないだろうか。

他の描写を見ると、そのような心証がより強くなる。主人公の年老いた仲間は映画の後半で家を去り、政府が運営する安楽死センターへと向かう。死ぬ前に彼に提供されるのは、大きなスクリーンに流れる古き良き過去の映像、すなわちうっそうとした森と野生動物たち、そして川と海。年老いた世代にとってはかすかではあっても大切な記憶だが、主人公には馴染みのない光景に過ぎない。

貧富の格差の深化、性差別、自然環境の破壊、高齢者福祉問題などは、実はむしろ今の時代の深刻な争点だ。ひょっとすると、この映画が作られた50年ほど前にはその深刻さが他の問題に隠されていたのかも知れないが、少なくともシナリオ作家や監督は、21世紀になればそのような問題がいかなるあり方であれ、避けられないかたちであらわになるだろうと見通していたことになる。そうした意味で、映画『ソイレント・グリーン』がずいぶん昔に展望した「2022年という古い未来」は、今もなお一定の有効性を持っている。

持続可能な未来を望むなら視野を広げよ

マルサスの理論やローマクラブの警告も、実は厳密に言えば無意味になったわけではない。単に猶予期間が延長されただけだと考えるべきだ。現実の2022年における私たちにとっての大きな脅威は、気候危機や環境破壊、そして新型コロナウイルスのようなパンデミックだろう。近年になって、宇宙開発が民間分野で隆盛するニュースペースの時代へと足を踏み入れているのも、もしかしたら地球という限られた住み家から抜け出そうとする人類の集団的無意識の発露なのかも知れない。しかし、貧富の格差の深化や社会的弱者差別のような構造的な問題は依然として残る。だとすれば、根本的な解決策はないのだろうか。

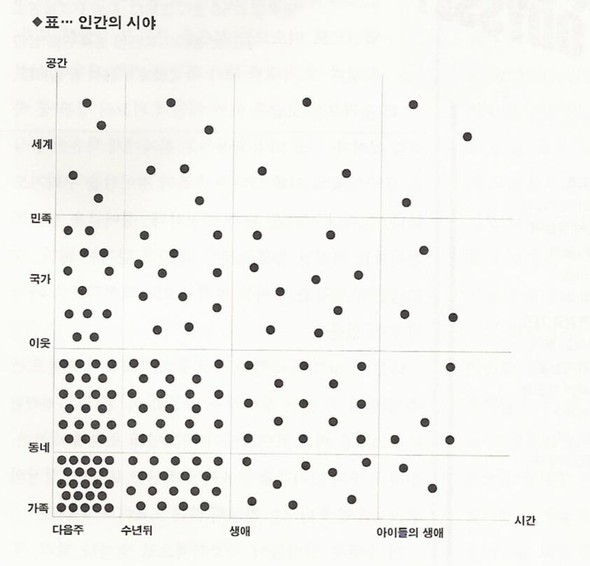

その答えは、ローマクラブの報告書『成長の限界』にすでに提示されている。この冊子に登場する数多くの図表の中で、最初に出てくるのが「人間の視野」だ。私たちが普段、時空間でどれほど広く遠い観点を持って暮らしているのかを、図で示したものだ。それによると、人類の大半は、空間的には自分の家族、時間的には1年以上を考えずに暮らしている。世界全体と子孫の生活をも考慮して生きる人々はごく少数だ。

人類の多くが狭い視野で暮らしていることは、20世紀以前は大きな問題ではなかった。しかし科学技術が発展し、高度産業文明時代になってからは、もはやそのような状況は有効ではなくなった。近視眼的な考え方では、私たちと私たちの子孫の未来、ひいては地球生態系の持続可能な未来は保障できない。『成長の限界』も、人類文明の危機は結局のところ、時空間的視野の拡張のみが解決策であると宣言したのである。2022年に入った今、自分は果たしてどれだけ広い視野を持って暮らしているのか、いちど真剣に振り返ってみる時間をみなで持ってみるのはどうだろうか。

//ハンギョレ新聞社

訳D.K