1909年に発行された‘図画臨本’から

検定教科書まで210点余 展示

技術習得の道具に転落した教育 指摘

‘国算社理音美体実’。 科目名が変わったケースもあるが、この頃も変わりない教科間序列だ。 美術科目は下位に属する。 小学校から中学校へ進めば美術の比重が減り、高等学校に行けば有名無実となる。

なぜそうなのか?

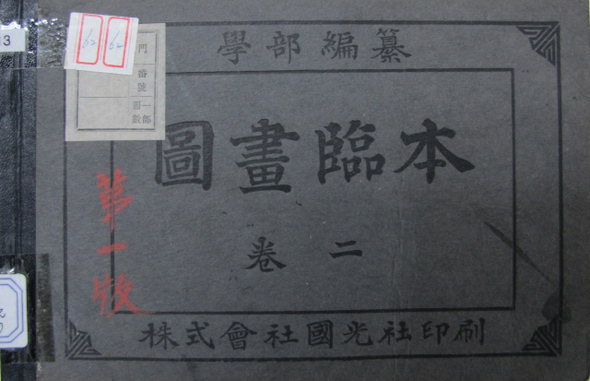

ソウル市麻浦区(マポグ)倉前洞(チャンジョンドン)のキム・タルジン美術資料博物館( http://www.daljinmuseum.com/ )で開かれている‘韓国近現代美術教科書’(4月30日まで http://www.daljinmuseum.com/exhibition/view.html?id=27 )を見れば、そのルーツを察することができる。 展示には1909年大韓帝国学部が発行した韓国初の美術教科書である<図画臨本>から現在の検認定教科書まで計210点余の教科書が展示されている。

近代的な教育の背景は富国強兵と興業治産。 すなわち国家的次元で人的資源を養成するためのものだった。 したがって、それに符合する教科目が優先視され、美術教育は後まわしにされざるを得ず、教科内容もやはり国家発展に有用な技術の習得のためのものでなければならなかった。 最初の教科書である<図画臨本>は見て描き写すための絵の見本だった。 計4巻で1~2巻は線と形の表現、3~4巻は複雑な形を扱いながら濃淡表現の変化も付加されている。 1910年韓日強制合併以後、朝鮮総督府で美術教科書<新訂 図画臨本>を出したが<図画臨本>と内容は全く同じで、但し中表紙の太極旗が日章旗に変わっただけだった。

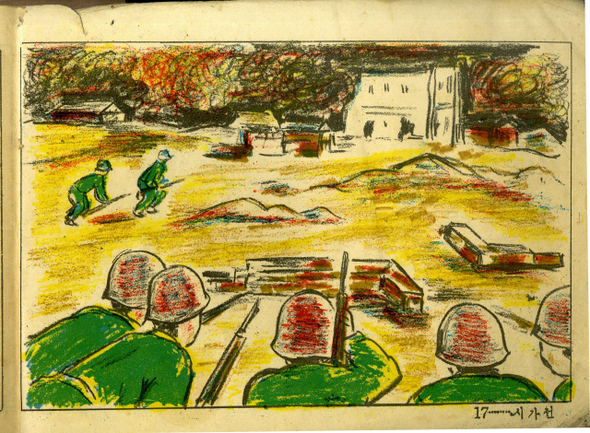

日帝は1926年<普通学校図画帳>を出したが、描画機能を段階的に向上させる点で学部教科書の編成と変わりがない。 ただし、高学年になるほど描写、創作よりは応用、デザインが多くの比重を占めるという点が特異だ。 拓本式版画、折り紙など実用的な必要性を尊重した時流を反映している。 1937年に発行された<初等図画>に至っては満州事変と日清戦争の影響が美術教科にそのまま及んだことがわかる。 満州国旗、軍艦、軍人、電車など戦争関連素材が教科書に登場し、明治節、富士山など日本の伝統絵画作品が載せられるようになった。 1940年代、太平洋戦争が末期に近づく時に発行された<絵の本> <初等科図画> <初等工作>を見れば、本の大部分が戦争関連素材で埋め尽くされている。 特に模型飛行機の組立と製作が美術授業の大部分を占めた。

解放直後に出された教科書は、国語、国史、公民などを除く教科書は、日帝強制占領期間のものを抜粋したり模倣したもので、美術教科も同様だった。 韓国戦争直後に出された<美術と絵5>(1954)は、国際連合韓国再建委員団が寄贈した紙で製作された。 <美術と絵6>(1955)には‘世界全図’挿絵、有名画家の名画イメージから世界美術教育の水準に向けた教育の熱意を垣間見ることができる。 1952年に発行された<図画勉強 初等美術4>には避難民の姿、市街戦を行ったり川を渡り突進する軍人の姿が見える。 強制占領期間1930年代と似ている。

イム・ジョンオブ記者 blitz@hani.co.kr

訳J.S(1400字)