岸田首相に「歴史」売り、バイデン大統領に「平和」売り…外交なき尹政権の1年

失ったのは歴史と平和、得たのは古い理念

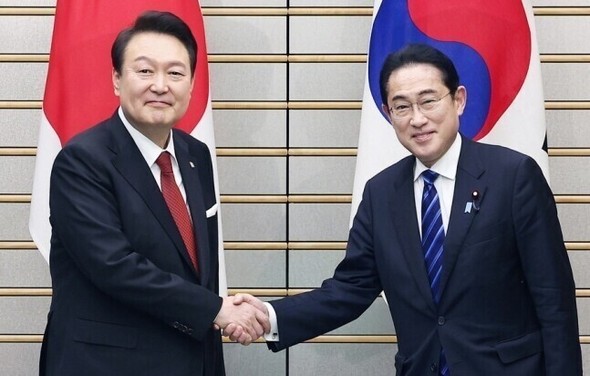

尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は韓日首脳会談では「歴史」を売り、韓米首脳会談では「平和」を売った。それで何を得たか。失ったのは利益であり、得たのは「古い理念」だけだ。世界秩序は急変している。あらゆる国は変化する秩序を生き延びるために「利益」を追求している。各自が生き残りの道を探っている時代、米国も例外ではない。ところが理念を選んだ尹錫悦政権の1年は、何が問題なのだろうか。

利益の時代に理念を追求

尹錫悦政権の外交は韓米日三角協力のみだ。韓日関係では歴史問題で譲歩し、韓国の伝統的なアジア太平洋戦略をインド太平洋戦略に転換し、軍事分野では韓米日三角協力を強化した。当然にも、盧泰愚(ノ・テウ)政権以降30年にわたって維持されてきた北方政策の時代は終わりを迎えた。もちろん、かといって南方政策の意志と戦略があるわけでもない。

南北関係の悪化、米中戦略競争、そしてロシアのウクライナ侵略によって北方との関係は良いはずがない。しかし、韓米日と朝中ロの陣営対決はこれからが始まりで、長期的であり、そのためかなり長い過渡期的転換を経なければならない。米国でさえ、先端分野では中国と競争しつつも、消費財分野では「生産拠点」としての中国の役割を認めている。日本もロシアに対する米国の政策に追従しているが、天然ガス輸入のような国益は放棄していない。インドとオーストラリアは言うまでもなく、多くの国が米中競争に国益の観点からアプローチし、柔軟に対応している。

尹錫悦政権は二者択一を急ぎ過ぎた。米国も日本も利益の損失を最小限に抑えつつ競争を開始しており、数多くの緩衝国も国益を掲げて柔軟性を発揮しているのに、韓国だけは一方を選択するのが早過ぎた。現情勢は逆グローバリゼーションへと向かっているが、グローバリゼージョンの絡み合った相互依存関係もやはり厳然たる現実であるにもかかわらず、多くのことを早く放棄し過ぎた。

まず貿易収支が赤字に転じた。新型コロナウイルス防疫や中国経済の低迷によって生じた一時的な貿易赤字は、状況が変われば回復しうる。しかし、すでに韓中両国の分業が構造的に変化している中、政治・外交的関係の悪化が経済に否定的な影響を及ぼせば、韓国経済の先行きは非常に暗い。当然、米国や日本が韓中関係の悪化を埋めてくれることはないだろうし、そうしてくれるだけの分業構造でもなく、そうする状況でもない。

先に譲歩しても得るものなし

同盟関係も利益が調和してこそ持続させることができる。現在の米国は、もはや冷戦時代に自由陣営の長兄の役割を果たした米国ではない。共和党も民主党も「米国第一主義」を追求している。今回の韓米首脳会談で米国はインフレ抑制法(IRA)で譲歩せず、原発輸出分野でも韓国の譲歩を求めた。ジョー・バイデン大統領は2023年4月26日(現地時間)に行われた韓米首脳会談後の記者会見で「就任以降、韓国企業が米国に1千億ドル以上を投資した」ことを強調した。韓国から得た利益を大統領選への再出馬の大義名分としたのだ。サプライチェーンの安保化によって政治と経済が分離しえなくなっている現実において、韓国企業の政治的リスクは高まった。

韓米日三角協力から韓国は何が得られるのだろうか。東アジアで米国が日本の役割を褒めたたえるのは、安保コストを分担しているからであり、日本はこれを「戦争のできる国」への転換の機会として利用する。米国はなぜ韓国の韓日和解に向けた努力を高く評価するのか。朝鮮戦争以降、米国が構想する韓米日3カ国の関係において、韓日関係は常に確執関係だった。歴史問題で対立するたびに仲裁者として立ち現れた米国は、常に譲歩する側のより多くの譲歩を要求した。

多くの国民の批判や外交部の慎重なアプローチにもかかわらず、韓国の過去の政権とは比べものにならないほどの譲歩をした尹錫悦政権を、米国は当然高く評価する。日本の岸田政権も韓国の譲歩を、支持率を高める機会として利用した。米国も日本も利益を追求しているのだから、先に譲歩したからといって後に恩恵を施してくれることはない。譲歩すればより多くの譲歩をしなければならないという、冷酷な現実を理解しなければならない。

レーガンはなぜソ連との交渉に乗り出したのか

「ワシントン宣言」で韓国は、拡大抑止の協議体と戦略資産の「定例的可視性(定例的展開)」を得た。米国は核拡散防止条約(NPT)と韓米原子力協定の順守を明示し、韓国内部の核開発世論にくさびを打ち込んだ。ここから尹錫悦政権が得たと主張するものは何か。

一部の保守勢力と特定の政府関係者が主張した「核共有」は得られなかった。「事実上の核共有」も事実ではなかった。首脳会談直後、米国家安全保障会議(NSC)の担当局長が韓国の特派員たちを呼んで、今回の合意は「『事実上の核共有』とは考えていない」と言ったほどだ。類例のない対応と言わざるを得ない。そもそも北大西洋条約機構(NATO)の核共有は、朝鮮半島ではどんなかたちであれ実現しえない。欧州は戦術核があるから「核共有」という概念が成立するが、朝鮮半島には戦術核を再配備する計画そのものがない。「存在しない核」をどうやって共有するというのか。当然にも、実質的であれ事実上であれ、「核共有」という概念そのものがそもそも成立しない。

尹錫悦政権はそもそも不可能な「核共有」の概念を得るために、あまりにも多くを譲歩した。核の傘を意味する「拡大抑止」も同様だ。韓米同盟を維持する限り、拡大抑止公約は有効だ。追加で協議体を作る理由もない。北朝鮮の核攻撃に対応するための戦略は韓米両国の作戦計画に含まれており、北朝鮮の核能力に伴って修正され発展しており、すでに韓米軍事訓練にも反映されている。今後を見れば分かってくるだろうが、協議体は見せるために開かれるかも知れないが、あえて開く理由はない。

戦略資産の配備も同様だ。米国はすでにジョージ・ブッシュ政権時代に「戦略的柔軟性」という名で国外の自国軍事力の効率化を追求している。核兵器を搭載した戦闘機や空母、そして潜水艦を朝鮮半島に縛りつけておくことはできない。朝鮮半島の近くに来るケースは定められている。合同軍事演習を実施する時か、朝鮮半島周辺地域と作戦範囲が連動する時だ。今と大きく変わらないということだ。さらに重要なのは、米国の戦略資産の射程距離や作戦範囲は北朝鮮に限られるものではなく、中国を標的にしている。そのたびに北東アジアの軍事的緊張は高まり、朝中ロの対応訓練へとつながり、それだけ安保コストを支払わなければならなくなる。

核戦争に備えることよりも重要な政府の責務は、当然にも核問題を解決することだ。ここで、対話と交渉を「臆病者だけが使う単語」だと考えていた冷戦の戦士、米国のロナルド・レーガン大統領が、どのように考えを変え、ソ連との交渉を開始したのかを紹介したい。米国ABCは1983年11月20日、核戦争を扱った『ザ・デイ・アフター』という映画を放映した。核戦争の惨状を扱ったこの映画を見た1億人のうちの1人がレーガン大統領だった。彼はショックを受け、関連省庁に核戦争のシナリオを報告するよう指示した。映画と現実の違いはそれほどないということを知り、彼はさらに大きな衝撃を受けた。彼は核兵器を規制する必要性を感じてソ連との交渉に乗り出し、冷戦終結の主人公となりえた。

他には任せられない、大統領のなすべき外交

外交は大統領が行う。他の分野は専門家を抜擢して任せればよいが、外交はそうはいかない。韓国外交の「大統領リスク」は深刻だ。尹錫悦大統領の第1の問題は「外交的言語」を使わないことだ。米国が北朝鮮を批判しつつも「対話の扉は開かれている」と言ったり、中国を批判しつつも「一つの中国」原則を付け加えるのを欠かさなかったりするのには理由があるのだ。外交は戦争ではなく、対決していても互いに協力すべき余地を残しておくためだ。大統領の言葉が乱暴であればあるほど、後続措置を取らなければならない外交の実務者は大変になる。

第2に、情勢管理の必要性を認めないこと。北朝鮮の核問題の解決が遠のいているのは事実だ。南北関係も簡単には解決できないのが現実だ。しかし、問題解決をあきらめてはならない。同時に解決するのは難しくても、大統領には情勢を安定的に管理する責任がある。情勢が悪化すれば、韓国は北朝鮮よりも多くのものを失うからだ。全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領がビルマ(ミャンマー)で「ラングーン事件」が起きたにもかかわらず北朝鮮との対話に乗り出した理由を理解する必要がある。

第3に、過度な理念に陥っていること。核共有の例のように、保守メディアが騒ぎ、政府がそもそも「実現可能性のない理念」を交渉の優先課題とし、実質的に得るべき国益を放棄するという悪循環が繰り返されている。政策の決定過程の権威主義的特性のせいで、公務員の機能的役割も見えない。

「戦争は平和なり、自由は隷属なり、無知は力なり」。ジョージ・オーウェルの『一九八四年』に出てくる全体主義国家のスローガンに相まみえる現実にぞっとする。長期的には韓国の民主主義の復元力を信じるが、それまでの国格の墜落が残念すぎる。

訳D.K