古代と中世時代に朝鮮半島で最も広大な宗教寺院であり、新羅仏教の中枢道場だった慶尚北道慶州(キョンジュ)の黄龍寺(ファンリョンサ)遺跡から統一新羅時代の灯皿が大量出土した。

国立慶州文化財研究所は、慶州市九黄洞(クファンドン)黄龍寺遺跡の西側回廊西側地区(総面積8700平方メートル)を最近新たに調査した結果、遺跡の廃棄物のくぼみから新羅の匠人が作った灯皿150点余りを発掘したと25日発表した。

研究所が発表した資料によれば、くぼみから見つかった灯皿の直径は概ね10センチ前後で、8~9世紀の統一新羅時代に作られたすっきりしたデザインの製品と推定される。この地の古代の寺跡から灯皿が大量に出土した先例は幾つもある。1976~83年に黄龍寺の中心圏域を調査した当時も多数の灯皿が発見されており、忠清南道扶余(プヨ)の陵山里(ヌンサンリ)にある百済の寺跡からも灯皿80点余りが出土したことがある。古代遺跡の建物跡の廃棄物のくぼみの多くからは瓦や土器の破片が発見される。しかし、今回の調査で確認されたくぼみは建物跡ではない区域であり、出土物の大部分が灯皿なので、意図的に埋めた情況が確実だ。研究所側は「灯皿に付着した煤煙などを科学的に分析し、埋めた意図を究明したい」と述べた。

調査区域では、統一新羅~高麗時代に建てたと推定される建物跡、排水路、塀跡も確認された。実測した結果、調査対象区域の土地の高度が西から東に行くほど高くなり、統一新羅時代の建物跡に上に土を盛って高麗時代に建物を建てた様相も新たに確認された。西回廊圏域は、建物跡と出土品の様相から見て、寺を運営する実務空間や僧侶が生活する住居などがあったものと学界はみてきたが、今回明らかになった遺跡と出土品の分析を通じてさらに具体的な空間の性格と変化の様相を明らかにできるようになったという評価だ。研究所側は「古代寺刹の調査は、金堂と塔のような主な建物の跡が中心の研究作業が多く、寺刹内の僧侶の生活、運営施設に関連した空間構造の研究はあまりなされてこなかった。今回の調査成果は、黄龍寺の礼仏空間と生活空間の全般的配置を把握し、当時の新羅寺刹の僧院領域の生活像を明らかにするうえで良い根拠資料になると思われる」と明らかにした。

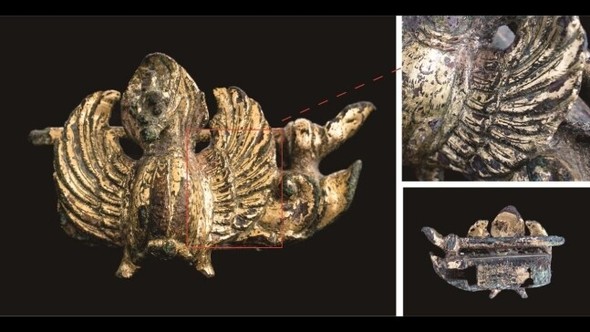

西回廊圏域は、1970~80年代に発掘調査をした慶州古跡発掘調査団(国立慶州文化財研究所の前身)の事務棟が建てられた場所だ。当時は調査対象から外れていて、2018年から慶州研究所が公式発掘調査を始めた。昨年まで相当数の建物跡と排水路などが確認され、長さ6センチの金銅鳳凰装飾鍵も発見された。

現在までに確認された寺の領域だけで約10万平方メートル(3万坪)に達する黄龍寺は、6世紀の新羅真興王の時に完工した。13世紀のモンゴル軍の侵略当時に放火によって焼失するまでの700余年間にわたり威容を維持した。寺の象徴物だった黄龍寺木塔は、20階建てのビルを軽く超える高さ(225尺)を誇り、古代朝鮮半島で最高最大の建築物として名声を上げた。

訳J.S