肥満率は25.1→42.8%に

女性の肥満率は所得別格差拡大

所得「上」層は8%減

所得「下」層は6%増

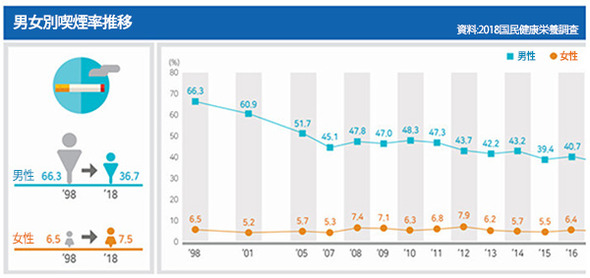

ここ20年間で男性の喫煙率は半分近くに減少したものの、体重が身長の割に過度に重い人の割合は増え、男性の10人中4人以上が肥満だった。

27日に保健福祉部と疾病管理本部が公開した「2018年国民健康栄養調査」の結果によると、昨年の19歳以上の成人男性の喫煙率は36.7%と、20年前の66.3%に比べて半分近くにまで低下した。一方、女性の喫煙率は7.5%で20年前の6.5%から1%増加した。国内の喫煙率は1998年以降徐々に下がり、2014年には24.2%に。2015年1月にはたばこ価格を2千ウォン引き上げた影響で22.6%にまで下がった。2016年には23.9%とやや増えたが、再び減少している。

しかし、電子タバコの利用率は4.3%であり、男女ともに高まっている。男性の場合2016年に4.2%、2018年に7.1%と急速に高まっており、女性は同期間に0.4%から1.1%に増加している。

飲酒は、成人女性の暴飲率が大幅に上がったことが特徴として挙げられる。月間暴飲率(1カ月に1回以上、1度の飲酒機会に男性は7杯、女性は5杯以上飲む場合)は、女性は2015年の17.2%から26.9%へと大幅に増えた。男性の暴飲率の方がずっと高いが、同期間に55.3%から50.8%へとやや減少した。

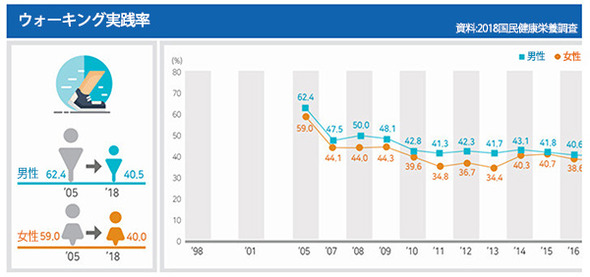

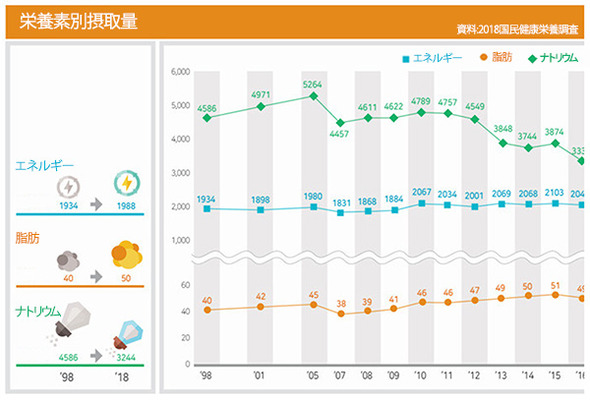

運動量の減少や脂肪の多い食べ物の摂取などにより、肥満率は高まり続けている。体重(キログラム)を身長(メートル)の二乗で割った値である体質量指数が25以上だと肥満とされるが、肥満の割合は男性の場合1998年の25.1%から増え続け、昨年は42.8%を占めた。女性は同期間に26.2%から25.5%へとやや低下した。しかし女性の場合、所得水準による肥満率の違いがだんだん大きくなっており、昨年は所得水準が「上」に属する女性の肥満率は15.8%なのに対し、「下」に属する女性は31.4%となった。1998年には「上」の女性の肥満率が23.8%、「下」の女性が25.7%で大きな違いはなかったが、20年の間に15.6%にまで広がった。肥満率に影響を与える身体活動は成人男女共に減少しており、ウォーキング実践率(ウォーキングを1セット10分以上、1日30分以上、週5日以上実践)は2005年の60.7%から昨年は40.2%へ下がった。一方、脂肪の摂取量は1998年の40.1グラムから2018年には49.5gに増加した。国民健康栄養調査は、昨年全国4416世帯1万人を対象に行われた。

訳D.K