[ニュース分析]北朝鮮、豊渓里閉鎖日確定し「完全な非核化」への第一歩踏み出した

未来核の除去で「非核化への真摯さ」強調

朝米首脳会談の前の先制措置と見られる

トランプ大統領「ありがとう、賢明な行動」と歓迎

韓米中英ロのマスコミに公開する方針

「歴史問題」のある日本を除く

IAEAなど核専門家を招待するかどうかも関心事

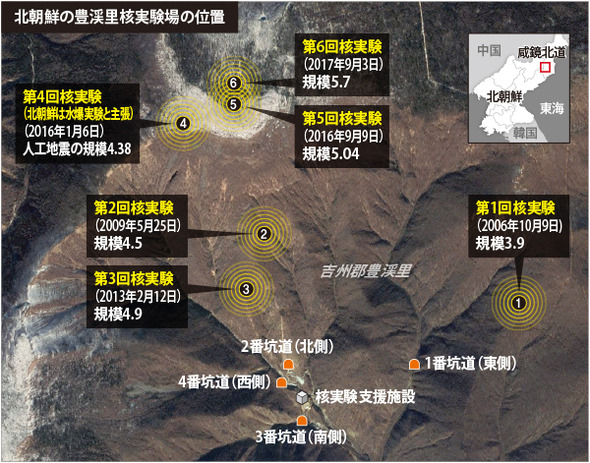

北朝鮮が2006~2017年に1~6回目の核実験を全て行った咸鏡北道吉州郡豊渓里(プンゲリ)の「北部の核実験場」(豊渓里核実験場)の坑道を、23~25日に爆破して「完全閉鎖」し、これを韓国や米国、中国、英国、ロシアのマスコミに公開すると、12日夜「外務省公報」を通じて発表した。12日夜から13日にかけて、「朝鮮中央通信」や「朝鮮中央放送」、「朝鮮中央テレビ」、「労働新聞」などが大々的に報じた。

これに先立ち、4月20日に開催された朝鮮労働党中央委員会7期第3回全員会議で採択した「4月21日から核実験と大陸間弾道ロケット試験発射を中止する。核実験中止の透明性を持たせるため、共和国北部の核実験場を廃棄する」という決定を実践する日程を公表したのだ。北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長が4月27日、板門店(パンムンジョム)南北首脳会談で、文在寅(ムン・ジェイン)大統領に外部に公表してもいいとした「5月中に豊渓里核実験場の閉鎖+韓米専門家とジャーナリストの招待」の方針を公式化したものでもある。

核実験場の閉鎖は、北朝鮮の“未来の核”を除去する核心措置の一つと言える。「核武力」の維持と向上のためには持続的な核実験が必要だが、核実験場を閉鎖することで「追加核実験」の物理的基盤をなくす措置であるからだ。文大統領と金委員長が合意して発表した「板門店宣言」の「完全な非核化」と「核のない朝鮮半島」に向けた第一歩でもある。

これは韓米などの保守勢力を中心に依然として残っている北朝鮮の非核化への意志に対する疑念を、“実物”を提示することで払拭すると共に、「非核化への真摯さ」を強調するための行動と見られる。長期抑留米国人3人の釈放(9日)に続く核実験場の閉鎖により、米国の対北朝鮮世論を少しでも友好的な方向に転じさせることで、金委員長と史上初の朝米首脳会談(6月12日、シンガポール)を控えたドナルド・トランプ米大統領の国内立地を高めるための処置とも言える。実際、トランプ大統領は北朝鮮の発表直後の12日午後(現地時間)、ツイッターへの書き込みで、「ありがとう(thank you)、非常に賢明で(smart)好意的な(gracious)行動!」だと歓迎した。

北朝鮮外務省は、核実験場の閉鎖計画を具体的に示した。23~25日「気象条件を考慮し進行」▽核実験場のすべての坑道の爆破・崩壊、入口の「完全閉鎖」▽地上のすべての観測設備や研究所、警備区分隊の構造物の撤去▽警備・研究人材の撤収などを順次進め、「核実験場の周辺を完全に閉鎖」するというものだ。

さらに、この過程を国際メディアに公開すると明らかにした。ただし、「核実験場が狭小である点を考慮し、国際記者団を中国やロシア、米国、英国、南朝鮮(韓国)から来た記者らに限定する」という条件を付けた。北側は「国際記者団」の訪問・取材と関連し、中国北京-元山(ウォンサン)航路の専用機運航の保障▽元山~豊溪里間の特別専用連射の編成・運用▽元山に記者団の宿舎・通信センターの設置・運用などを約束した。

北側は「国際記者団」の選定基準を明らかにしていないが、2008年6月に行われた寧辺(ヨンピョン)原子炉冷却塔の解体・爆破の際、6カ国協議参加国代表を招待したことに比べ、日本を除外する代わりに英国を加えた点が目を引く。「公式核保有国」として非核化体制(レジーム)を管理する国連安全保障理事会常任理事国(米中英仏ロ)の中で、北朝鮮と未修交国であるフランスを除いた4カ国に、最近、朝鮮半島情勢の急変の動力源となっている南北米3角協力のパートナーである韓国を加えたものと見られる。日本が除外されたのには、「過去の清算」(北朝鮮に対する日本の植民地支配補償+拉致問題)との関係正常化問題をめぐって朝日間の「駆け引き」が進められている状況も影響したようだ。

核実験場の閉鎖現場の「生中継」は、ひとまず排除されたようだ。北側が外務省公報で、「核実験場の廃棄状況を(豊渓里)現地で取材・撮影した後、(元山)記者センターで通信できるように必要な条件を保障・協力する」と明らかにしたからだ。寧辺冷却塔の解体場面も録画中継で外部に伝わった。

一方、北朝鮮外務省は、国際原子力機関(IAEA)など国際核専門家らを招待するかどうかについては触れなかったが、ホワイトハウス国家安保会議(NSC)関係者は「我々はさらなる細部事項をもっと知れることを期待する」という反応を示した。北朝鮮が核専門家たちを招待するかどうかについては、専門家の見解が分かれている。北韓大学院大学のヤン・ムジン教授は「(国際核専門家も招待するという)文大統領との約束を守るだろう」と予想した一方、ク・ガブ教授は「検証・査察と思われる恐れがあるため、核専門家たちの訪朝は、朝米首脳会談が行われた後になるだろう」と見込んだ。コ・ユファン東国大学教授も「北側としては、国際原子力機関の専門家たちの核実験場の廃棄現場訪問が、内外に検証・査察・屈服として映りかねないことを懸念しているかもしれない」と指摘した。

訳H.J