二極化などによりさらに増加傾向

罰金多いほど日当も高い「皇帝労役」

財産額に基づく「日数罰金制度」導入の声も

「社会ボランティア活動など、様々な『換刑』増やすべき」

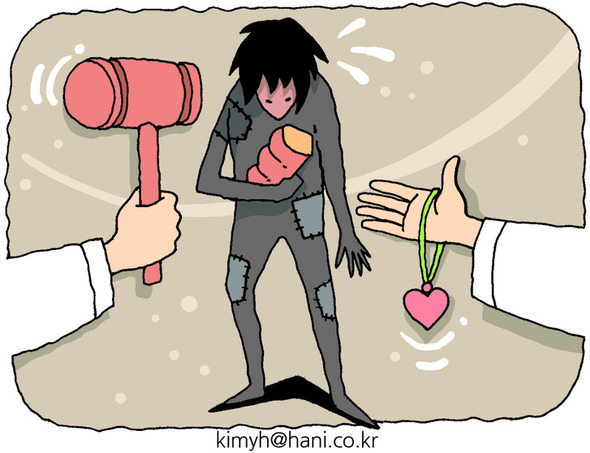

誰かにはとってはそれほど大きくないかもしれない150万ウォン(約15万円)のため、K氏(55)は労役場に行かなければならなかった。罰金を払わなければ、“身を持って償う”ようにする「換刑制度(労役場留置)」による法の執行だ。換刑は「罰金」から「労役」に刑罰の種類を切り替えるという意味だ。

換刑により労役場留置処分を受ければ、一般受刑者と共に労役場で働くことになる。全国の矯正施設50数カ所には労役場が約350カ所あり、縫製や木工などさまざまな作業が行われる。K氏のように罰金を払えず、労役を余儀なくされる人は1年間で4万人にのぼる。法務部の統計によると、2013年に3万5700件、2014年に3万7600件、2015年に4万2600件、2016年には4万2600件と増加傾向にある。二極化が進むにつれ、K氏のように罰金を払えない貧しい人たちもそれだけ増えているということだ。

労役場留置がしばしば論議を巻き起こす理由は、機械的な法の執行が社会的公平性を害することが多いからだ。2014年「皇帝労役」議論を呼んだホ・ジェホ元テジュグループ会長は、罰金を払わずに「日当5億ウォン(約5千万円)」の労役をした。労役場留置は最長3年を超えることができないため、罰金が多いほど“日当”も高くなる。1審で罰金180億ウォン(約18億円)を言い渡された朴槿恵(パク・クネ)前大統領も、罰金を納めなければ労役場に留置されるが、3年間の日当を計算すると、1600万ウォン(約160万円)になる。手術を受けて退院してから4日後に罰金150万ウォンを払えず、労役場に留置されたK氏とは大きく異なる。

誰が見ても不公平に見える換刑制度が維持される理由は、韓国が採択している「総額罰金制度」のためだ。韓国は特定犯罪に対する罰金を総額で定めている。例えば、運転免許が停止された状態で運転すれば、道路交通法上1年以下の懲役または300万ウォン(約30万円)以下の罰金刑に処される。同じ無免許運転でも、数百億代の大金持ちにとっては微々たる金額の罰金だが、Kさんのような人たちにとっては、身を持って償わなければならない“事実上の懲役刑”になるわけだ。

市民団体らは、以前から犯罪者の財産や所得と結びつけて罰金額を定める「日数罰金制度」の導入を求めてきた。判事が、罰金を「いくら」ではなく、「日数」を決め、この日数に「1日分の日当に当たる罰金額」を掛け合わせることだ。財産・所得程度によって罰金の金額に差が生じ、罰を受けている個人には平等な罰金制度だ。スピード違反で億単位の罰金を納めるケースが時々紹介されるフィンランドは、日数罰金制度を導入した代表的な国だ。2002年、ノキアのアヌシー・バンヨキ副会長はバイクのスピード違反で11万6000ユーロ(約1億5200万ウォン)の罰金を納めなければならなかった。オ・ギョンシク江陵原州大学法学科教授は「日数罰金制度は、量刑の格差を最小化できる方法として、積極的に導入を検討しなければならない」と話した。

文在寅(ムン・ジェイン)大統領も昨年の大統領選挙の公約として、日数罰金制度を掲げた。昨年5月当時、文候補は「罰金の分割払い制を強化し、ジャン・バルジャン銀行を拡大する一方、所得比例差等罰金制の導入を推進する」と明らかにした。しかし、まだ議論にあまり進展が見られない状態だ。法務部は「時期尚早」という立場を示している。

換形制度の代案として労役場留置ではなく、他の手段を導入する必要があるという主張もある。人権連帯のオ・チャンイク事務局長は「刑罰は罰を与えることも重要だが、教育を通じて社会復帰させることも重要だ。国が罰金未納者に対する処理方式として、労役場だけでなく、社会ボランティア活動など、さまざまな方策を講じなければならない」と話した。労役場留置の危機に置かれた貧しい犯罪者に罰金を貸す「ジャン・バルジャン銀行」のキム・ヒス融資審査委員(弁護士)は「刑務所に行くには軽微な犯罪に対し罰金刑を宣告するが、お金がない人たちは再び刑務所に入れられる逆説が生まれる」とし、「Kさんの死は現行の刑罰体制の逆説をもう一度悲劇的に示したもの」だと話した。

訳H.J