原文入力:2009-07-12午後07:22:04

連邦通信委, 新聞・放送兼営 拡大 2回とも挫折

市民団体など各界反発…保守団体まで反対

‘交差所有制限’社会的合意 より一層確固となって

パク・チャンソプ記者

←マイケル カプス米国連邦通信委員会(FCC)当時議長代行(手で示している人)が先月12日(現地時刻)ワシントン連邦通信委本部にある‘デジタルTV転換統制センター’を訪問し職員らと話している。連邦通信委は共和党執権時代の2003年と2007年の二度にわたり新聞と放送の交差所有を緩和する方案を推進したが、議会と裁判所,市民団体などが“世論多様性き損”等の理由で反対し失敗に終わった。 ワシントン/AP連合

“世論多様性が米国民主主義の核心だ。世論多様性を侵害しないという証拠があってこそ新聞と放送の兼営が可能だ。「米国連邦通信委員会(FCC;Federal Communications Commission)が2007年新聞・放送兼営許容を推進しフリープレス(freepress),コモンコーズ(common cause)等、米国の市民団体らはこのように叫んだ。米国市民はこの主張に同意し議会は新聞・放送兼営案を否決した。

新聞・放送兼営の必要性を主張する時、米国事例は常連のように活用される。‘メディア産業先進国’である米国ではかなり以前から兼営を許し媒体産業の競争力も高めつつ世論多様性も確保していると話す。果たしてそうか?

■同一世論市場内 新聞・放送兼営不可

見かけ上、米国は新聞と放送の交差所有を許している。<USAトゥデイ>等90ヶ新聞を率いているガネット財団は23ヶの地上波放送を持っている。だが‘同一市場’(DMA;Desinated Market Area)では許されない。同一市場とは世論調査機関のニールセンメディアの視聴率調査単位を借りて分けられた地上波放送圏域だ。米国には現在210ヶの‘同一市場’がある。チェ・サンジェ全国言論労組委員長は「同一市場で新聞・放送間の単純な持分保有はもちろん運営や支配がすべて禁止されている」と説明した。米国連邦規定(CFR)でも AM,FM,TVは電波到達範囲内で発行される新聞との交差所有はできないようになっている。

キム・スンス全北大教授は「交差所有されるメディアの影響力によってひとつの地域の世論多様性が毀損されないようにするための措置」として「米国の基準に従うならば中央日刊紙が全国を掌握していて、全国が一つの同一市場である我が国でも新聞・放送兼営は不可能だ」と話した。

歴史的脈絡を確かめてみれば、米国が交差所有を規制している理由が更に明らかになる。公共財の性格が強い放送も米国では最小限の政府介入と市場の原理に立ってスタートした。草創期から企業が放送を所有していたし、規模の経済を享受しようとする新聞社らもTV放送局を率いていた。その結果、少数が支配する媒体構造が自由なコミュニケーションを制限し民主主義の根幹である多様性と地域性を害することがあるという憂慮が提起された。これに伴い、連邦通信委員会は1970年に同一地域内で一人の事業者が所有できる媒体の範囲を、新聞は1ヶ以上,TVまたはラジオは1ヶに制限する規則を導入した。キム・ジェヨン忠南大教授は「1975年同一地域で新聞と放送の交差所有を原則的に禁止する内容がコミュニケーション法に明文化され、この法は現在まで守られている」と話した。

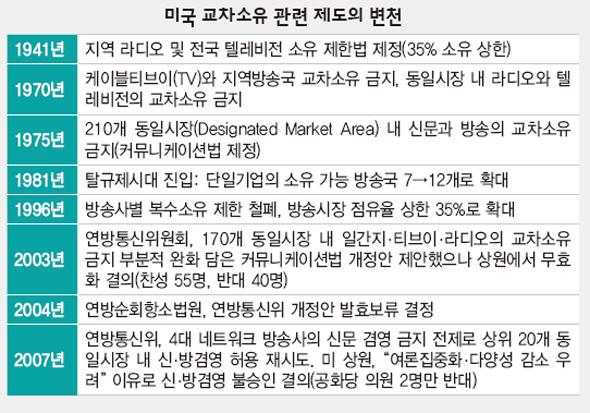

←米国交差所有関連制度の変遷

■新聞・放送兼営緩和の試みと挫折

同一市場内での新聞・放送交差所有規制は1996年‘テレコミュニケーション法’が発効され危機を迎える。媒体環境の変化などを理由に政府は一人の事業者が所有できるTV放送局数の制限(12ヶ)を廃止し、視聴占有率上限線も25%から35%に増やした。新聞・放送兼営を除き全面的な規制緩和が断行されたのだ。こういう脈絡で議会は連邦通信委員会に交差所有などメディア所有規制の実効性を2年周期で検討するよう指示した。

これに伴い2000年に出てきた最初の報告書で連邦通信委員会は「交差所有を禁止した1975年以後、媒体環境が変わることはあったが所有の多様性が世論多様性に寄与する点は相変らず認められる」と明らかにした。ところが2003年2回目の報告書で他の意見を出した。媒体環境の変化と新聞など伝統媒体の経営難を取り挙げて上位170ヶ同一市場で交差所有規制緩和を提案した。すなわち同一市場に4~8ヶの放送局がある場合、交差所有規制を緩和し9ヶ以上の場合には全面許容する改定案を用意した。

この改定案は各界から大きい反発を呼んだ。コモンコーズのチェルリピングリ会長は「今日は米国民主主義が暗黒に陥った日」と絶叫した。‘メディア改革運動’(mediareform.net)等、数多くの市民・言論団体サイトでは交差所有緩和に反対する市民らの意見が集められた。結局この改正案は2004年連邦巡回抗訴法院の‘発効保留’決定で不発に終わった。

交差所有規制を緩和するための連邦通信委員会の試みは止まなかった。連邦通信委員会は1回目の緩和企図失敗を教訓にして米国全域を回り8回の公聴会を開くなど各界の意見収斂を経て2007年に制限的な交差所有緩和案を出した。すなわち、ニューヨーク,ロサンゼルスなど上位20ヶ同一市場区域に1ヶの新聞と1ヶの放送の交差所有を許すことにした。ただ、4大ネットワーク放送はその対象から除外し交差所有がなされた以後に該当地域に8ヶ以上の他の媒体が存在しなければならないという前提条件を付けた。

これは持分保有上限(地上波20%など)があるだけで地域に対する制限や持分保有が可能な放送の個数,段階的許容のための占有率基準などがないハンナラ党の新聞・放送兼営案よりはるかに穏やかなものだ。だがこのような制限的な交差所有許容案も議会と市民社会の反対に結局失敗に終わった。現在米国大統領のオバマ当時上院議員もこれに参加した。

■“媒体環境変化・競争促進よりは多様性が重要”

二度にわたる連邦通信委員会の交差所有緩和企図の主な根拠は、媒体環境の多角化と市場競争の活性化だった。すなわち、1970年代に比べて2000年代はインターネットなど数多くの媒体からニュースと情報習得が可能だから、既存の禁止規定が競争および多様性の側面で正当化されえないという内容だった。しかしそれが果たして交差所有を許しても良い程の‘実質的’変化なのか米国人は疑問を持った。

ベン パグディキーオン カリフォルニア大ジャーナリズムスクール名誉教授など多くの言論学者らは「規制緩和が進行された後、ますますさらに多い数の媒体が登場しているが、これらはさらに少ない数の所有主によって支配され市場で競争を行うよりはカルテルを形成している」と厳しい忠告をした。市場競争活性化意図がむしろ集中深化という結果を産んだということだ。実際に1996年テレコミュニケーション法制定以後、米国の放送市場は高度に集中化される傾向を見せた。たとえばサンンアントニオのラジオ チャンネル‘クリア’は1996年40ヶの放送局を持っていたが、2002年には1240ヶと6年間に30倍以上増加した。またタイム・ワーナー,ディズニー,ニュースコーポレーション,ペテルスマン,パイオコムなど5ヶの巨大メディア企業が現在米国ニュース市場の50%以上を掌握している。1980年、CNNを創設したテッド ターナーは2005年にある言論とのインタビューで「現在のように媒体市場が集中した環境だったらCNNを市場に無事定着させることができなかっただろう」とも語った。

連邦通信委員会は新聞社がTVやラジオ事業に参加することがニュースの品質を高め、さらに豊富な地域ニュースと公共プログラムを供給する効果があると主張した。

だがこの主張もやはり交差所有を通じて結びついた事業者が市場で独立的な多様性を減少させかねないという反論にぶつかった。市民団体らは「多くの人々がインターネットをさらに多く利用しているもののインターネットは大部分が既存メディアによって統制されたり、彼らからコンテンツを受けているので交差所有が緩和される理由にはならない」と話した。また衛星放送やインターネット ニュースは地域的なものではないため、地域多様性に貢献する点が少ないという指摘もあふれ出た。

キム・ジェヨン忠南大教授は「米国人らは2度の交差所有緩和論議を通じて何より‘世論多様性’に対する社会的合意をより一層確かにする成果を上げた」と評価した。 パク・チャンソプ記者cool@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/media/365394.html 訳J.S